General Education Course on Physics

文系学生への物理の一般教育課程の中での自由研究の導入

ICU 岡村秀樹 2013.3

1.自由研究の意味

文系学生は大学でたかだか1つ程の自然科学系列の科目しか取らないので、そのたった一つの機会に科学のエッセンスを凝縮して教えることはないかと考えて始めたのが自由研究である。

Albert Einsteinは、“Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.” という言葉を残した。例え筆者が文系学生に物理学の公式を教え込んだとしても、ほとんどの学生は1年もたたずにその内容をすべて忘れてしまうだろう。また、インターネットが普及した今の時代、検索すればすぐに分かるような知識を学生に教えこんでも、それは教育として何の価値も持たない。教えるべきは科学という視点であり、その精神及び考え方である。

筆者の授業で学生は、研究のテーマ設定と問題の整理、それをどうやって調べるのかという実験計画、そして実際の実験及び結果の解析という、科学研究の全ての手順を行う。そのような経験をすると授業以外の場面でも、何か情報を得たときに「これは本当に正しい方法で調べたのだろうか」、「どうやったらそれを確かめることができるだろうか」という視点を持てるようになる。また、自分がそれを確かめる術を持たない場合には、「それはわからない」と答えることを学ぶ。

こうした態度は、クリティカルシンキングに必要なことである。というのは、与えられた情報の真偽を判断する上で、それがどうやって確認できることなのか知らなければ判断ができないからである。実際に自分で何かを調べたことがない人に、さあ批判的に見てください、と言ったとしても、知識が無ければ適切な判断ができるはずもなく、単に、その人がその情報を正しいと感じるかどうか、で判断するだけになってしまう。そういう人は、極めて簡単に嘘の情報にだまされてしまう。

2.実際の方法

筆者の授業では、物理の講義と自由研究を並行して行う。一般教育科目という比較的大人数でのコースで、これまでに研究の経験がない学生を対象として自由研究を指導するにはさまざまなノウハウがある。自由研究の「自由」といっても、学生は何も知らない状態から始めるのであるから、学生の自主性を重んじつつも教員が導いていく必要がある。

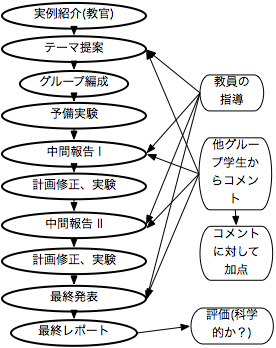

研究のテーマ設定については、教員はなるべく口を出さず、学生の自主性に任せた方がよい結果が得られるようだ 。興味のあるテーマを自ら選んでもらうようにすることが意欲を引き出すので、必ずしも物理のオーソドックスなテーマに限らない。物理現象の理解が目的ではなく、科学的な手法、考え方の習得が目的なので、結果がすでにわかっている定番の物理実験は適さない。インターネットを検索させ、誰も試みたことのないオリジナルの、つまり、正解のわからない実験テーマを設定させる。また、学生のグループディスカッションをMoodle上で行わせることで、教員はその議論の様子を観察し、必要な“suggestion”を行うことができる。そして、早い段階で一回目の中間発表を行わせる。中間発表の前には必ず予備実験を行うよう指導することで、学生は手探りながらも、何かの実験を行ってくる。中間発表では、予備実験を踏まえた研究計画を発表させ、それを聞いている他の履修者は、相互コメントシートに各グループの発表へのコメントを書く。それらのコメントは授業の終わりにそれぞれのグループにまとめて手渡される。履修学生はこうした取り組みのなかで、問題点を整理し、それを調べるためにはどのようなことをすればよいのかということを考え、実験計画と実験の実施、考察、結論を導くという科学的アプローチを習得していく。

授業では実験のテーマもグループも、固定はしない。学生は予備実験をしてみて、テーマを自由に変えることができる。学生は他のグループの発表を聞いてヒントを得て、互いの研究に有益なコメントを交換しあう。こうして、協力的で、かつ若干のライバル心を持って、他のグループの存在を励みにしながら研究を行っていく。Moodle上でも、自分のグループだけでなく、他のグループの内容も見られるし、他のグループのディスカッションにコメントもすることができる。教員側はこうした建設的な貢献に対して、点数で評価を与える。

評価に関しては、最終レポートで評価を行うことを学生に事前に伝えておく。そうすることで学生は、中間発表を無理に飾り立てることはしなくて済む。中間発表の場は、自分たちのやっていることを紹介し、有益なディスカッションを行うための場である、ということを学生たちは認識している。

中間発表は、講義スケジュールの許す限り複数回行うことが効果的である。筆者の授業では2回の中間発表を行う。中間発表も2回目になると、学生は互いに互いの研究内容を詳しく知ってくるので、他のグループの実験結果がどうであったのか興味を持ち始める。この仕組みが、クラス全体の研究の雰囲気作りに一役買っているようである。

一連の作業で、学生は生まれて初めて、問題を見極めること、そしてそれを知るための実験のデザインを経験し、現象にはさまざまな要素がからんでいることなどに気付く。また、実験は簡単ではなく注意深くデザインされなければ意味のあるものにならないこと(実験をしたことがない文系学生は実験というのはやればすぐ結果が出るものだと思っている)、また実験結果から結論をだすことが限定された条件でしか成り立たないことなども学ぶ。さらに、科学的な議論というものが自分たちの知っている方法と全く異なることに気付く。

自由研究といっても、自分でやってみたというだけではまだまだ不十分で、教員からのフィードバックが必要不可欠である。どこがどう科学的でないのか、どこの論理が間違っているのか、ということに気づいてもらえなければ充分な授業効果が得られない。クリティカルな意見というのは学生によっては自らが批判されていると勘違いしてしまうこともあるので、そこには注意して中間発表の場などで「建設的な意見」ということを強調しながら伝えて行く。学生はそれによって不快感を表すこともあるが、中間発表は評価対象ではないので、最終的には、研究をよりよいものにするための“suggestion”ということを多くの場合は理解してもらうことができる。

3.まとめ

一般教育科目の授業の中で、いかに科学に基づく自由研究を実現することができるか、筆者なりに工夫し改善を繰り返してきた方法を紹介した。ある履修生は最後の授業で、「主張があってそこに都合のよい材料をくっつけていくというこれまでのやり方とは異なる方法がわかった」という感想をコメントシートに書いており、科学的な姿勢というものを理解させるのに一定の成果がみられたと考えている。

一学期間という短い期間であるが、科学的な研究をするという経験をしたことで、履修者たちが科学的視点という、新しい視点を獲得してくれていることを期待している。一度獲得したその視点は、きっと一生、彼らが正しい判断をすることに力を貸してくれるはずである。そして、もしそうであったならば、Einsteinの言葉の通りの教育効果が得られたことになる。ほとんどの履修者たちは、科学以外の分野に進んで行く。彼らが自由研究で得た科学的な考え方を、それぞれの進んだ先の社会の中で活かしていくことを、教員として心より望んでいる。

一部の実験はウエブでも見られるようにしてあるので、ご参照頂きたい。

http://subsites.icu.ac.jp/people/okamura/research/Education.html

参考文献:

1) 岡村秀樹、ICU FD Newsletter vol. 15, No.2 (2011)

2) Hideki Okamura, Experimental Introduction of Laboratory Work into a General Education Course, the proceedings of the 69th Autumn Meeting of Japan Society of Applied Physics, 3a-P9-5 (2008)