物理学の基礎と概念

自由研究実験レポート

実験者:信田真由美、佐藤理来

ストローの袋に関する実験

1. 概要

蛇腹状にむいたストローの袋に水を垂らすと、蛇のように袋が伸びていくという現象がある。「水がストローの袋に浸透していくときにかかる力がストローの袋を伸ばしている」という仮説に基づき、袋の素材が重要であると考え、この現象を検証した。まず、水の代わりに油を垂らしたが、袋に変化は見られなかった。それは、油の方が粒が大きいため、水のように袋を浸透せず、伸びる力もかからないためではないかと考えられる。次に、袋の素材が重要であると考え、7種類の紙で袋を作り、伸長率を測った。伸びるものと伸びないもので差がみられた。そして、それぞれの素材の性質を調べるために、紙の厚さの測定および密度の測定の測定をし、顕微鏡でそれぞれの紙を観察した。紙の伸長率と紙の厚さ、密度には相関性が見られなかった。顕微鏡では、セロファンには水が通る小さな穴が観察された。セロファンでストローの袋に近い伸びが測定された。セロファンは、紙の原料でもあるセルロースであり、セルロースは可塑性が低く、ほとんど伸びない。このことから、セロファンの穴をストローを通るときにかかる水の力によって、蛇腹が伸びていることが考えられる。つまり、ストローの袋の紙自体が伸びているのではなく、蛇腹部分が伸びているということが示唆された。

2. 本文

①[序論]

蛇腹状にむいたストローの袋に水を垂らすと、蛇のように袋が伸びていくという現象がある。(動画1参照)我々は、なぜこのような現象が起きるのかを考えた。

動画1

動画1

ビニールのストローの袋に水を垂らしても、全く変化が見られなかった。(動画2参照)このことから、ストローの袋は水の重みによって伸びているのではなく、袋が伸びるのは水の吸収が関わっていることが示唆された。ビニールは水を通さないからである。そこで、我々は「水がストローの袋に浸透していくときにかかる力がストローの袋を伸ばしている」という仮説を立てた。また、予備実験でビニールの袋ではこの現象が起こらなかったことから、袋の素材が重要となると考えた。

動画2

動画2

この実験では、なぜ蛇腹状にむいたストローの袋は、水を垂らすと蛇のように伸びていくのかを明らかにしたい。仮説「水がストローの袋に浸透していくときにかかる力がストローの袋を伸ばしている」の検証と、どのような素材の袋だと水を垂らしたときに伸びやすいかを確かめることを目的として実験を行った。

②[実験内容設定]

我々は以下の2つの実験を行った。実験1として、水の代わりに油を垂らしても伸びるかを確かめた。また、実験2では 色々な素材の紙で袋を作って、水を垂らしたら紙がどのくらい伸びるかを確かめた。それぞれの素材の性質を調べるために、紙の厚さの測定および密度の測定の測定をし、顕微鏡でそれぞれの紙を観察した。

③[実験材料]

ストロー、のり、はさみ、定規、スポイト、水、油、顕微鏡、コンピューター、はかり、マイクロメーター、学食に置いてある紙ナプキン、ティッシュペーパー、キッチンペーパー、花紙、ストローの袋、セロファン

④[実験方法]

実験1 油を垂らす実験

蛇腹状にむいたストローの袋に油を垂らした。

実験2 色々な素材の袋に水を垂らす実験・素材の検証

7種類の材質の紙(ストローの袋を開いたもの、花紙(中表)、花紙(外表)、キッチンペーパー、学食の紙ナプキン、ティッシュペーパー、セロファン)を蛇腹状にしたときにどれだけ伸びるかを以下のように確かめた。まず、7種類の紙で21cm×3cmの長方形を作った。次に、それぞれをストローに巻き付けて、のりで留めて乾かし、ストローから出して蛇腹にし、長さを測定した。そして、スポイトで水を5滴垂らし、長さを測定した。

また、6種類の紙の材質を以下のようにして調べた。まず、それぞれの紙の厚みをマイクロメーターで測定した。次に、セロファン以外の材料の質量をはかりで測定し、縦の長さ・横の長さ・厚みから計算した体積を使って密度を求めた。そして、袋として使用した紙を顕微鏡で観察し、コンピューターで写真を撮った。

⑤[実験結果]

実験1 油を垂らす実験

蛇腹状にむいたストローの袋に油を垂らしても変化が見られなかった。

動画3

動画3

実験2 色々な素材の袋に水を垂らす実験・素材の検証

それぞれの結果を撮影した動画は以下の通りである。

ストローの袋

ストローの袋

おはながみ(中表)

おはながみ(中表) おはながみ(外表)

おはながみ(外表) キッチンペーパー

キッチンペーパー 食堂の紙ナプキン

食堂の紙ナプキン ティッシュ

ティッシュ セロハン

セロハン

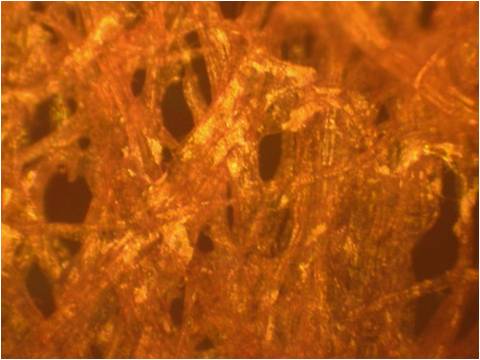

また、顕微鏡で拡大した画像は以下のとおりである。倍率はすべて100倍

| ストローの袋

|

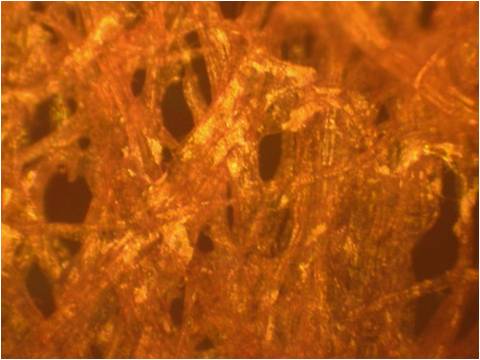

| おはながみ

非常に目が粗く、すきまが多い |

| キッチンペーパー

とても目が詰まっており、向こう側が全く見えない |

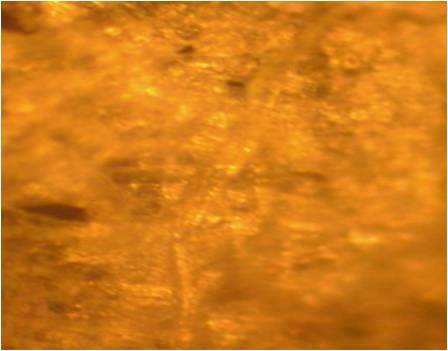

| 紙ナプキン

おはながみよりは目が詰まっているが、ストローの袋よりは粗い |

各素材での反応結果

| 実験前 | 実験後 | 伸長率 |

ストローの袋 | 35 | 65 | 190% |

食堂の紙ナプキン | 40 | 85 | 210% |

おはながみ(中表) | 41 | 56 | 140% |

おはながみ(外表) | 36 | 66 | 180% |

ティッシュ | 61 | 81 | 130% |

キッチンペーパー | 51 | 79 | 150% |

セロハン | 45 | 72 | 160% |

単位:mm

また、それぞれの素材の密度は以下の通りである。

| 厚み[mm]×縦[mm]×横[mm]=体積[mm3] | 質量[g] | 密度[g/cm3] |

| ストローの袋 | 0.04×243×30=291.6 | 0/1742 | 0.597 |

| 食堂の紙ナプキン | 0.01×245×165=404.3 | 0.9061 | 2.24 |

| おはながみ | 0.30×250×200=15000 | 0.6340 | 0.0423 |

| ティッシュ | 0.100×229×197=4511 | 1.044 | 0.231 |

| キッチンペーパー | 0.04×220×210=1848 | 0.9642 | 0.964 |

なお、密度を求めることが目的のため、体積と質量の有効係数は4桁にしている。

これにより、以下のデータが求められる。

| 厚さ | 密度 | 伸長率 |

| ストローの袋 | 0.04 | 0.597 | 190% |

| 食堂の紙ナプキン | 0.01 | 2.24 | 210% |

| おはながみ(中表) | 0.03 | 0.0423 | 140% |

| おはながみ(外表) | 0.03 | 0.0423 | 180% |

| ティッシュ | 0.1 | 0.231 | 130% |

| キッチンペーパー | 0.05 | 0.522 | 150% |

| セロハン | 0.01 | _ | 160% |

単位:mm

⑥[考察]

実験1 油を垂らす実験

蛇腹状にむいたストローの袋に油を垂らしても変化が見られなかったのは、油の方が粒が大きいため、水のように袋を浸透せず、伸びる力もかからないためではないかと考えられる。このことから、浸透するときに、水分子がストローの蛇腹部分を押し伸ばす力を持っていることが示唆される。

実験2 色々な素材の袋に水を垂らす実験・素材の検証

紙の伸長率と紙の厚さ、密度には相関性が見られなかった。しかし顕微鏡での観察結果から、紙表面の目の詰まり具合とは関係性がうかがえた。目が大きすぎても小さすぎても反応はうまくいかない。

また、吸水性と繊維の堅さも鍵になると考えられる。あまり大きな反応を観測できなかった、ティッシュとキッチンペーパーは反応前の長さも他のものに比べて長いという結果が出ている。この二つは実験の際、蛇腹にむいても水をかける前にすぐ伸びてしまったからだ。他のものに比べて繊維が堅く、蛇腹を維持することができなかったためと考えられる。

加えて、この2者は吸水性にすぐれた素材でもあり、実験で水をかけてもあまり広がらなかった。一方、紙ナプキンやおはながみはよく広がっていた。このことは次に述べる可塑性のことと関係がある。

顕微鏡では、セロファンには水が通る小さな穴が観察され(参考画像)、セロファンでストローの袋に近い伸びが測定された。セロファンは、紙の原料でもあるセルロースであり、セルロースは可塑性が低く、ほとんど伸びない。このことから、セロファンの穴をストローを通るときにかかる水の力によって、蛇腹が伸びていることが考えられる。つまり、ストローの袋の紙自体が伸びているのではなく、蛇腹部分が伸びているということが示唆された。

以上の2つの実験の結果により、仮説は支持されたと考えられる。

[感想]

自由研究楽しかったです。プレゼン直前の植物発生学の授業で「セルロースの可塑性が低い」ということを知り、考察へと導けたときは感動的でした。生物がここで役立つとは思いもしませんでした。全てのことは繋がっているということを実感しました。来年は、時間的な問題で自由研究をなくすとおっしゃっていましたが、これはやった方が良いと思います。(信田)

自分たちで思考錯誤してアプローチ方法を考え、検証していくのはとても楽しかったです。授業中で先生が言っていた科学的思考法を体感できたと思います。授業で得ることも多いですが、自由研究を通してようやく身についてきた、という実感を得ることができました。私も自由研究せずに、他の点でバランスを取りながら来年の授業も構成して欲しいと思いました。(佐藤)

動画1

動画1 動画1

動画1 動画2

動画2 動画3

動画3 ストローの袋

ストローの袋

おはながみ(中表)

おはながみ(中表) おはながみ(外表)

おはながみ(外表) キッチンペーパー

キッチンペーパー 食堂の紙ナプキン

食堂の紙ナプキン ティッシュ

ティッシュ セロハン

セロハン