物理学の基礎と概念

(担当教員 岡村秀樹)

自由研究 2013

グループ8

132003, 132015, 141377, 161051, 161198,

161206, 161237, 161336

PART I

目的と背景

目的・・・

模型ヒコーキの飛距離を最大化するための科学的考察

背景・・・

幼い頃紙ヒコーキを作り、友達と距離を競い合った際、

先端にクリップをつけたり、翼に折れ目をつけたりと

様々な工夫を試みたが、科学的に飛距離を最大にする

ためにはどうすれば良いか

|

予備実験

•

手折りの紙ヒコーキを手投げで飛ばす

• 屋内外で比較

• おもりをつけた/つけてない場合を比較

• 飛距離を測定

• 軌道と姿勢を観察

|

実験結果と課題

結果・・・

風の影響を大いに受ける

おもりにより飛距離が多少伸びる

毎回同じ力/角度では投げられない

着地によるダメージが大きい

飛行姿勢が不安定

課題・・・ 角度/初速を一定にさせる

機体の型崩れ防止

安定飛行の実現

|

今後の予定

•

模型ヒコーキの購入

• カタパルトの作成

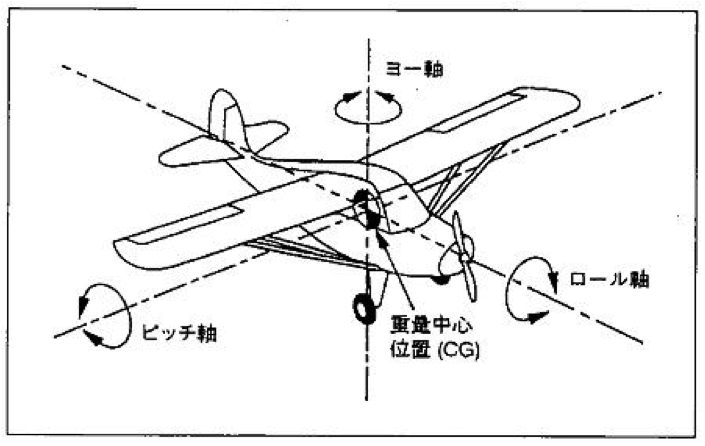

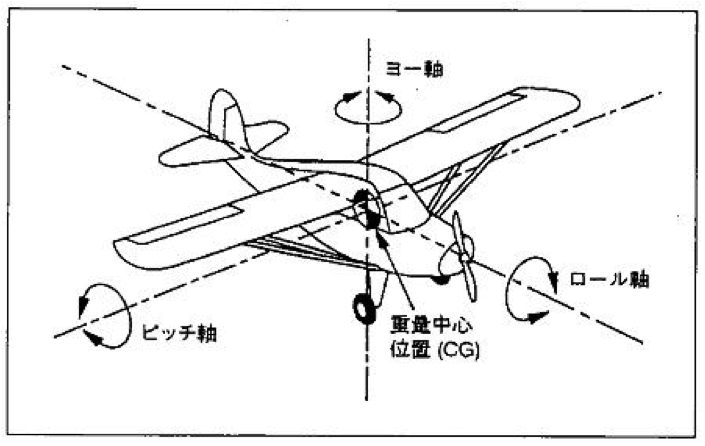

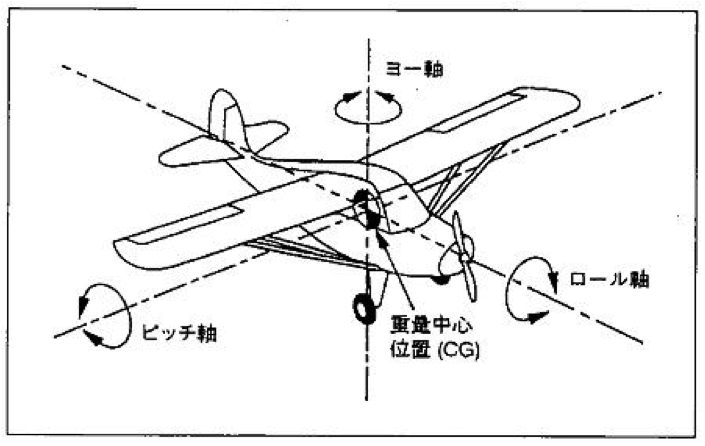

• 縦/横/垂直軸が安定する状態の実現

• 投射角度の調整

⇒飛距離の最大化

|

PART II

最終テーマ:

~模型飛行機(発泡スチロール製)

が波状に飛ぶ原因の研究~

|

0,前回の実験での推測を受けて

※前回実験の推測から研究対象を取捨選択した。

1, カタパルトをもう少し固定して不安定要素を無くせば安定するのでは?

→これはパス。

理由1:「カタパルトの研究」になりそうなので、技術面で時間が足りない。

理由2:前回実験で角度は同じでもバラバラな軌道が見られたから。

2, 模型飛行機は、通常の飛行機と違う軌道で遠くに飛ぶのでは?(空気への乗り方?)

3, 2だとすると紙飛行機がふわふわ飛ぶのはもしかしてそれ自体で安定しようとする作用

なのか?

→これらを受けて「何故模型飛行機はあんな不思議な(波状)軌道をとったのか?」ということ

に、授業で習ったこと(主にトルクと航空力学)を踏まえてフォーカスしました。 |

1-1,

実験と結果①

(1日目:高所から飛ばしてみる@理学館)

※例の波状軌道は見られるか?

1日目:in N館大教室 微妙な結果

→理学館が狭くて波状軌道の後が見れない…

ただし途中までの※動画有り

|

1-3

,実験と結果②

(2日目:高所から飛ばす @新D喫煙所)

方法:カタパルトなしでゴムで飛ばしてみる。

(※理由は先述。)

結果:

3つの軌道があることが分かった。

1,凸線(放物線型)

2,凹線(逆放物線型)←前回意外だったやつ

3,安定滑空

|

2-1,原因の考

察・・・のまえに

模型本体の考察!模型飛行機を分解した所…

主翼→上に歪曲

水平尾翼→前から後ろにかけて上を向いている

=旅客飛行機と同じ構造!

|

2-2,

考察1- 飛行機にかかる力(航空力学の基本)

Cfijapan.comより |

普通の飛行機は重心が揚力(上がる力)の前。

重心の後ろの翼は上に力を出しながら重心を

中心にトルクで回転しようとする。

=機首が常に重い状態

水平尾翼は逆に下に力を出して機体の安定を

保っている。(Tail Down Force)

→ある種のテコの原理!

もし水平飛行している時に機首が上がると、主

翼と水平尾翼に風が大きく流れて、それぞれ

も大きな力を生み出す。かつ、風が主翼を通

過すると、水平尾翼に下向きの空気を流す。 (Downwash)

→何度も釣り合おうとする! |

|

2-3, 考察

1の補足

Q1,水平尾翼の方が主翼より小さいのに釣り合うの?

→水平尾翼の方が主翼に比べて重心から距離がある。これにより、

揚力は小さいが、トルクは大きくなる。(cf:テコの原理)

Q2,水平尾翼はどうして「下向きのちから」?

→主翼から斜め下方向に吹き下ろされた気流が水平尾翼下面をより

速い速度で吹き抜けるから。かつ主翼とは逆向きについてるから?

|

2-4,

模型飛行機の場合(1)

1,重心及び主翼、水平尾翼それぞれの空力中心(※先に述べた揚力などが働く理論

上の中心点)の位置

→先述の通り。実際の飛行機と同じ原理で動いてることは分かった。

2,過度な迎角(上向きピッチング)による翼上面の気流の剥離及び失速に

よる揚力の低下

→模型飛行機(発泡スチロール)は軽いので、簡単に急角度に傾く。すると

飛行機を流れる気流が剥がれて、失速し、揚力が低下してしまう。

|

2-5,

模型飛行機の場合(2)

3,下向きピッチング時(下降時)の速度上昇及び揚力の増加(※揚力は速

度の2乗に比例)

揚力の求め方の公式 L=1/2p×V^2×S×CL

(L=揚力・1/2p=空気密度・V=飛行速度・S=翼面積・CL=揚力係数)

→2で失速し、急降下すると速度は増すので、それによって揚力は逆に復活

→再度上昇!

|

2-6, 関連

cf:ポーポイズ運動

ポーポイズ現象(ポーポイズげんしょう、英:porpoising)(またはポーポイジング)と

は、

自動車や船舶、航空機などが、高速走行・航行中や着陸時などに、上下揺れと縦揺れの連成運動を生じて止まらなくなる現象。名称はネズミイルカ(porpoise)が海面を上下するように泳ぐ様子に由来する。

例)2009年3月23日に成田空港で発生したフェデックス80便着陸失敗事故にてこの現象が発生した可能性が指摘されて

いる。(参考:wikipedia)

http://www.youtube.com/watch?v=m2lBQwYqmTI

(00:11くらいから~)

|

3, 結果

今回の実験を通して、模型飛行機も実際の旅客飛行機等と同

じ

く、航空力学に基づ いて飛行を行っていることが実験をして

分かった。

当初は飛ばし方が重要かと考えていたが、模型飛行機が飛距離

を伸ばそうとするの は、それ自体の設計と気流との関係によ

る実に緻密な作用によるのだということ を知ることが出来

た。

|

4,今後の課題

1,各空力中心の位置を正確に測るためには風洞実験が必

要…

こんなの↓

|

2,ボーポイズ運動との関連

|