International Christian University

GEN011:物理の世界(A)ー科学的な考え方

2014年11月20日(木)提出

指導教員:岡村秀樹 教授

自由研究グループ4:本多 萌恵、岩田 佳那子、田中 勇輝、下田 晴登、高井 瞳、秋山 翔、有賀 龍太郎、坂野 弘和、下川 真理恵、進藤 慈久、金子 穂奈美、成富 美唄

なぜ高温の油に水を入れると跳ねるのか

Outline

Ⅰ. 序論

A.研究目的

B.先行事実および先行研究

1.油跳ね現象の原因としての水

2.水、空気、油の化学的性質

3 .水蒸気爆発

4.浮力と物体の浮き沈み

5.気泡破裂時の飛沫同伴

6.ミルククラウン現象

7.ライゼンフロスト現象

C.仮説

Ⅱ. 検証実験

A.実験場所

B.実験日時

C.実験材料

D.実験方法

Ⅲ.議論

Ⅳ. 結論

Ⅳ. 補遺

A.参考資料

B.実験記録

Ⅰ. 序論

A.研究目的:油跳ねのリスク

日常生活において、唐揚げや天ぷらなどの油料理の際、油が激しく跳ねることが観察できる。そして、高温の油跳ねによって、我々は時として火傷をしてしまっ

たり、コンロの周囲を汚してしまう。油はどうして跳ねるのか?油跳ねが生じる条件とプロセスの解明は、以上のような日常生活でのリスクを軽減するための方

法や工夫を開発する上で必要不可欠だ。そうしたリスクを回避する方法を発見するために、油跳ねのメカニズムを明らかにすることをこの自由研究の目的とす

る。

B.先行事実およぶ先行研究

1. 油跳ね現象の原因としての水

水・料理酒・みりん・酢は油を使用する料理でしばしば使用される物質である。そこで、本実験に先行して、本グループは水・料理酒・みりん・酢を鍋の中で加熱した油に入れた。すると、以上の全ての物質でバチバチを音を立てながら油が跳ねた。

使用した料理酒・みりん・酢は水と他の物質との混合物である。よって、油跳ねの起こる条件として少なくとも水が関係していることが確認されている。従って、本研究では油に投入される物質として、水にフォーカスして油跳ね現象を考察する。

2.水、空気、油の化学的性質(参照:Ⅳ.補遺ーA.参考資料ー1、6、7,8,9、10、11)

水と油の性質のうち、本研究にとって重要ものを示す。

[水の性質]

大気圧下での沸点・・・100℃

100℃で飽和状態おける密度

液体・・・958.4 kg/m3

気体(水蒸気)・・・0.5977 kg/m3

100℃で飽和状態おける体積

液体・・・1.0437 dm3/kg (立法デシメートル/kg)

気体(水蒸気)・・・1.673 m3/kg (立法メートル/kg) = 1673dm3/kg

水が液体であるか気体であるかによって密度と体積が異なる点が重要である。水蒸気は液体の水に比べてはるかに軽いかつ体積が大きい。この体積の違いが水蒸気爆発と深く関わっており、本研究の肝の一つである。

水には空気が融解する。水に溶解する空気量は温度が高くなるほど、小さくなることが知られている。例えば、大気圧下において、0℃の水にはおよそ28ml/lだが、80℃の水には8ml/l の空気が溶解する。

[サラダ油の性質]

サラダ油は常温では液体という特徴をもつ、様々な脂肪油の混合物である。なお、脂肪油の主な構成成分は、オレイン酸・リノール酸・リノレン酸などの不飽和脂肪酸である。混合物であるため、サラダ油固有の沸点があるわけではないが、少なくとも水の沸点よりは高い。

オレイン酸の沸点・・・360℃

リノール酸の沸点・・・230℃

リノレン酸の沸点・・・230~232℃

日清オイリオのHPによるとサラダ油にはその温度になると自然発火してしまう引火点が存在する。

サラダ油の発火点・・・340℃~370℃

また、法律(JAS規格)によって、食用油はその比重が定められている。なたね油はサラダ油の主構成要素の油である。

水と比べた場合のなたね油の比重・・・0.907~0.919

重要なことは、油は水よりも比重が小さく沸点が高いということである。つまり、油は水より軽く、かつ水の沸点(100℃)以上の温度であっても液体であることができるという点である。

3.水蒸気爆発(参照:Ⅳ.補遺ーA.参考資料ー3)

水蒸気爆発とは、水が急激に気化することで発生する爆発現象である。

水蒸気爆発の重要なポイントは次の2点である。

1.水が高温の液体などの物質になげこまれると、断熱機能を果たす水蒸気の膜が液体の水を包みこむ。

2. 水蒸気の膜が何らかの理由で破れ、液体の水が直接高温の液体と接触すると、液体の気化が急速に進行し気化した水の膨張圧力によって、大きな圧力波を発生させる。

5.浮力と物体の浮き沈み(参照:Ⅳ.補遺ーA.参考資料ー2)

以下で示される合力の正負によって液体中の物体が沈むか浮き上がるかが決まる。

合力 = 沈ませようとする力 - 浮力

沈ませようとする力は物体の重さによって決まる。

沈ませようとする力 = 物体の密度 x 物体の体積 x 重力加速度

浮力F = 液体の密度 x 物体の体積 x 重力加速度

合力 > 0 ならば 物体は沈む

合力 < 0 ならば 物体は浮き上がる.

6.気泡破裂時の飛沫同伴(参照:Ⅳ.補遺ーA.参考資料12)

三石らによれば、気泡が液体表面でで破裂するとき、液滴が同時に跳ね上がることが知られている。その現象を、飛沫同伴とする。言い換えると、泡がはじけたときに液体が跳ねること。

7.ミルククラウン現象(参照:Ⅳ.補遺ーA.参考資料ー4)

「ミルククラウン現象」とは、王冠状のものがミルク等、少し粘性のある液体を薄く張った液体面に滴下することで王冠のような形をした液体のはねが発生する現象のことを言う。(簡単に言い換えると液体に液体を落としたときの跳ねのこと。)

8.ライゼンフロスト現象((参照:Ⅳ.補遺ーA.参考資料ー5)

料理の時に温めたフライパンに水滴を落とすと、水滴が跳ねる現象をライゼンフロスト現象と言う。熱いフライパンに接した水滴の下部の水が、瞬時に沸騰し、

膨張するため、まだ沸騰していない水滴の上部が膨張力で押し上げられ飛び跳ねる現象である。水滴が鉄板に接していない時間が長く、鉄板から水滴全体への熱

伝達が低下する。一般に、熱伝達の最も低下する温度がLF温度と定義されている。

C. 仮説

以上の先行事実にもとづいて油跳ね現象が生じるメカニズムについて、複数の仮説を設定した。

・仮説1:水滴を落とした時の勢いによって油が激しく跳ねる。(水滴の自由落下の勢いであって温度は関係ない、ミルククラウン現象)

・仮説2:油中の気泡が浮き上がる勢いで、油が激しく跳ねる。(浮き上がる勢いなので温度は関係ない、浮力)

・仮説3:水滴が加熱されることで水滴から分離した水滴中に含まれていた空気が形成する、油面上の気泡がはじけるときに、その勢いで油が激しく跳ねる(飛沫同伴)。

・仮説4:油の中にはいった水が油の熱によって水蒸気爆発を起こし、油が激しく跳ねる。

・仮説5:高温の油が入った鍋の中に入った水が油以上に高温の鍋底に触れることで、水蒸気爆発を起こし、油が激しく跳ねる。

これらの仮説の真偽を確かめるために以下のように複数実験を行った。

C.実験材料と機材

スポイト

コンロ

180度まで計れる温度計

サーモグラフィ

卵焼き用の鍋

食用サラダ油

水道水

カップめんの容器

高解像度カメラ(Photron, FASTCAM-PCI R2)

D.実験方法

実験1

170℃前後の油に、スポイトで水滴を入れた。

実験2

常温の油に、スポイトで水滴を入れた。また、水を入れる高さを変えて数回行った。

実験3

スポイトで、油の中に空気を注入した。170℃前後の油と常温の油のそれぞれに対して行った。

実験4

約180℃まで鍋で加熱した油をカップめんの容器に移し替えて、その中にスポイトで水を入れた。また、サーモグラフィで油を加熱した鍋底の温度と油そのものの温度を観察した。

各事象は番号の順序で観察された。

A.実験1 (170℃油)

①.水を油に落とした

②.油面に丸い水滴が数秒間浮いていた

③.水滴が、油面の中に落ちた

④.油面の底に水が沈んだ

⑤.油の中に沈んだ水滴がいくつかに分裂した

⑥.沈んだ液胞から、小さい気泡が発生した

⑦.いくつかの気泡が油面に上昇した

⑧.いくつかの気泡は破裂し、いくつかは油面に浮かんでいた

⑧.数秒後、「バチ」「ボン」という音と共に油が激しく跳ねた

⑨.不規則な感覚で⑧が繰り返された

⑩.油跳ねが収まった

※油面の気泡が破裂した際は音がしなかった、かつ油跳ねは起きなかった。*気泡の中には、底面にへばりついて上昇しないものもあった。

※気泡の大きさの一つ一つは液滴と同じかそれよりも小さかった。それらが、数えられる程度発生した。

B.実験2 (常温油)

①.水を油に落とした

②.水滴が、油面の中に落ちた

③.油面の底に水が沈んだ

※いくら待てど、油は跳ねず、音もしなかった

※高さを変えても結果は同様であった

C.実験3 (空気注入)

①スポイトで空気を注入した

②気泡は油面に上昇した

③気泡が破裂した

*気泡破裂時に音はしなかった、かつ油跳ねは起きなかった。

*油の温度が170℃であろうと、常温であろうと結果は同じだった。

D.実験4 (容器変更)

①.水をカップめん容器の中の油にスポイトでたらした

②.カップめんの容器の底に水が沈んだ

※油の温度は180℃以上であるにもかかわらず、油は跳ねず、音もしなかった

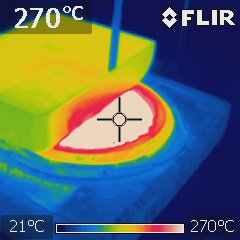

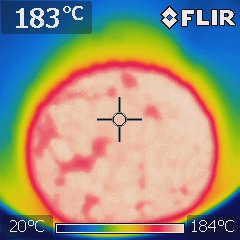

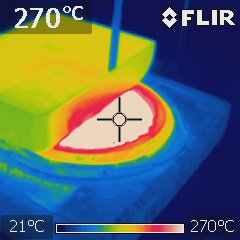

※サーモグラフィが示す温度は、鍋底がおよそ270℃であった一方油の温度はそれよりも低い180℃であった。

鍋底の温度は270℃

カップめん容器の油の温度は180℃

[実験1において水滴が油面に数秒間とどまっていたことの説明 ]

先

行事実8で示した、ライデンフロスト現象が起こっていたと考えられる。高温物質である180℃の油面上で水滴の下部が急速に気化し水蒸気の膨張圧力を受け

た水滴は沈みこむことなく、油面上にとどまっていた。数秒後に水滴が油中に沈んだのは、何らかの理由で水滴下部の水蒸気が水滴を支えきれなくなったと考え

られる。また、先行研究の定義では、水蒸気の膨張圧力を受けて水滴が跳ねることとされているが、実験1では球上にとどまっていただけで跳ねてはいなかっ

た。どうして支えきれなくなったのか、そして、どうして跳ねなかったのか、の説明のためはさらなる理論的な知識が必要とされるため、本レポートではそれら

を将来の課題とする。

[水滴が油中に沈みこみ、気泡が油中から浮き上がることの説明]

序論の先行事実2で示したように、油の比重はおよそ0.9であり、水の比重である1よりも小さい。

つまり、油の密度は水の密度よりも小さい。先行事実5で示した物体の沈み込みの原理によると、今回は沈みこむ物体が水で、液体が油なので各々の力は、

水滴が沈み込む力=水の密度 x 水の体積 x 重力加速度

水滴浮力=油の密度 x 水の体積 x 重力加速度

で求められる。今、水の密度>油の密度なので、

水が沈み込む力>浮力

となり水滴は油に沈む。

一方で、気体の密度は液体の油よりもはるかに小さい。今、気泡の密度<油の密度なので、

水が沈み込む力<浮力

となり気泡は油面に上昇する。

[油中の水滴から気泡が発生することの説明]

実

験1では油跳ね前に気泡が発生した。先行事実で示したように、水に融解する空気の量は水の温度が高くなるにつれて小さくなる。したがって、少なくとも、加

熱されて温度が高くなった水に解けられなくなった空気が発生したと考えられる。問題は空気のみなのかということだ。水に溶けることのできる空気の量は最大

でも28ml /l だ。1リットルが1000ml なので、水と解けている空気の比はおよそ100 :3である。

実験1では、落とした水に対して上記の比以上の体積の気泡

が発生していた。したがって、水に溶解していた空気以外の気体が発生していたと考えざるを得ない。油中に水滴しか存在していない状況で発生する気体の可能

性としては、水滴に溶解していた空気以外には、気化した水(水蒸気)しか考えられない。実験1で観察された油面の気泡は空気と水が気化した水蒸気の混合物

だと考えられる。

た

だし水と水蒸気の体積比は1気圧下でおよそ1700倍であるので水滴として入った水の全てが気化して(油跳ね現象が起こる前の)気泡となったとは考えられ

ない。これは体積比から考えてありえない。実験1での気泡発生時の状況は水滴の一部は油跳ね前に気化し気泡となり、一部は液体のまま鍋底に存在していたと

考えられる。

[仮説1の反証]

実

験1.2は温度のみを変えた、対照実験である。もし、水滴を落とした勢いによって油跳ね現象が起こるのならば、油の温度に関係なく落とした勢いさえあれば

油跳ね現象は起こるはずである。しかし、油跳ね現象が起こったのは170℃の油のときだけであり、常温の油においては、油跳ねの現象を観察することはでき

なかった。さらに、もし、水滴を落とした勢いによって油跳ね現象が起こるのならば、落とした水滴が油面に落ちた瞬間に油跳ねが起こるはずである。それにも

関わらず170℃の油においても、油跳ねが起こるまでに速くとも数秒の時間がかかっている。

以

上は、油跳ね現象に関して、水滴を落とした勢いで油跳ね現象が起きているという仮説とは矛盾する事実である。したがって、水が投下されたときの高温の油跳

ねは、ミルククラウン現象の先行研究で示されているような、液体同士が衝突した際の液滴の跳ね現象とは別の現象であり、仮説1は間違っている。

[仮説2の反証]

も

し、仮説2のように油中の気泡が上昇する勢いで油跳ね現象が起こっているとするならば、油中から油表面に上昇する全ての気泡が油跳ね現象を引き起こしてい

るはずである。しかし、実験1において気泡が上昇したタイミングと、油跳ね現象が起こったタイミングでは時間的ずれがあった。さら、決定的なことは、実験

3において常温の油と170度の油の双方にスポイトで空気を注入したが油跳ね現象は起こらなかったことだ。以上は油跳ね現象は気泡が上昇する勢いで起こる

という仮説2とは矛盾する事実である。よって油中の気泡が上昇する勢いで油跳ねが起きるという仮設2は間違っている。

[仮説3の反証]

も

し、仮説3が主張するように気泡がはじける勢いで油跳ね現象が起こっているとすれば、油表面の全ての油がはじけた時に油跳ね現象が起こるはずである。 し

かし、仮説2の反証と同様に、実験1において気泡が上昇したタイミングと、油跳ね現象が起こったタイミングでは時間的ずれがあったことと、実験3において

常温の油と170度の油の双方にスポイトで空気を注入したが油跳ね現象は起こらなかったことは仮説3の説明に矛盾する。三石らの気泡破裂時の飛沫同伴の研

究によれば、気泡破裂時に油滴が上方に跳ね上がる。しかし、油跳ね現象は気泡破裂時の飛沫同伴による油跳ね現象とは別の現象である。

[仮説4の反証と考察]

も

し、仮説4のように水が油との接触によって水蒸気爆発を起こしたとすると、別の容器に移し変えられた油に入れられた水滴がであっても、油の温度は鍋中の油

と同じなのだから、油跳ね現象を起こすはずである。しかし実際は実験4において、その環境では油跳ね現象は起こさなかった。よって、水と180℃の油が接

触することによる水蒸気爆発が油跳ねを引き起こすという仮設4は間違っている。。

先

行研究でも示されているように、高温の物質に液体の水が直接触れた時に水は水蒸気爆発を起こすことが知られている。実験4で油跳ねが起こらなかった事実

は、水滴の、180℃の油との接触は水蒸気爆発を起こす条件として十分ではないということを示唆している。とは言え、180℃という温度が爆発条件温度に

まで達していないという可能性と、温度以外の油のなんらか性質が水蒸気爆発条件を満たしていないという可能性があるが、どちらがまたは両方が原因なのかど

うかはさらなる理論的な知識を要するので、将来の課題とする。

[仮説5の考察]

仮説5:高温の油が入った鍋の中に入った水が油以上に高温の鍋底に触れることで、水蒸気爆発を起こし、油が激しく跳ねる が最も実験結果を矛盾なく説明している。

・実験4の結果によると、鍋底の温度はおよそ270℃であり、油の温度は180℃であった。この温度は水の沸点の100℃よりも高いために水蒸気爆発の条件の一つである水の気化は可能である。

・実験1で水滴が下部の蒸気膜によって支えられて油面にとどまっていた現象(ライデンフロスト現象)が見られたことから、本実験環境において水蒸気爆発の前提の一つである水滴の周囲の水蒸気の膜が存在していたと考えられる。

問題は水滴の周囲の膜がどのようにして破れ、水の気化が急速に進行したかということである。

考えられる可能性は2つある。

1つ目は、水滴の膜は270℃まで達すると安定状態を保つことができず、膜が破れ水蒸気爆発が起こったという可能性。

2つ目は、鍋底に沈んだ水滴の下部は270℃の鍋底に接し、側部と上部は180℃の油と接していたため、気化速度(水蒸気膜生成)速度に水滴の下部とそれ以外の部分とでズレが生じ、膜が破れ水蒸気爆発が起こったという可能性。

である。

どちらの可能性が正しいかは本実験結果だけでは分からずさらなる実験と理論的知識が必要である。よってそれらは将来の課題とする。

まとめるに、実験結果からは仮説5:高温の油が入った鍋の中に入った水が油以上に高温の鍋底に触れることで、水蒸気爆発を起こし、油が激しく跳ねる をと矛盾する事実が得られず、仮説5が最も確からしい。

この実験の目的は油跳ねのメカニズムを明らかにすることであった。

議論部で明らかとなったことは

・仮説1:水滴を落とした時の勢いによって油が激しく跳ねる。(水滴の自由落下の勢いであって温度は関係ない、ミルククラウン現象)

は間違っている。

・仮説2:油中の気泡が浮き上がる勢いで、油が激しく跳ねる。(浮き上がる勢いなので温度は関係ない、浮力)

は間違っている。

・仮説3:水滴が加熱されることで水滴から分離した水滴中に含まれていた空気が形成する、油面上の気泡がはじけるときに、その勢いで油が激しく跳ねる(飛沫同伴)

は間違っている。

・仮説4:油の中にはいった水が油の熱によって水蒸気爆発を起こし、油が激しく跳ねる。

は間違っている。

・仮説5:高温の油が入った鍋の中に入った水が油以上に高温の鍋底に触れることで、水蒸気爆発を起こし、油が激しく跳ねる。

は確からしい

ことである。

[将来の課題]

ただしかし、仮説5は2つの水蒸気爆発過程の可能性を含んでいる。

可能性1.270℃という温度は水蒸気膜の破れをもたらし、その結果水蒸気爆発を起こすこと。

可能性2.油と鍋底の温度差が水蒸気膜の破れをもたらし、その結果水蒸気爆発を起こすこと。

である。

以上の可能性の真偽を検証するために、将来的には以下のような実験を行うのが将来の課題である。

課題実験1:油の温度を270℃にまで加熱しカップめんの容器に移し替え、水滴をたらす。

もし起こらなければ、可能性1は反証される。もし起これば、可能性2は反証されることとなる。

本

研究では、油面に上昇した気泡やライデンフロスト現象の水蒸気膜を採取して成分を検証は実験設備の関係から行っていない。また、気泡破裂時の飛沫同伴とミ

ルククラウン現象が水蒸気爆発による油跳ねとは別の現象であることは示したが、油と水滴の関係でその二つの現象がいかにして起こっていたかは検証と分析が

されていない。興味深いテーマなので、今後の課題である。また、「パチ」「ボン」という音の発生条件を調べるのも油跳ねの包括的理解につながるはずだ。

[応用]

油

跳ねを防ぐ工夫は可能だろうか?もし、可能性1が正しければ、水滴を270℃(以上)の物質に触れさせないような鍋があれば興味深い。もし、可能性2が正

しければ、鍋底の温度が油の温度と同じ鍋などがあればおもしろい。(加熱し終わったら、断熱素材の底をがフィルターとして出てくるような鍋など)また、大

前提として、水を良くきって油料理をすることは大切である。この研究は油跳ね防止の工夫開発の第一歩となった。