口笛!

191468 高山美里

181372 猿橋夏実

171588 吉田麻子

191404 柴橋翔太

181153 川口将宜

191456 髙原圭二朗

Introduction

同じ人間でも口笛が吹ける人、吹けない人がいる。では両者における違いとは何であるのか?またどのようにすれば口笛は吹けるのか、どのようにすれば口笛は吹けないひとも吹けるようになるのか?

先行研究

福島大学大学院工学研究科による研究があり、声道模型を使って口笛演奏時の

声道を再現し、ピッチ周波数を測定する。

→音域と口笛で音が出る仕組みが解明した。

参考文献

フォルマントパラメータを用いた口笛の分析と合成 伏木田 , 勝信 2008-03-13

口笛と骨伝導 森幹男 2012年

Purpose

口笛を吹けない人が吹けるようになる方法を解明すること、またその過程を通じて、口笛を吹くために必要な要素を解明すること

考慮する要素:

1 舌の位置

2 口の形 (ウの形なのか、オの形なのか)

3 吹く際に腹筋を使っているのかどうか

Method

口笛の鳴る仕組みを考える上で、ICUの3つの寮の学生が被験者となり、アンケート用紙にある「実験フロー」に基づいて行なう

実験は2回行なった

実験1の目的:口笛を吹ける人と吹けない人の相違点を考察

実験2の目的:吹ける人のみに焦点を当て吹く仕組みを考察

口笛実験1 アンケート用紙

【実験フロー】

1. 被験者が口笛でC5を吹く。

※その際にチューナーで音程を調節する。

2. 唇の写真を撮る。

3. 舌の位置を色ペンでマークする。

4. 舌の位置を具体的に書く。

5. 意識していることを書く。

【以下の質問に、指示に従ってお答えください。】

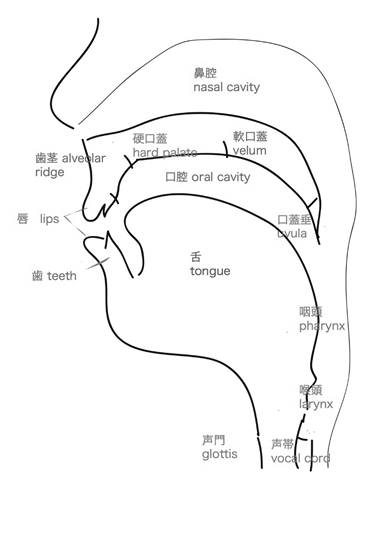

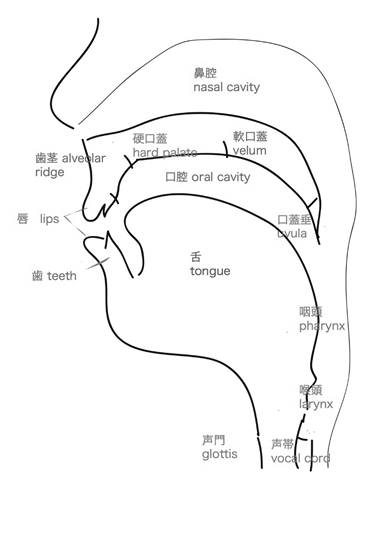

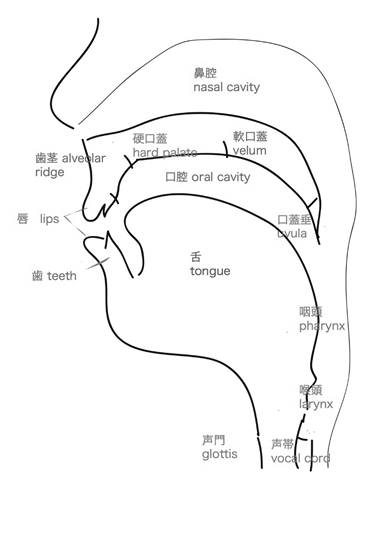

1. 右記の図に舌の位置をマークしてください。

2. 舌がどんな形になっているか具体的に説明してください。

3. 口笛を吹く上で意識していることがあれば書いてください。

口笛実験2 アンケート用紙

【実験フロー】

•舌の位置を変える

(上あごにつける/ 下の歯、または歯茎につける/ 舌をしまう)

•口の形を変える

(ウの形にする/ オの形にする)

•腹筋

(腹筋に力を入れる/ 腹筋に力が入らないような体勢で吹く)

*上記以外に、吹けるようになるのに練習を要したかを調査する

Results

実験1 実験結果

→ 実験結果から特に吹けるものと吹けない者の相違点が発見されなかった。

当初の仮説は舌の位置が関係を挙げたが、位置は関係なかった

実験2 実験結果 寮38人

1.下の歯につける、下の歯の後ろにつける

2.ウに近い形で吹いている、唇を突き出す形

3.腹筋は全員が使っている、多少なりとも腹筋を使用

Result 実験1

1.舌の位置

→ 口笛を吹ける人の大多数は舌先を下の歯、または歯茎に当てていた。

口笛を吹けない人の多くが吹ける人と同じ位置に舌先を当てていた。

2.吹ける人が口笛を吹く上で意識していること

→ 口腔内の面積を変化させる

唇、口内を湿らせる

口をすぼめる

3. 吹けない人が意識していること

→ 息の強さ、唇の開き具合、ほおをすぼめる

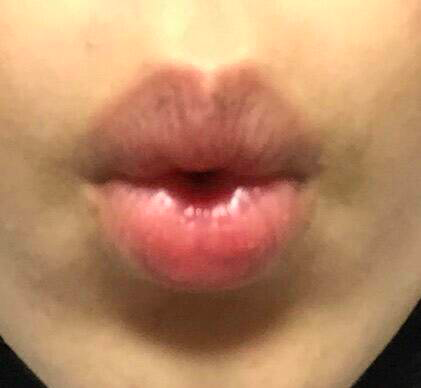

唇の写真(左:吹ける人 右:吹けない人)

写真では唇の形による両者の違いを特定することはできなかった。

(他にも複数枚撮影)

Result 実験 2

1. 舌を下の歯、または歯茎につけていて、上顎や舌をしまった状態では音が出ないか、出てもクリアな音が出ない人がほとんどだった。

2. 唇を突き出すようなウの形のひとがほとんどで、オの形の人は音が出ても自在に吹くことは困難だった。

3. 口笛を吹く人は、みんな腹筋に多少なりとも力を入れていて、ほぼ腹筋に力を入れずに吹くことは困難だった。

*みんないきなり口笛が吹けたわけではなく、多少なりとも練習をしていた。

Discussion

上の実験結果から,何が言えるのか.(今まで判明したすべての事実に矛盾しないstoryはどれか。)

Conclusion

口笛を吹けるようになるには、

①舌を下の歯の歯茎にしまう、

②唇はウの形にし、

➂腹筋を使う

という複合的な要素が混合している。また、3つの要素を意識し繰り返し練習する「慣れ」も要する。

今後の展望は、口笛の吹けない人を対象とした実験を行い、今回の複合的な要素を実証してもらい、口笛が吹けるようになるかを実証したい。