お 椀が机の上で勝手に動く現象について

渡 邉紗緒里(181505) 明日香紗希(191027) 加藤遼太郎(191164)

木 村友美(191185) 倉橋奈生(191223) 小川みなみ(191333)

最 首希咲(191374) 武田望(191471) 渡辺千花(191534) 百合本翔(191583)

〈背 景〉

お 椀が勝手に動く現象について疑問を持ち、科学的に証明されているのかどうか検証したいと考えた。

〈先 行研究〉

法 政大学生命科学部環境応用化学科の左巻健男教授によると、お椀が動くには主に2つの条件が必要であるという。一つ目はお椀のふちが濡れていることであり、 ふちが水に濡れていることによってテーブルとお椀が密着する。二つ目はお椀の内容物がある程度の高温であることで、それによりテーブルと密着する事で逃げ られなくなった高台(お椀の底にあるつまみ)内部の空気が温められ膨張し、お椀が持ち上げられる。その結果、テーブルとの摩擦が小さくなり、テーブルの僅 かな傾きなどの小さな力でもお椀が動く。そして、これが基本的な原理であると説明されている。加えて、特に味 噌汁のお椀が動きやすい点についても言及されており、ご飯用のお茶碗よりもふちが高く空気の膨張の効果が出やすいことと、素材的にも軽いのが影響している という。また、お椀の厚さが薄いことで熱が伝わりやすい部分も関係しているのではないか、との推測がされている。(『積年の疑問「味噌汁移動現象はなぜ起 こるか」』)。しかし、この説明はオンラインニュースのコラムの一部として紹介されているうえ、記者によって編集された文章であり、本人によって記された 研究論文ではない。よって詳細が不明瞭であり、どのような実験によってどのように実証されたのかは記されていない。そこで、今回の研究の目的は条件の一つ 一つを検証し、それらは実際にお椀が動くことに必須条件なのかを探った。

〈目 的〉

身 近な事象を実際に検証することによって、日常生活の中で科学的思考を養う。またネットの情報に対して批判的に考察できるような能力を身につける。

先 行研究をもとに「底に水があることで、お椀とテーブルが水を介して密着し空気が閉じ込められる。お椀の中に入ったお湯の温度が高台内部の空気を膨張させ、 お椀が持ち上げられ、摩擦が小さくなることによって、少しのエネルギーで動く」という仮説を立て、少しのエネルギーというのを机の傾きによるものだと仮定 した。

実 験器具:ガラス板 漆のお椀 ドライヤー 保冷剤 水(お湯) 食 器用洗 剤 ラップ 水平器 温度計 タオル 計量カップ スケール i Phone

実 験1・2

目 的

上 記の仮説の状況下でお椀が動くかを確認する。

手 順

ま ず、熱がないと滑らないことを確認するために、ガラス板の上に水を垂らし、何も入っていないお椀を置き、滑らない場所であるかを確認した。

上 記の仮説の状況下(お椀の底を水で濡らし、中に100℃のお湯を入れる)で実験1ではお椀が動かなかった場所でお椀が動くかを確認した。

実 験3

目 的

空 気が閉じ込められていないと動かないのか確認する。

手 順

滑 ることが確認されたお椀の高台に、高台内部の空気がでる穴を一直線上に計2カ所あけた。ガラス板の上に水を垂らし、穴を開けたお椀にお湯を入れ置き、動く かを確認した。

実 験4・5・6

目 的

熱 による空気の膨張がお椀が動くことに大きく関係しているかを調べる。

手 順

空 気の膨張が関係するならば、お湯でなくても高台内部の空気を温めたら動くという新たな仮説をたて、何も入っていないお椀をそこだけ濡らしガラス板に置きド ライヤーで下から温めても動くか確認した。

凝 縮では動かないことを示すために保冷剤で冷やして動くか確認した。

熱 による空気の膨張であるならば、お湯の温度を25℃50℃100℃にしたときに動きの違いが生じると考え、それぞれの条件の時どのように違いが生じるのか 調べ、比較した。

実 験1−6によって仮説が正しいことがある程度示せた。

以 下の実験は「摩擦係数や傾きを変えることでより滑りやすくなる」と仮定という仮定のもと行った。

実 験7・8

目 的

摩 擦の関係性を洗剤とラップを使用して調べる。

手 順

次 に、摩擦との関係性を調べるためにガラス板の上に食器用洗剤と水を混ぜた液体をお椀の底だけにつける場合とテーブル一面にまいた場合の2種類の状況で 100℃のお湯を入れたお椀を置いて動き具合を調べた。

ま た、ガラス板の上にラップを張りその上に水を垂らし、お湯の入ったお椀を置いて動き具合を調べた。

実

験9

目 的

傾 きによって、滑る距離やスピードに違いが生じるのか調べる。

手 順

ガ ラス板とテーブルの間ににタオルを挟み細かく角度(iPhone内蔵のアプリではそれぞれ1°、2°、3°を示した)をつけ、100℃のお湯をいれたお椀の滑り具合と角度の関係性について調べた。

以 上の実験において使用したお椀の中に入れた湯は特別な指定(実験6など)がない限り沸騰直後の100mlの水道水である。

ま た実験を行ったときの室温は23.2℃から23.6℃であった。

記 号は以下のように定義する。

◎: 滑らかに動く

◯: 止まりながら動く

△: 僅かに動く

☓: 動かない

実 験1

5回行い全て動かなかった

実 験2

5回行い仮説の状況下で動く事が確認された

実 験3

5回行い全て動かなかった

実 験4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

水 を接地面だけにつける |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

実 験5

5回行い全て動かなかった

実 験6

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

25℃ (常 温) |

× |

× |

× |

− |

− |

|

50℃ |

◯ |

◯ |

△ |

× |

△ |

|

100℃ |

△ |

◯ |

△ |

◯ |

△ |

実 験7・8

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

洗 剤 (接 地面のみ) |

△ |

× |

× |

◯ |

× |

△ |

|

洗 剤 (机 一面) |

◎ |

◯ |

◯ |

× (お 椀が目印にしていた付箋に乗っていた) |

△ |

− |

|

ラッ プ |

× |

× |

× |

× |

× |

× |

実 験9

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

傾 き(1度) |

◎ |

◯ |

◯ |

◯ |

◯ |

|

傾 き(2度) |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

|

傾 き(3度) |

◎ |

◎ |

◎ |

− |

− |

実 験1−5により、仮説「底に水があることで、お椀とテーブルが水を介して密着し空気が閉じ込められる。お椀の中に入ったお湯の温度が高台内部の空気を膨張 させ、お椀が持ち上げられ、摩擦が小さくなることによって、少しのエネルギーで動く」ことが正しいであろうことが実証された。

実 験1と3の結果によりお椀の高台内部の空気が閉じ込められていない限り、お椀が動かないこと、水がお椀の底とテーブルの隙間を埋めているであろうことが示 された。つまり、仮説内の水が必要であることは言えたとする。次に実験4と5により熱が加えられなければ、お椀が動くという現象は発生しないことが示され た。一方で、熱が加わることによっておきる現象は 膨張の他に二つあると考えられる。一つ目が粒子運動、二つ目が気体の対流である。こ の二つ現象がこの実験にどのような影響をもたらすかは今回の実験では示されていない。それらを調べる為には、ドライヤーの実験で一部だけ温め、器の進む方 向をみるという実験が考えられる。し かし、実験3と4と5の結果からも空 気が密封されていること、熱が加えられることの2点が必要であると示された。その為、熱 膨張が「お椀が勝手に動く現象」に最も影響をもたらしていると考えられる。つまり熱い液体(味噌汁など)の熱により、高台内部の空間で熱膨張がおこり、容 器が多少、浮遊することで容器が動くのだと考えられる。ま た、実験中、お椀の底をよく観察してみると泡がみうけられた。その泡がお椀の高台内部にあった空気によるものだとすると、お椀とテーブルとの間に隙間がで きたことの証明となる。以上の実験結果、実験中の観察および先行研究より、膨張によってお椀が浮き上がったとする。

そ こでお椀が浮くことにより、摩擦が小さくなったと考える理由を説明したい。

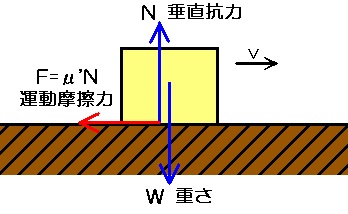

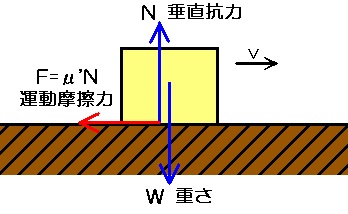

一 般的に物理学で用いられている「摩擦」というのはF=μN と表される

μ は摩擦係数を差し、これは物体固有の値を持っていて、一般的に凹凸の少ないツルツルした面は摩擦係数が小さく、凹凸の多いザラザラした面は摩擦係数は高く なる。Nというのは垂直抗力であり、物体の置いてある面に対し垂直方向に働く力である。つまり(図1)の場合は下に働くW(=重力によって発生する力)に 対して反対向きに働いている力である。簡単に言うと物体を下から支えている力である。またNは物体に垂直に働いている力によって変わるものである。以上の ことを用いて、上記でも記したように、物理学で用いれている「F:摩擦力」というのは物体の動きを妨げる力で、F=μNと表せる。つまり「F:摩擦力」と いうのは「μ:摩擦係数」と「N:垂直抗力」によって定まるものだとする。摩擦力を変えるにはμかNのどちらかを変化させる必要があるが、今回の現象では Nが膨張によって変わったと考えられる。つまりお椀が浮くということはお椀を支える垂直上方向の力にサポートが加わった状況である為、つりあいを保つ為に Nが小さくなったと言える。つまり摩擦も理論上小さくなったといえる。事実、物体を浮かすことで摩擦力をさげている現象はホバークラフトにも応用されてい る。しかし、今回の実験では具体的な数値は示せていないこと、浮き具合を計測する直接的な実験は行っていないので膨張によって具体的にどれほど摩擦が小さ くなったかはわからないのは課題である。

以 上のことより今回の現象において熱膨張によりお椀が浮き、摩擦は小さくなったと結論付けたい。また、今回の実験において仮定した「小さいエネルギーは傾き によるものである」ということは、すべての実験においてお椀が傾いている方向にのみ動いたということから傾きの影響が大きいと結論付けられる。よって、傾 きがもつお椀を滑らせる力を抑えていた摩擦力が水や温度による影響をうけ小さくなり、お味噌汁の入った器が勝手に動くという現象がおきると考えられた。つ まり「底に水があることで、お椀とテーブルが水を介して密着し空気が閉じ込められる。お椀の中に入ったお湯の温度が高台内部の空気を膨張させ、お椀が持ち 上げられ、摩擦が小さくなることによって、少しのエネルギーで動く」ことが証明された。

実 験7と8では「摩擦係数を変えることでより滑りやすくなる」ことを検証した。乱流状態にある水流に界面活性剤や高分子化合物が添加されることによって抵抗 低減効果が得られること(『界 面活性剤添加による抵抗低減流れの 乱流エネルギスペクトルに関する考察』)が わかり洗 剤が一面にあると、 摩擦が小さくなると想像できる。実際に水 を敷いたときよりも洗剤を敷いたときの方が大きく動くようになった。またラップを敷くことで面を荒くさせ、摩擦を大きくすると全く動かなくなるという結果 が得られた。これらの実験7と8の結果より、お椀の動きと摩擦には関係性があることがわかった。また洗剤を底面にだけつけたときに動きにくくなったのは洗 剤の粘性が働いたためだと考えられる。

実 験9では「傾きを 変えることでより滑りやすくなる」ことを検証した。しかし仮説と反して、角 度に差をつけたものの動くスピードや距離が比例して大きくなるということは黙視では確認できなかったため、ある一定以上の傾きがあればお椀の動きに角度は 関係ないと考えられる。その「ある一定以上の傾き」を探ることが今後の課題ともいえるだろう。

「底 に水があることでお椀がテーブルと水を介して密着し空気が閉じ込められ、お椀の中のお湯によって底の部分の空気が膨張しお椀が持ち上げられ、摩擦が小さく なることによって、少しのエネルギーで動く」という仮説が、以上の実験によって有力だと考えられる。しかしお椀が動く原因には今実験で検証された、

・机の傾きによるエネルギー

・お湯の熱によってお椀の底の空気の膨張することによるお椀と机の間の摩擦の低下

以 外にも、

・水による接地面の摩擦の低下

・水が温められることによる水の粒子運動の活発化

な どの原因が考えられる。

ま たお椀の動きに関わるものとして

・高台内部の体積

・接地面の形

の 違いという要素も考えられる。

『積 年の疑問「味噌汁移動現象はなぜ起こるか」』

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1268621859521.html (2016/2/15 アクセス)

(図 1)日本大学理工学部機械工学科富永・岡野研究室「物理を学ぼう」

http://www.mech.cst.nihon-u.ac.jp/studies/okano/studies/phys/buturi2.2.html(2016/2/18 アクセス)

『界

面活性剤添加による抵抗低減流れの 乱流エネルギスペクトルに関する考察』

http://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?d=33-6tokushu12.pdf&dir=15(2016/2/18

アクセス)