���ۊ����w 2015�N�x �����̐��E

�����搶

2016�N2��19��

���R���� Group 8

�u�r�ɐ𓊂���Ɖ��̈Ⴂ�Ő[����������v�͖{�����H

161494, 161421, 181204,

181523,

181734, 191745, 191736, 191205

I. ���_

�@�{�����́u��r�ɓ������ꂽ���̉��̈Ⴂ�ŁA�r�̐[���������ł���v�Ƃ��������`�����A�Ȋw�I�Ɍ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�����`���ł͐�r�ɓ���

���ꂽ�ہA�r����u�ۂ����v�A�r���[����u�ڂ����v�ƕ�������Ƃ���Ă���B�֘A�����s�����Ƃ��āA���̗������̉�����͂��邱�Ƃ�ړI��

���āA���ʊ�ɐ��H�𗎉�������������s���A�U���g�`�͂�������1��A�����̋C�A�������郁�J�j

�Y�����𖾂�������2 3������B����

���A�O�q�̐�s�����͕��̂𐅂ɓ��������ۂ̉��̔������R���𖾂��Ă�����̂́A�ǂ̂悤�ȗv�f�����̎������肵�Ă���̂��𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ��B�{����

�́A���̂𐅂ɓ���������ہA���[�ɂ���Ē��������ω����邩�ǂ����A�܂������ω�����Ƃ������͂ǂ����ĂȂ̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ���ȖړI�Ƃ�

��B���[�ȊO�Œ������ɕω����y�ڂ��ƍl������A�������镨�̂̏d���Ⓤ�����鍂���Ƃ����������������Č�����B�܂�A���̂̎��Ⓤ���̏�����

���邱�Ƃɂ��A�����������̎�������Â��Ă���̂��𖾂炩�ɂ���B

II. ���@

�@�{�����ł́A�J�����̐��\���m�F��������A�\�������A����1�A����2�A����3��5��ނ̎������s�����B���ꂼ��̎����Ŏg�p�����@�ށA�����̕��@��

�ȉ��̒ʂ�ł���B�\�������A�J�����̐��\���m�F��������Ɋւ��ẮA�{�����̑O��ƂȂ邽�ߖ{���ɂ����Ă��̌��ʂ����B

�P�D�g�p�����@�ވꗗ

���������镨�́�

- Dunlop TOUR Golfball (DUNLOP SPORT�А�) �i�d��45.g, ���a4.3cm�j

- �r�[�ʁi�d��6.3g, ���a1.8cm)

- �K�V���|���i���a5.2cm, �����v6cm����������2cm, �J�[�u�����e2cm)

- �����i���w�ّO���q�j

�����u��

- �K���X�̐����i��21.7cm, ��16.8cm, ��23.5cm, �ǂ̌���0.7cm)

- �v���X�`�b�N�̊O�e��i��42cm, ��42cm, ��13cm�j

- �Δi��12.5cm, ��9.3cm, ��1.3cm)

- �X�|���W(��10.5cm, ��6.3cm, ��3cm)

- ���H����C.C.Lemon��1.5L�{�g���@(���a9cm, ��15cm)

- ���H����Crystal Geyser��500ml�{�g�� (���a6.5cm, ��14cm)

- ��^�������

���L�^���u��

- USB�ڑ��^�J���I�P�}�C�N

- �m�[�gPC

- Pentax WG-3 ( �f�W�^���J����)

- Canon 650D (�f�W�^���J����)

- �O�r

�������E�����̓\�t�g��

- iMovie

- Garageband

- Audacity

- Windows Movie Maker

�Q�D�J�����̐��\���m�F�������

���g�p�����@�ށ�

���ړI��

�@�g�p���Ă���J�����Ř^�悷��ہA�L�^���Ă���i�K�ʼnf���Ɖ��ɃY���������邩��������B�܂�������ꍇ�̃Y���̑傫�����v������B

�����@��

�@�S���t�{�[����C�ӂ̍�������Δłɗ��������A�J�����ʼn��Ɖf�������ꂼ��L�^�BiMovie�ʼnf���Ɖ��Ƃ̃Y���̊Ԋu�𑪂����B

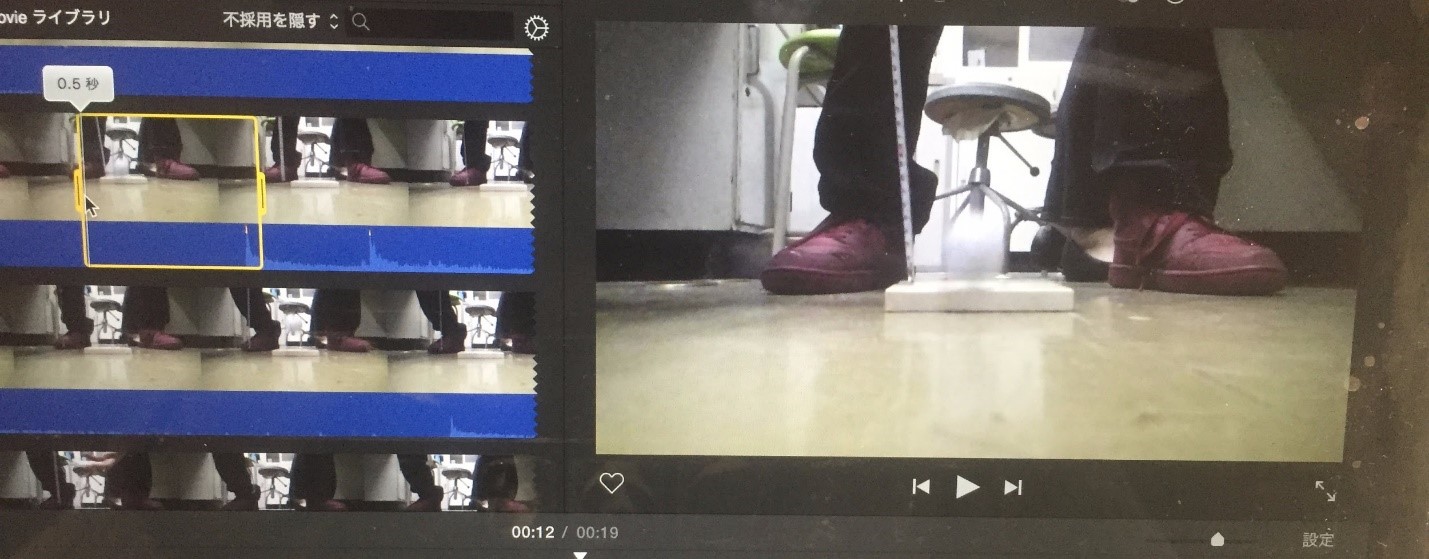

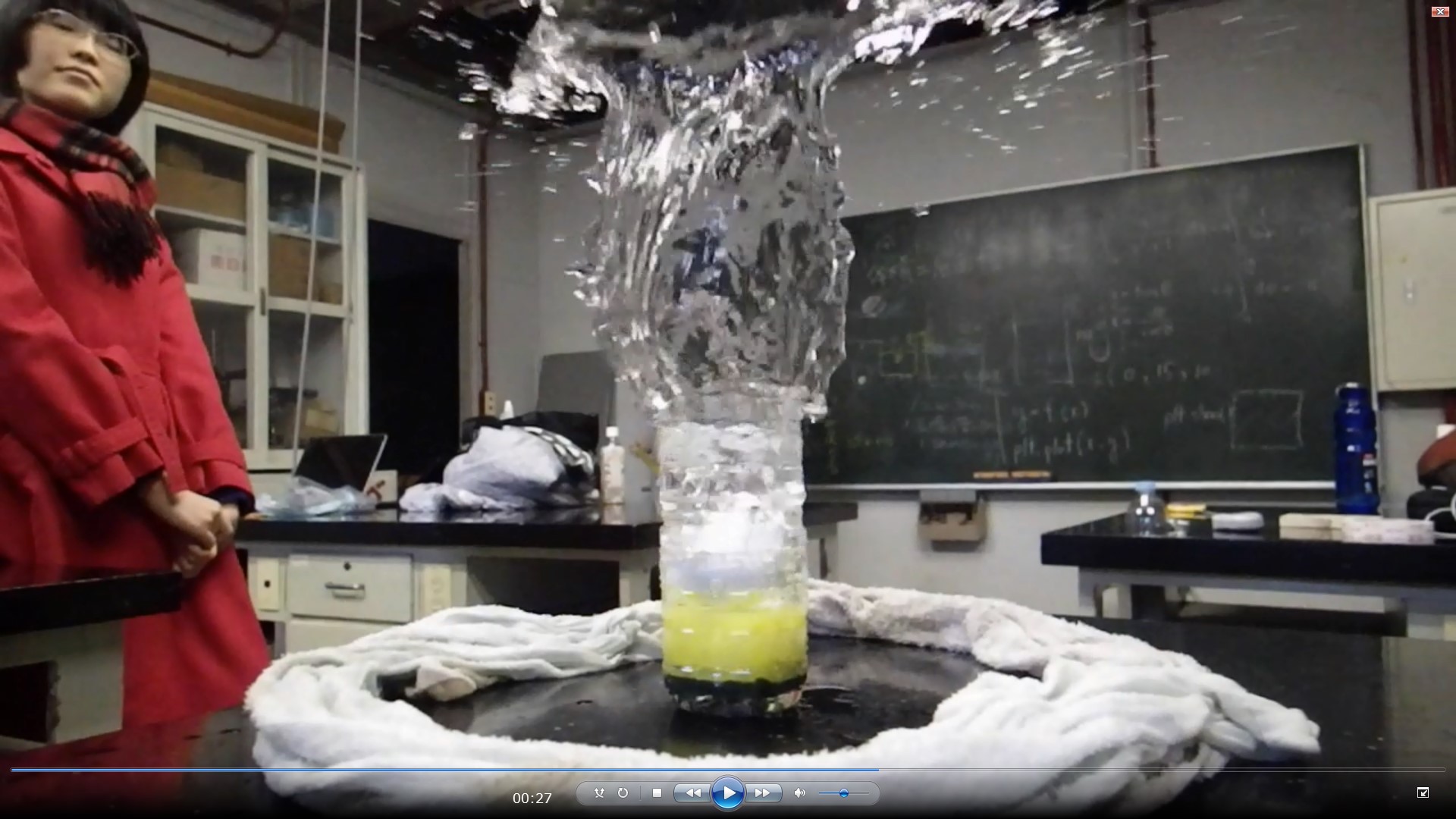

�i�}1�j

�����ʁ�

�@���Y�����ϑ����ꂽ�B�ŏ��̍ő�g�`�́A�S���t�{�[���̐Δłւ̒��n���ł���B���̂��Ƃ���A�J�����ɉ����͂��܂ł�0.5�b�̌덷�����邱�Ƃ��m�F��

�����B

�R�D�\������

���g�p�����@�ށ�

���ړI��

�@�u�ۂ������v��u�ڂ������v�Ƃ������̏o��v���������邱�ƁB

�����@��

�@�r�[�ʂ��A�o�P�c�ɉ��x�����������B�������鍂���A���[�́A���W���[�ő�����ɂ����B

�����ʁ�

�@�o�P�c������������A��ɓ����鉹������̕����傫�������肵�����߂ɁA���������̒����������f�[�^�������Ȃ������B

�S�D����1

���g�p�����@�ށ�

���ړI��

�@�l�X�ȏ����ŕ��̂𐅂ɓ��������ہA���������ω����闝�R�𖾂炩�ɂ���B

�����@��

�@�������镨�̂̎�ށE�������鍂���E���[��3��ނ̏���������B

�@�Œ��ɒu����2��ނ̕��́i�S���t�{�[���A�r�[�ʁj���N���b�v�ł܂݁A�����������ɗ��������A�������̕ω����L�^����B

�@����1-1�ł́A�������鍂����90cm�ň��ɂ��A���[��10cm��20cm�ɕω�������B����1-2�ł́A�������鍂����30cm�A60cm�A

90cm�ɕω������A���[��20cm�ň��ɂ���B

|

��

�̂̎�� |

��

�����鍂��

|

��

�[ |

| ��

��1-1 |

�S���t�{�[��

/ �r�[�� |

90cm |

10cm /

20cm |

| ��

��1-2 |

�S���t�{�[��

/ �r�[�� |

30cm /

60cm / 90cm |

20cm |

�T�D����2

���g�p�����@�ށ�

- ����

- ���e����ς��A�d�ʍ��̂���K�V���|��2��

���ړI��

�@����1�̌��ʂ܂��A�l�X�ȏ����ŕ��̂𐅂ɓ��������ہA�����ω����闝�R�𖾂炩�ɂ���B

�����@��

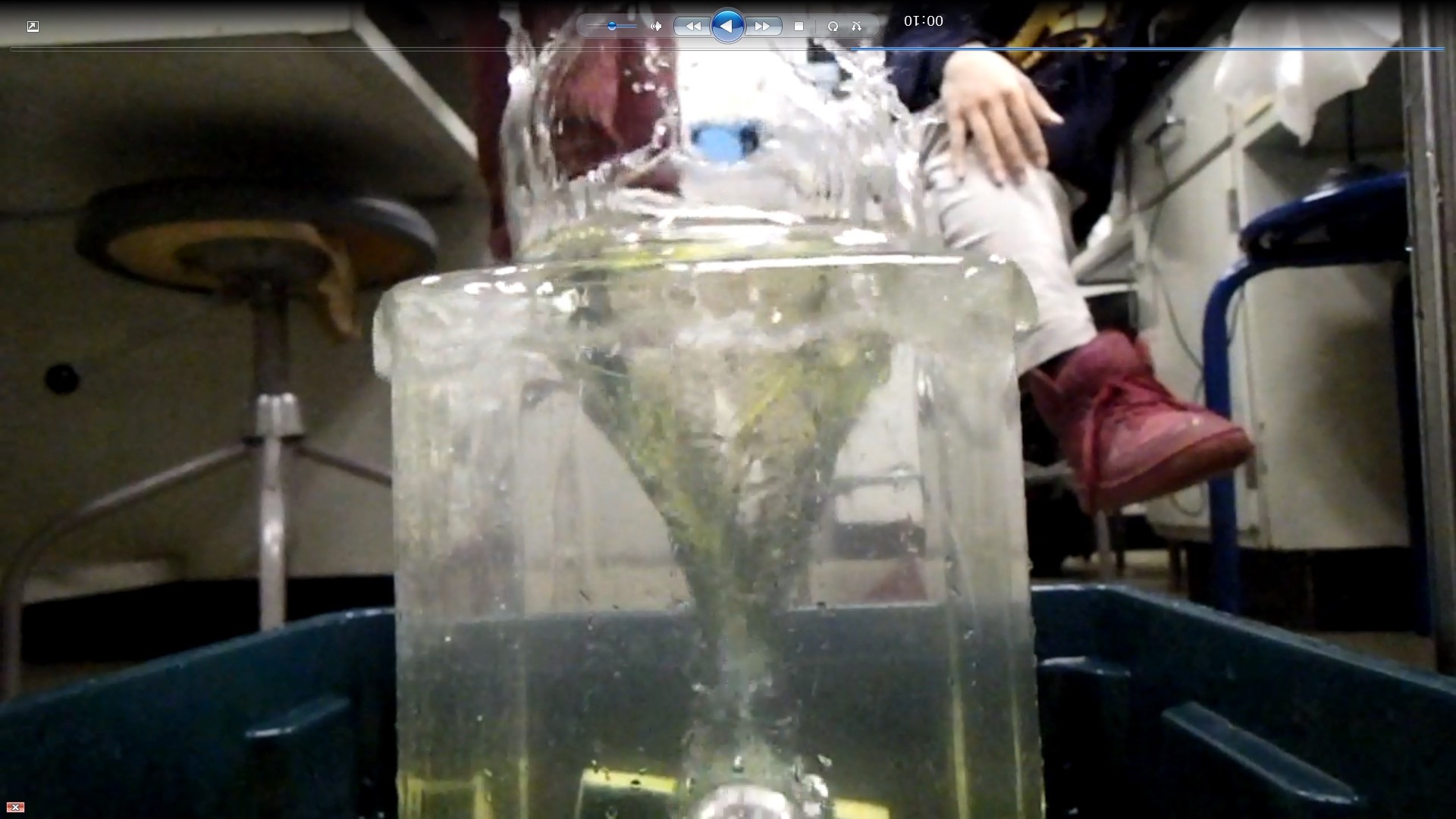

�@�������镨�́E�������鍂�x�E���[��3��ނ̏�����������ŁA���̂𐅂ɓ��������ۂ̉���^�����A�܂����̗l�q��^�悷��B

�@�������镨�̂̕\�ʐς���ё̐ς��Œ肷�邽�߁A�K�V���|���̌i�i�������Ă���P�[�X�𗘗p����B�P�[�X�̌�������ƊO������K���e�[�v�Ŗڒ��肵�A��

���ɐƐ����l�߂�B�̃K�V���|����59g�A�̃K�V���|����99g�̏d�ʂ�����B

�@�������镨�̂������̒�ɓ����鉹�������A���������N���A�ɑ��肷�邽�߁A�����̒�ɏ����p�̃X�|���W��~�����B

�@��L2��ނ̃K�V���|�����ȉ��̏����ŗ���������B�Ȃ��A�K�V���|�����^����o�T�~�Œ͂ނ��ƂŁA����������ۂ̉�]��u���Ȃǂ��y���������B

�@�Ȃ��A�����E�����̓\�t�g�̐��\��A���Ԃɂ���ĕω����鉹�ʂ͂��邱�Ƃ͂ł�����̂́A���̍�����v�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���̂��߁A����

2�ȍ~�ł́A���̎������ʂƂ������ʂ݂̂���v���A���͂���B

|

��

�̂̏d�� |

��

�����鍂�� |

��

�[ |

| ��

��2-1 |

��59g /

��99g |

90cm |

10cm |

| ��

��2-2 |

��59g /

��99g |

90cm |

20cm |

| ��

��2-3 |

��59g /

��99g |

60cm |

10cm |

| ��

��2-4 |

��59g /

��99g |

60cm |

20vm |

�U�D����3

���g�p�����@�ށ�

- �y�b�g�{�g��

- �S���t�{�[��

���ړI��

�@�e��̌`��␅�̑̐ς��A���̕ω��ɗ^����e�����m�F����B

�����@��

�@�������镨�̂��S���t�{�[���݂̂Ɍ��肷��B�����_��60cm�ŌŒ肵���B�召2��ނ̃y�b�g�{�g�������H���č����������������B�傫���y�b�g�{�g��

��C.C.Lemon�̗e����A�������y�b�g�{�g����Crystal Geyser�̗e��𗘗p�����B�S���t�{�[�����y�b�g�{

�g���̒�ɓ����鉹�������A���������N���A�ɑ��肷�邽�߁A�����p�̃X�|���W���ɕ~�����B

|

��

�̂̎�� |

��

�����鍂��

|

��

�[ |

�y�b

�g�{�g����

���̃T�C�Y |

| ��

��3-1 |

�S���t�{�[�� |

60cm |

7cm |

�� / �� |

| ��

��3-2 |

�S���t�{�[�� |

60cm |

10cm |

�� / �� |

III. ����

�@����1�A����2�A����3�̌��ʂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�P�D��1����

�@���̉��������ϓI�ɔ��f���A�u�ۂ����v�ƕ\���ł��鉹���u��v�A�u�҂����v�ƕ\���ł��鉹���u���v�ƕ\�L�����B���L����Ă���u�� /

���v�͉��ʂ������Ă���B

����1-1

|

�S

���t�{�[�� |

�r�[

�� |

| ��

�[10�p |

��E�� |

���E�� |

| ��

�[20�p |

��E�� |

���E�� |

����1-2

|

�S

���t�{�[�� |

�r�[

�� |

| ��

��30cm |

��r�I���E�� |

���E�ɏ� |

| ��

��60�p |

��E�� |

���E�� |

| ��

��90�p |

��E�� |

���E�� |

�Q�D����2

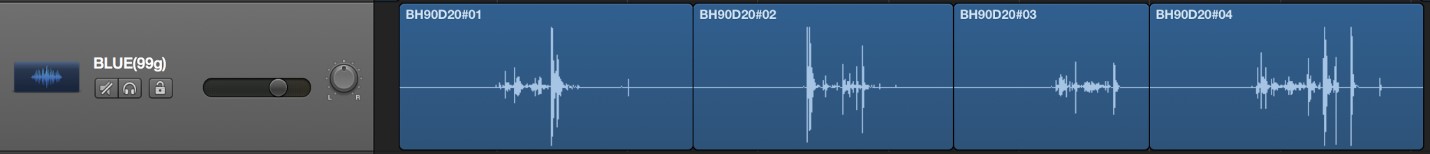

�@����2-1, -2, -3, -4���e4�s���A���̘^�����������ʂ́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

����2-1

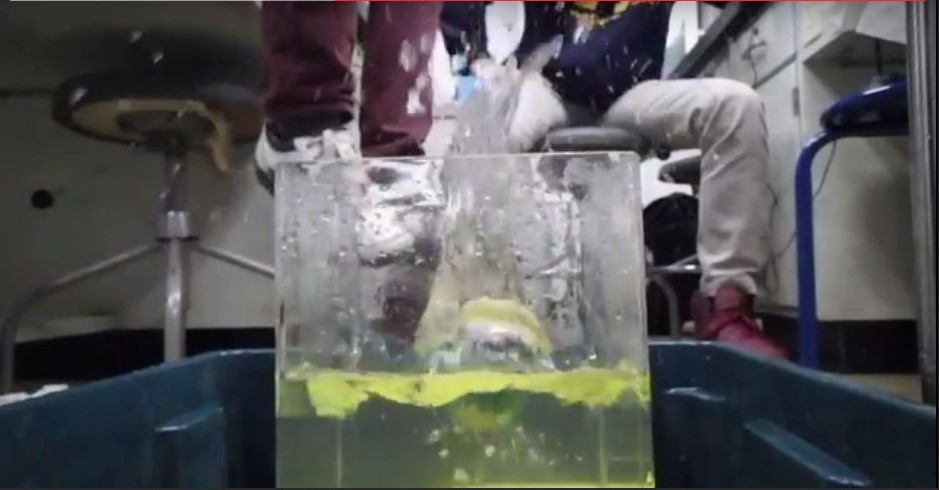

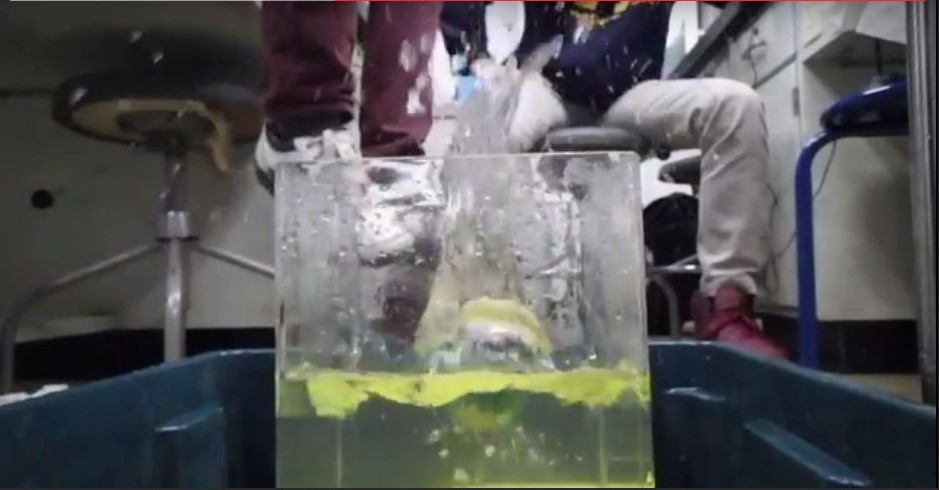

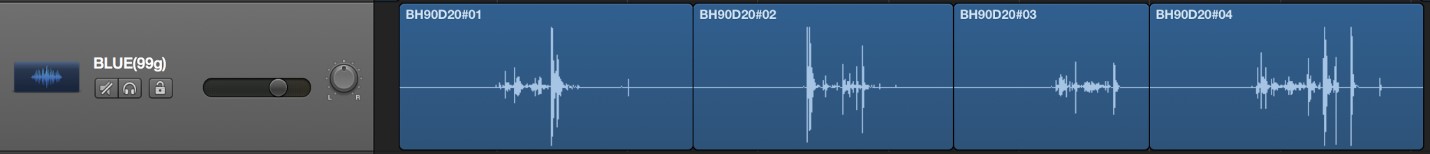

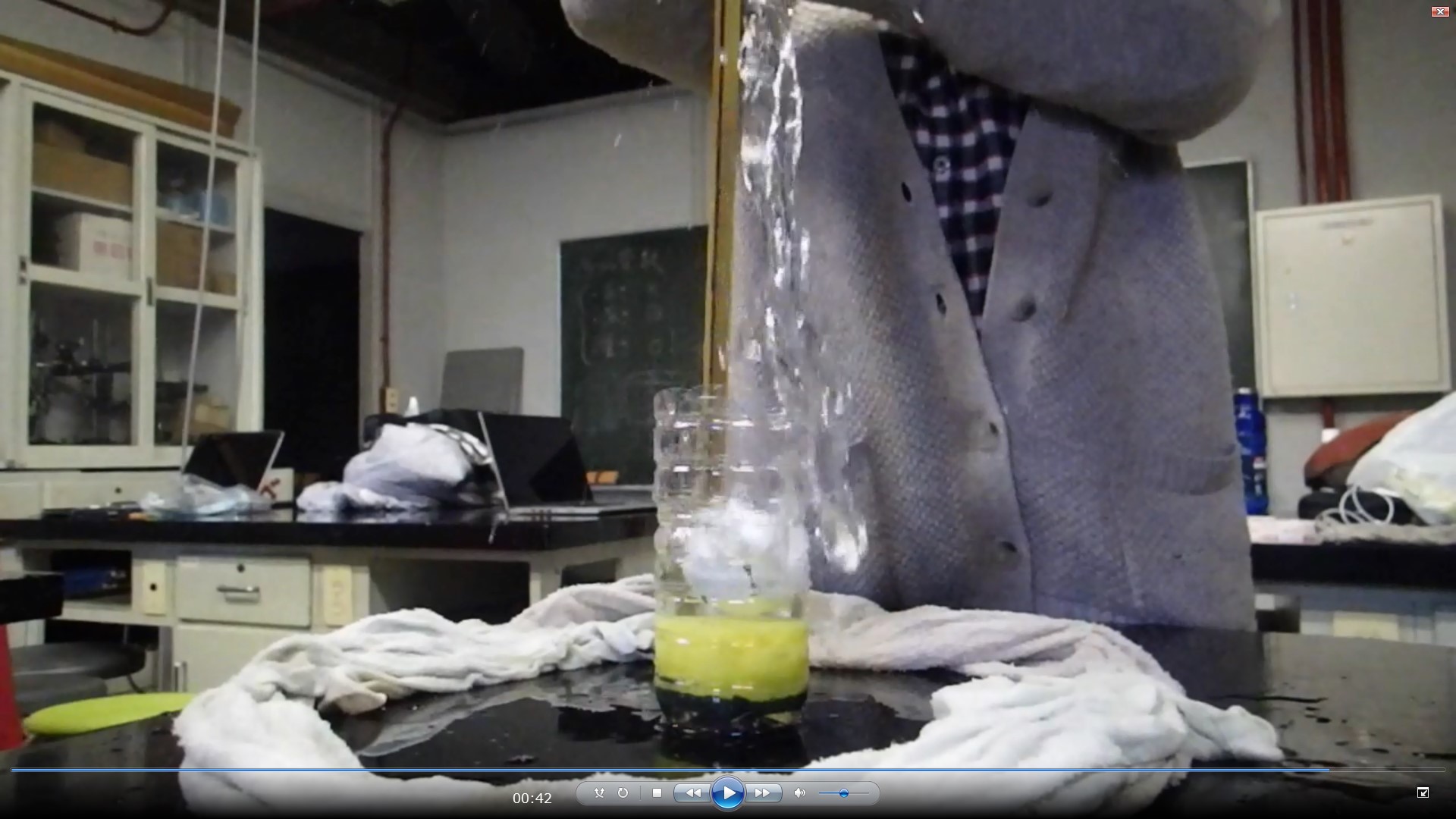

�i�}2: �g�`1�j

�i�}3: �g�`2�j

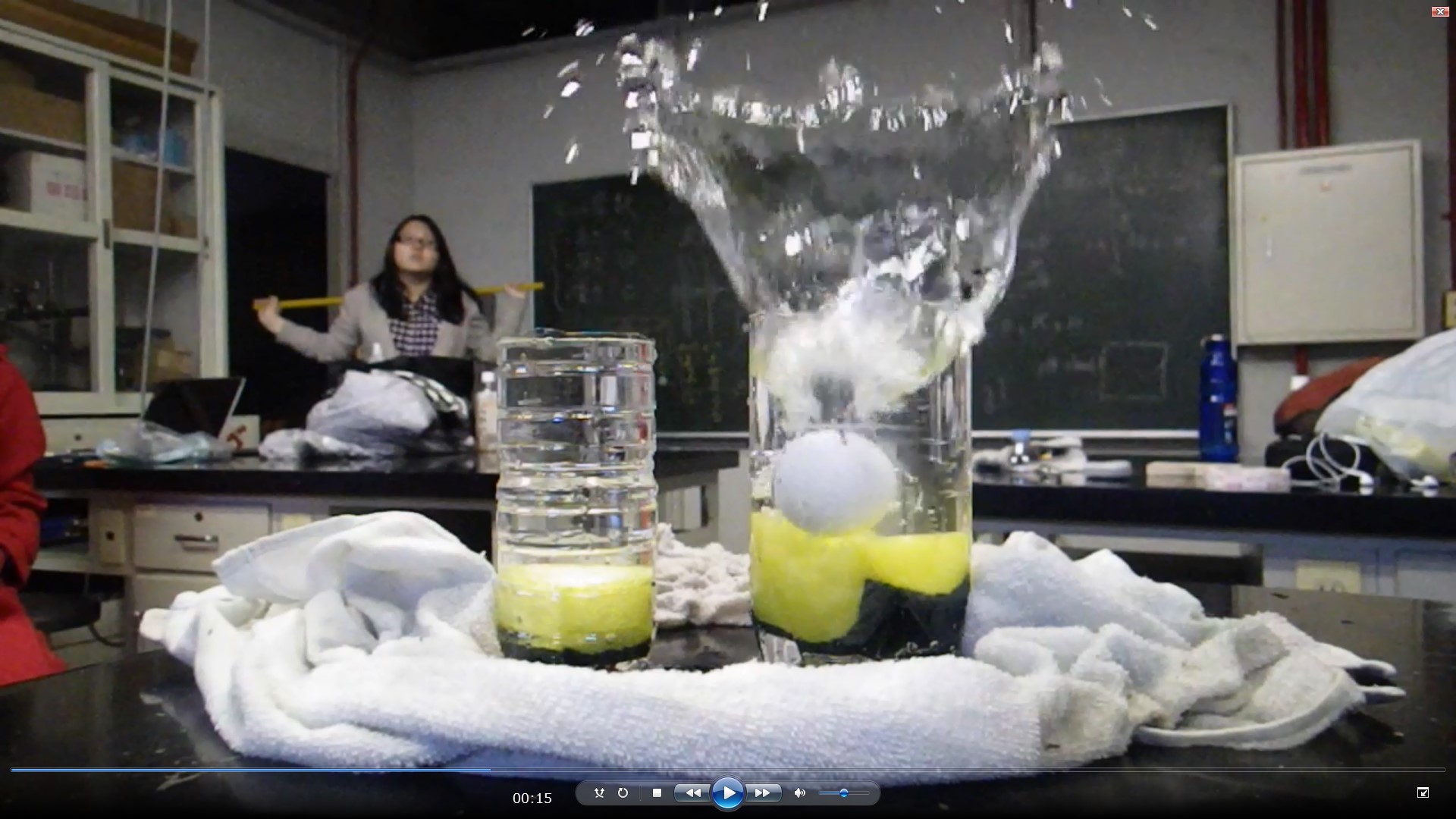

�@�ŏ��ɐ��[10cm�œ������鍂��90cm����59g�̃K�V���|���𗎂Ƃ����B���̋L�^���g�`1�ł���B���ɑ傫�Ȕg��3�����Ă��邱�Ƃ��m�F�ł�

��B���̂悤�Ȕg�`�́A���[�A�������鍂���A���̂̏d���̏�����ς��Ă����l�Ɋϑ��ł����B

�@

�g�`2�́A�K�V���|���̏d�ʂ�99g�ɕω������������̋L�^�ł���B59g�̌y���K�V���|���ł̎����������傫�Ȕg�����ϑ����ꂽ�B����͉^��������

�iF��M×a,

�́��d��x�����x�j����A99g�̃K�`���|����59g���d�����߁A���ɂ��傫�ȗ͂�^���Ă��邽�߂ł���Ƃ�����B����͐��̓����̌������ƊW����

����A�r�f�I��ʐ^�̒��Ŋm�F�ł���B

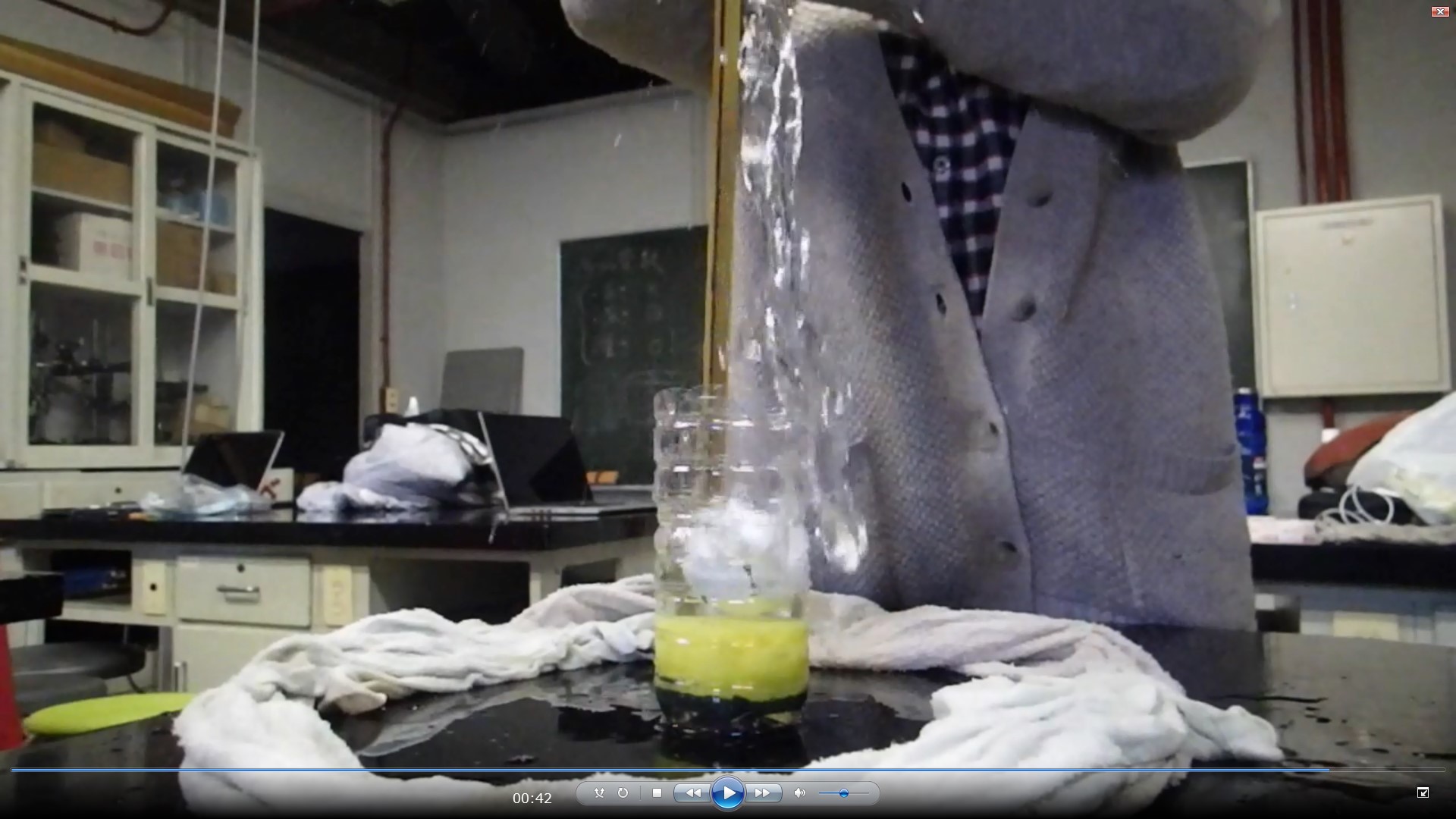

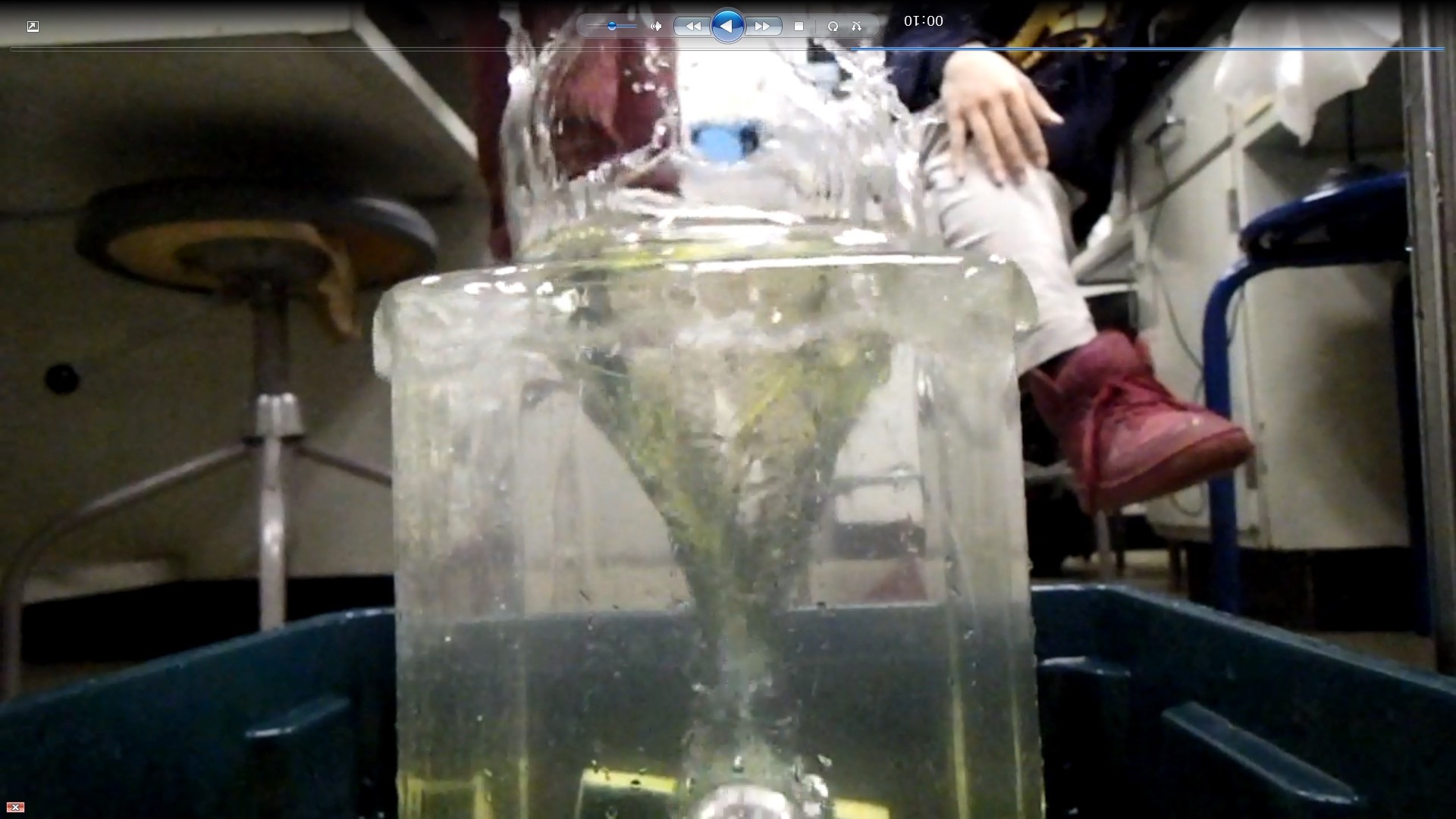

�i�}4-1: 59g�Ő����Ԃ������_�ɒB�������̎ʐ^�j

�i�}4-2: 99g�Ő����Ԃ������_�ɒB�������̎ʐ^�j

����2-2

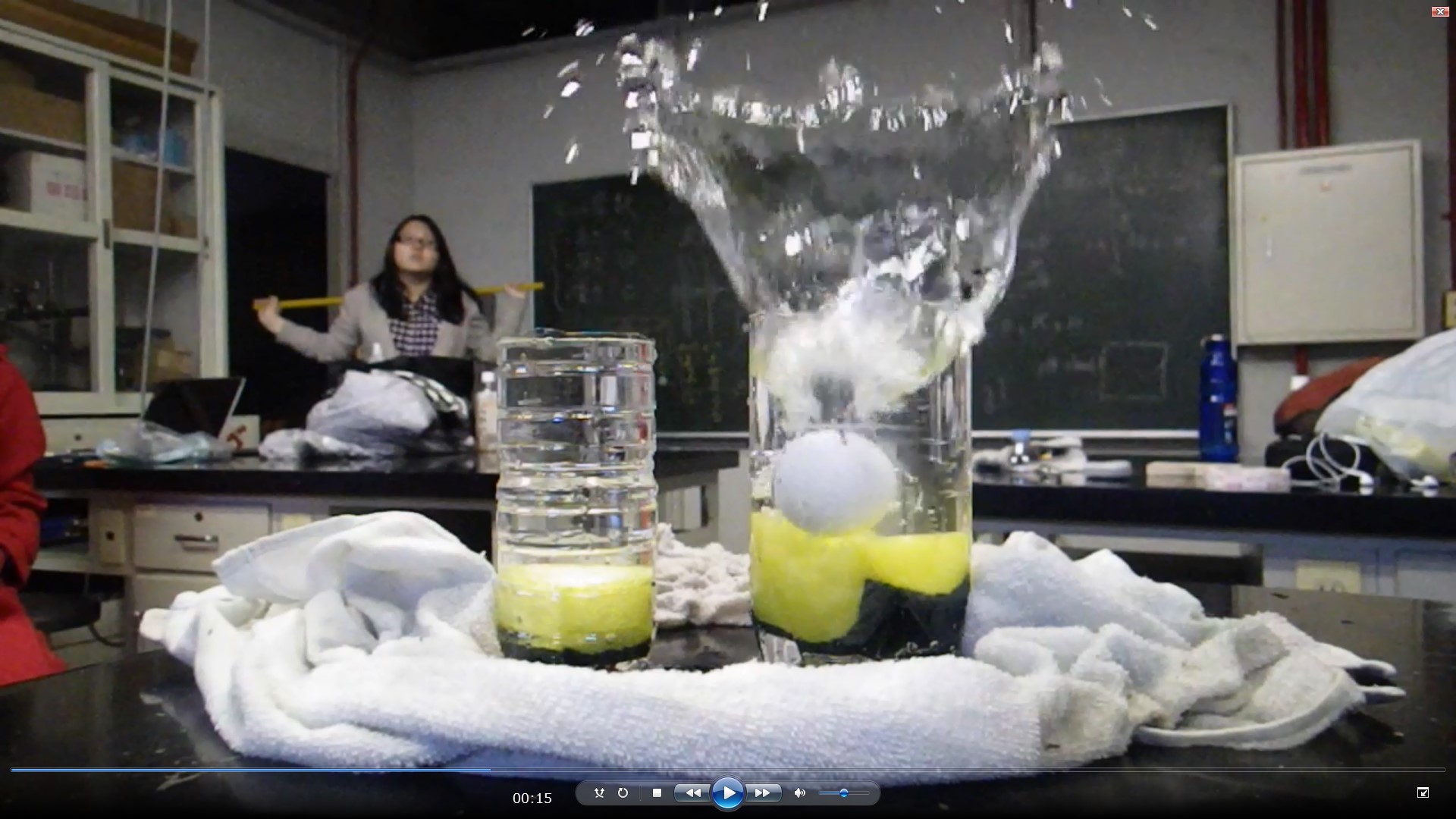

�i�}5: �g�`3�j

�i�}6: �g�`4�j

�@

���ɁA���[20cm�A�������鍂��90cm�A�������镨�̂̏d��59g�ɏ�����ύX�����B���̌��ʁA���̒����Ƒ傫���ɂ�����������i�g�`3�j�B����

�ɁA�������镨�̂̏d����59g����99g�ɕς��Ď����������A�s�K���Ȍ��ʂ��o���B�g�`�ɂ́A2��3����ɑ傫�Ȕg���ǂݎ���B

�@�g�`1�A2�ɔ�ׁA�g�`3�A4�ł͈�т��Ă��傫�Ȕg�`���ϑ����ꂽ�B

�@

���[20�p�Ƃ������������o�����߂ɂ́A�����̕��܂Ő�������K�v���������B���̂��߁A���[20cm�̏������ł́A�K�V���|�������ɓ���ۂɓ�������

��

���̑啔���������̊O�։����o���ꂽ�B����ɑ��A���[10cm�ł̓K�V���|�������ɓ���ƁA�������ꂽ���������̕ǂɂԂ��萅���̒��S�܂��͏㕔�Ɍ�

����������������B

�@�g�`1�A2�ɑ��g�`3�A4�̔g�`�������A��둤�ɂ��傫�Ȕg���ϑ����ꂽ�̂́A��L�̂悤�ɐ������琅�����ڂ�A���̉����}�C�N���E�������Ƃ�������

�݂���B�����̉��́A�{�����̌����Ώۂł��钅�����Ƃ͊W���Ȃ����߁A�G���Ƃ��Ĉ����B

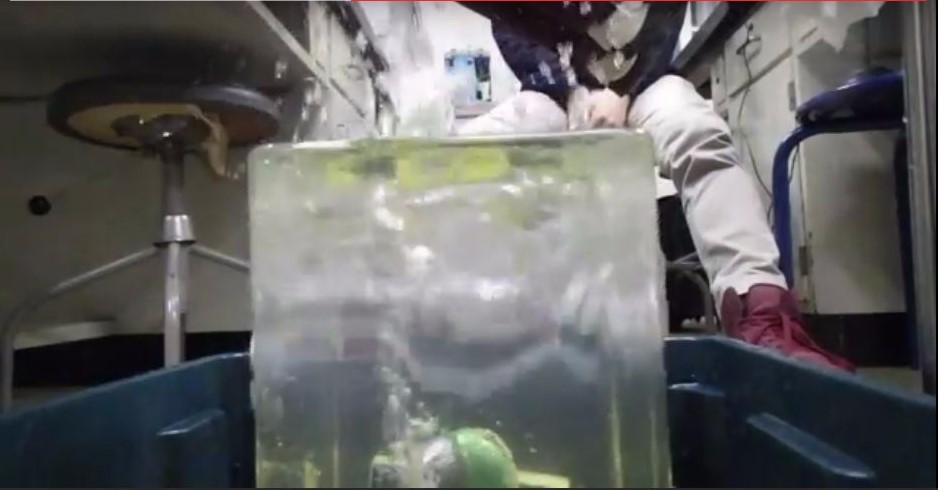

�i�}7-1: 59g�Ő����̐������ڂꂽ���̎ʐ^�j

�i�}7-2: 99g�œ������ɎB�����ʐ^�j

�@�ǂ�������������̕����炱�ڂ�Ă���l�q���킩��B99g�ł͂���ʂ̐��������̊O�ɏo�Ă���B

����2-3

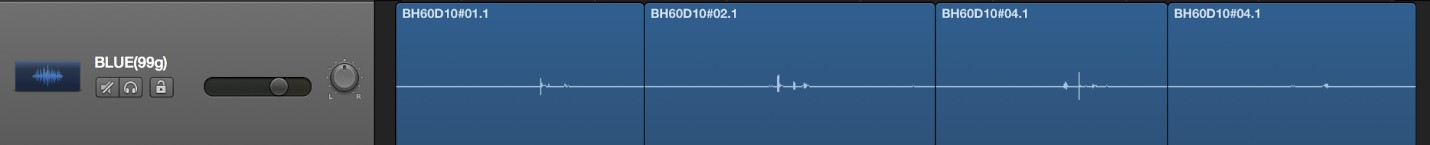

�i�}8: �g�`5�j

�i�}9: �g�`6�j

�@����ɐ��[10cm�A�������鍂��60cm�Ƃ���������59g��99g�̃K�V���|�������ꂼ�ꗎ���������B���̌��ʊϑ����ꂽ�g�`5�A6������ƁA����

�傫�Ȕg��3�������Ƃ��m�F�ł���B�g�`5�A6�͔g�`1�A2�Ƌߎ����Ă���B

�@�������A�����_��90�p����60�p�ւƒႭ�Ȃ������߁A���͑S�̓I�ɏ������Ȃ������Ƃ��g�`����M������B

����2-4

�i�}10: �g�`7�j

�i�}11: �g�`8�j

�@

�Ō�ɐ��[20cm�A�����_60cm�Ƃ��������Ő�قǂ܂łƓ�����2��ނ̃K�V���|�������ꂼ�ꗎ���������B���̑傫���ɂ͂�������邪�A���̒���

�͈��ł������B���̌��ʂƔ�r���Ă݂�ƁA����2-4�Ŋϑ����ꂽ�g��7�A8�̑傫���͐��[20cm�A�����_90cm�Ƃ��������Ŋϑ���������2-2��

�g�`3�A4�Ɣ�r�I���Ă���B

�@����2-2�Ǝ���2-4�́A���ɐ��[20cm�ł��邽�ߐ����̕��܂Ő��������Ă���B���̂��߁A����2-2�Ő����������ۂ������悤�ɋN����A�G�����o

���ƍl������B���̂��߁A����2-1�Ō���ꂽ�g�`��̉��ʂ������Ȃ��Ǝv����B

�R�D����3

���̎����ł́A�S���t�{�[���𓊉������ۂɐ�������ʂ̐����y�b�g�{�g���̕ǂ��щz���n�ʂɒ����Ă��܂����B���̂��߁A���̂̒�������萅���Ԃ���

���n����Ƃ��̉��̕����傫���A�y�b�g�{�g���̑̐ςƌ`��ɂ�钅�����̕ω��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

����3-1

�i�}12-1: �y�b�g�{�g����j

�i�}12-2: �y�b�g�{�g�����j

����3-2

�i�}12-3: �y�b�g�{�g����j

�i�}12-4: �y�b�g�{�g�����j

IV. �c�_

�P�D�����̉����A�y�т��̌���

�@

�{�����̎�v�ȖړI�́A���ʂɕ��̂�������ۂ̉��̑傫���i�������j�ɐ��[���e�����邩�ǂ����A�܂��e������̂ł���Ȃ����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���

���B����ɉ����A�������ɉe����^����ł��낤�����������Č����邱�Ƃɂ����B�܂������̌v��i�K�ɂāA�������̑傫���ɉe����^����v���Ƃ���

- ���̂̏d��

- ���̂𗎂Ƃ�����

- ���[

������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������𗧂Ă��B

�@

���̍ہA1. ���̂̏d����2.

���̂𗎂Ƃ������́A�^���������ɏ]���Β������̉������̗͂ɉe�����邽�߁A�������̑傫���ɉe������̂ł͂Ȃ����Ɨ\�������B����ŁA�u��r�ɓ�����

�ꂽ���̉��̈Ⴂ�ŁA�r�̐[���������ł���v�Ƃ��������`���ɂ��ΐ��[���������ɉe����^����ƍl��������̂́A���ۂɂ͐��[�͕��̂̉������̗͂ɉ�

��e����^���Ȃ����߁A�������Ƃ͊W���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B

�@����������2�ł́A���̗\���Ƃ͈قȂ錋�ʂ�����ꂽ�B1.

���̂̏d���Ɋւ��āA����2-1�ɂ�55g�̃J�v�Z���𗎂Ƃ������̔g�`1�ƁA99g�̃J�v�Z���𗎂Ƃ������̔g�`2���r�������A�����ł͑傫��

���͌����Ȃ������B����āA���̂̏d���͏d�v�ȗv���ł͂Ȃ��ƌ�����B�������A����g�p�����v���@��̐��\�̌��E�����������߁A���̂̏d�ʂ̍�������

�������A��荂�����x�ő��肵���ꍇ�A�L�ӂȍ����ϑ������\��������B

�@�܂�����2-1��2-3�̌��ʁA2-2��2-4�̌��ʂ����ꂼ���r����ƁA�����̌덷�͂�����̂́A�g�`�A�����Ƃ��Ɍ���I�ȈႢ�͌����Ȃ������B

���������āA2. ���̂𗎂Ƃ������������������E����܂ł̗v�f�ł���Ƃ͍l�����Ȃ��B�������A1.

���̂̏d���Ɋւ��ĂƓ��l�A����g�p�����v���@��̐��\�̌��E�����������߁A�������鍂�������傫���ω������A��荂�����x�ő��肵���ꍇ�A�L�ӂȍ���

�ϑ������\��������B

�@3.

���[�Ɋւ��ẮA���[�̉e���͎���2-1��2-2�̌��ʂ��r���邱�Ƃōl�@�ł���B�g�`1�A2�ɑ��āA3�A4�͂ǂ�����g�`�ɑ傫�ȈႢ��������B

����āA���[���[����

��قǕ��̂����������ۂ̔g�`�̐U�ꕝ�͑傫���Ȃ遁���������傫���Ȃ邱�Ƃ������ꂽ�B���̂��Ƃ͎���2-3��2-4�̌��ʂ̔�r�ɂ����Ă����l�ł�

��B

����āA�������̑召�����߂�v�f��3.���[�ł���ƍl������B

�Q�D���[���������̑傫���ɉe����^���闝�R

�@���������Ƃ��ė��Ă�3�_�̏����̓��A���ۂɒ������̑傫���ɊW���Ă���̂͐��[�ł��邱�Ƃ����������B�ȉ��A�Ȃ����[���������̑傫���ɉe����^��

�Ă���̂���������B

�@

�Ȃ��A�����f���Ɖ��̔g�`���Ƃ炵���킹�����ƂŁA���̂𐅂ɓ����������Ɋϑ����ꂽ��A�̒������̓��A�ł��傫�ȉ����ϑ����ꂽ�̂́A���̂����ʂɓ��B

�����u�Ԃł͂Ȃ��A���̗̂����ɂ���ċN���鐅�A�y�ѐ��ʂɐ����邭�ڂ݂����ʂɉ�A����u�Ԃ��Ƃ������Ƃ����������B��

��͎����f���Ɖ��̔g�`���r����ƕ�����B

�@�O�q�̒ʂ�A���͉f�����0.5�b�قǒx��Čv������邱�Ƃ��A�J�����̐��\���m�F�����������

���炩�ɂȂ����B���̂��߁A����2�̉f���ƁA������0.5�b���������_�ł̉��̔g�`�����킹�Ċώ@�����B����ƁA�f���̒��Ő�����

���蓯���ɐ��ʂɂ��ڂ݂��ł�����A����炪���ʂɉ�A����ȑO�ɁA��r�I�����ȉ��̔g�`�����݂���B����́A0.5�b���̉f���Ɖ��̎��ԍ����l������

�ƁA�������ł���ƍl������B�䂦�ɁA���̏����Ȕg�`�̌�Ɋϑ������A��ԑ傫�����̔g�`�́A���̗̂����ɂ���ċN���鐅�A�y�ѐ��ʂɐ����邭��

�݂����ʂɉ�A����ۂɐ����邱�Ƃ��m�F�ł����B��������A���̂̒������ł͂Ȃ��A���̗̂����ɂ���ċN���鐅�A�y�ѐ��ʂɐ����邭�ڂ݂����ʂɉ�A

����ۂ̉������̑召�ɋ����e�����Ă��邱�Ƃ�������B

A. ����

�@����āA���̗̂����ɂ���ċN���鐅�A�y�ѐ��ʂɐ����邭�ڂ݂ɒ��ڂ��āA���[���������̑傫���ɉe����^���闝�R�ɂ��Ă̈ȉ��̉����𗧂Ă��B

- ���̂������ɒ��ގ��ɉ����̂���ꐶ�����g�������̕ǂɓ�����A���̑召�ɉe�����Ă���B

- ���[�ɂ���ĉ��̔������ς��B

- ���[�ł͂Ȃ��A�����̐��̑̐ς����̑召�����E���Ă���i���̏ꍇ�A���[���Ă���ʐς��傫���̐ς����ł���Ή��̑傫��

�͕ς��Ȃ����Ƃɂ�

��j�B

- ���̂������ɒ��ގ��ɉ����̂���ꂽ���́A���[�����͍Ăѐ������ɒ������邪�A���[���[�����́i�������肬��܂Ő����

��Ă��邽�߁j�����̊O��

�o�Ă��܂��B���̈Ⴂ�ɂ���ĉ��̑傫�����ς��B

- ���[�ł͂Ȃ��A�ꂪ�߂����邽�ߕ��̗̂����̎d�����ς���Ă��܂��B���[��10cm�̎��́A���̂���ɂԂ����Ē��˕Ԃ��Ă���

���B��ɂԂ���Ȃ����x

�̐[�x���m�ۂ��Ĕ�r����ΈႤ���ʂ������邩������Ȃ��B

B. ����1�`4�̌���

�@1�`4�̉����̌��،��ʂ́A�ȉ��̒ʂ�ł���B

- ���ۂɓ�������Ă݂�ƁA�������g���������̕ǂɓ��B���Ă��Ȃ����߁A�ے肳�ꂽ�B

- �����������Ă����Ƃ���A���͐����ł͋�C���ȏ�ɑ����i�݁A���Ȃ����ʂ̎��ɂ��傫���������������͂��ł���B�������A��

�ۂɂ͐��ʂ̑������ʂ��������قlj��ʂ��傫���������߂��̉������ے肳�ꂽ�B

- ��

��3�ł͓���̑f�ނ��g�p���Ē�ʐς��قȂ�2��ނ̃y�b�g�{�g�����g�p�����B���̂��߁A����3�̑�����2��ނ̃y�b�g�{�g���̒�ʐςɑΉ����Đ��i���

�������A�̐ς����ɂ�����ŁA�������𑪒肷��\�肾�������A����3�����s�������߂ł��Ȃ������B����āA���ł��Ȃ������B

- ������X���[�Đ�����ƁA�e�킩�炠�ӂꂽ�����n�ʂɂ��O�ɁA�ł��傫�ȉ��ʂ��v������Ă���B���̂��߁A���ӂ�o�����̂���

�ʼn��ʂ��������Ȃ��Ă���

�\���͂�����̂́A�傫���Ȃ�l�ɍ�p���Ă���Ƃ͍l�����Ȃ��B���̂��߂��̉��������p�ł���B

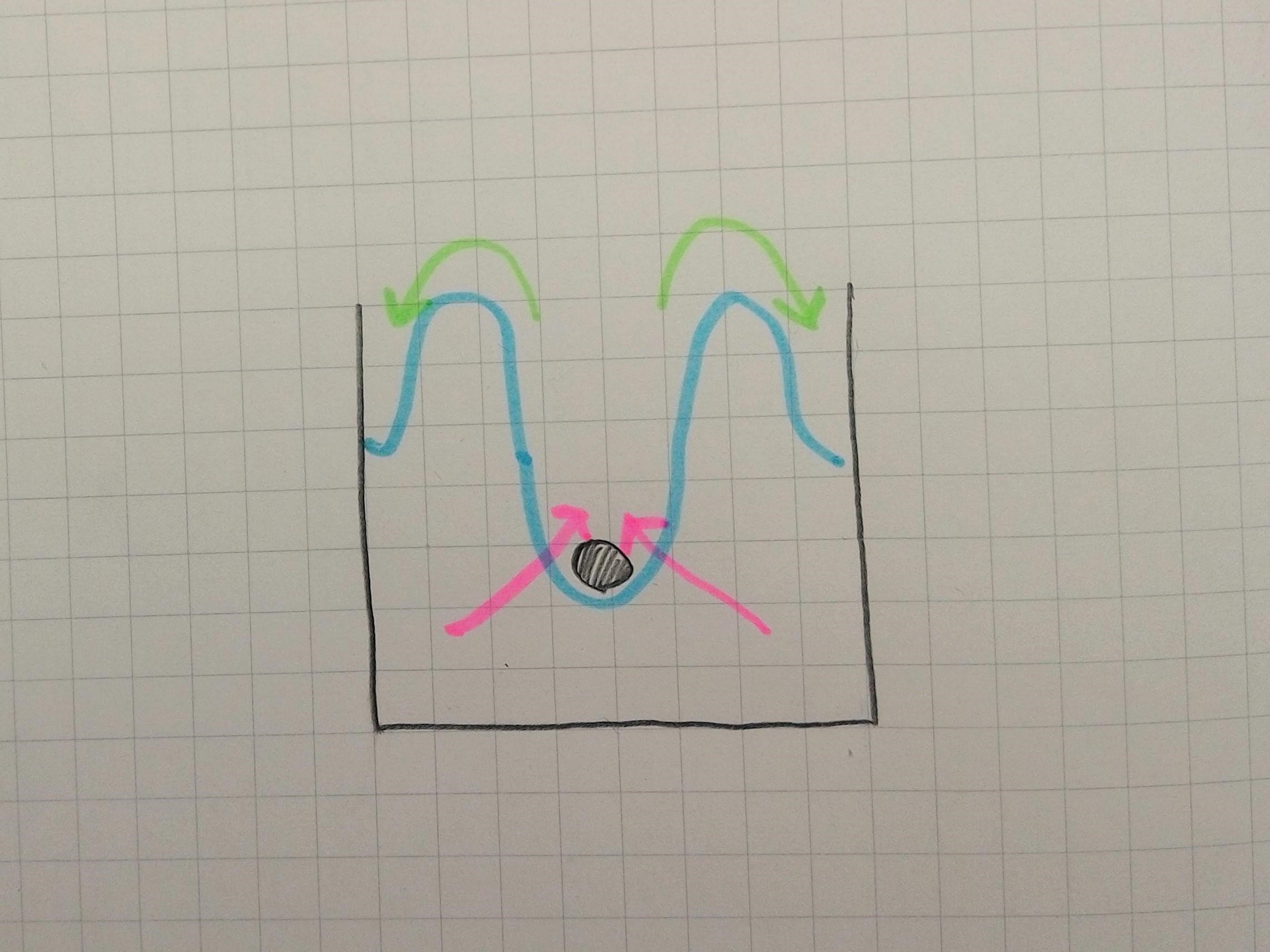

C. ����5�̌���

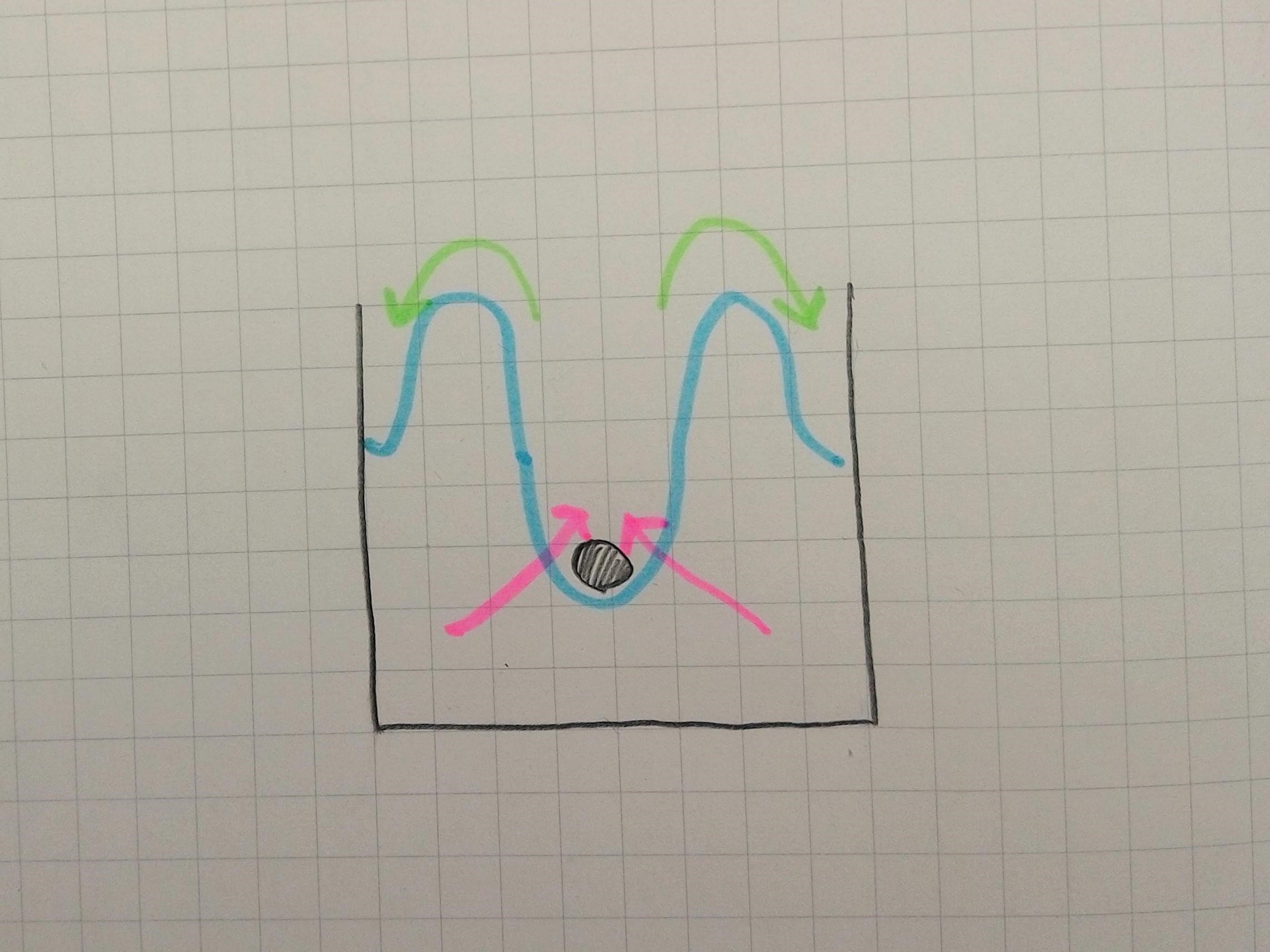

�@���̗̂��������ۂ̐��̓��������f���Ŋm�F�������̂��A�ȒP�Ȑ}�ŕ\���Ɖ��̂悤�ɂȂ�B

�i�}13�j

�@

���̂������A��������ہA�{�ߖ`���ŏq�ׂ��ʂ�A������X���[�Ŋώ@�����2�̐��̓����ɂ�艹�������邱�Ƃ�������B�܂�A���̗̂����ɂ���ċN��

�鐅�Ɛ��ʂɐ����邭�ڂ݂����ʂɉ�A����ۂɁi�����͂قړ��������ł���j�傫�ȉ�����������̂ł���B����āA�������̉��ʂ́A�����̐���

�₭�ڂ݂̑傫���A�܂�͓������̑̐ςɔ�Ⴕ�Č��܂�ƌ�����B

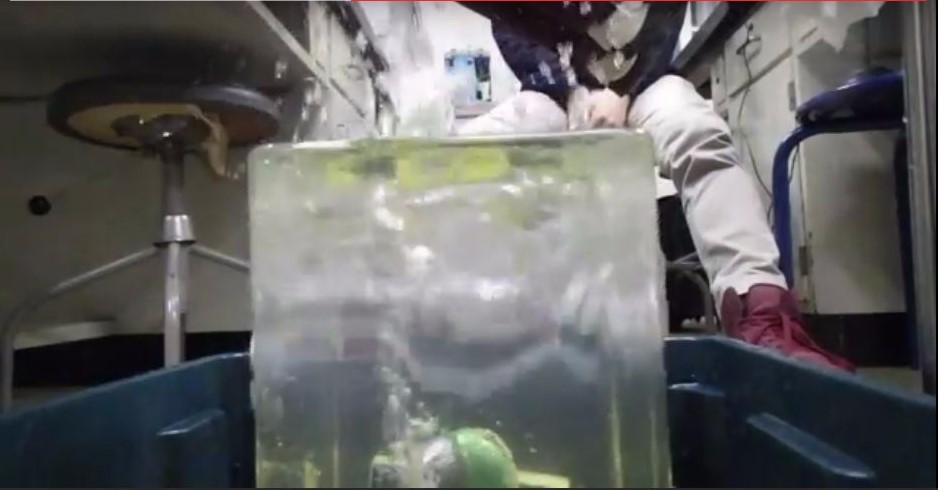

�@�}14-1��14-2�́A����2�ɂ����āA���A�y�т��ڂ݂̑傫���i���������̑̐ρj���ő�ɂȂ����u�Ԃ��Ƃ炦���摜�ł���B�Ȃ��A���������K

�V���|���̏d���͈Ⴄ���̂�IV. - 1.

��蕨�̂̏d���͉��ʂɗL�ӂȉe����^���Ȃ����Ƃ��������Ă���B�܂��A����1�́A����2�̓��A�d��59g, ����60cm�Ő��[10cm�̏ꍇ�Ɛ��[

20cm�̏ꍇ�𒊏o�������̂ł���B

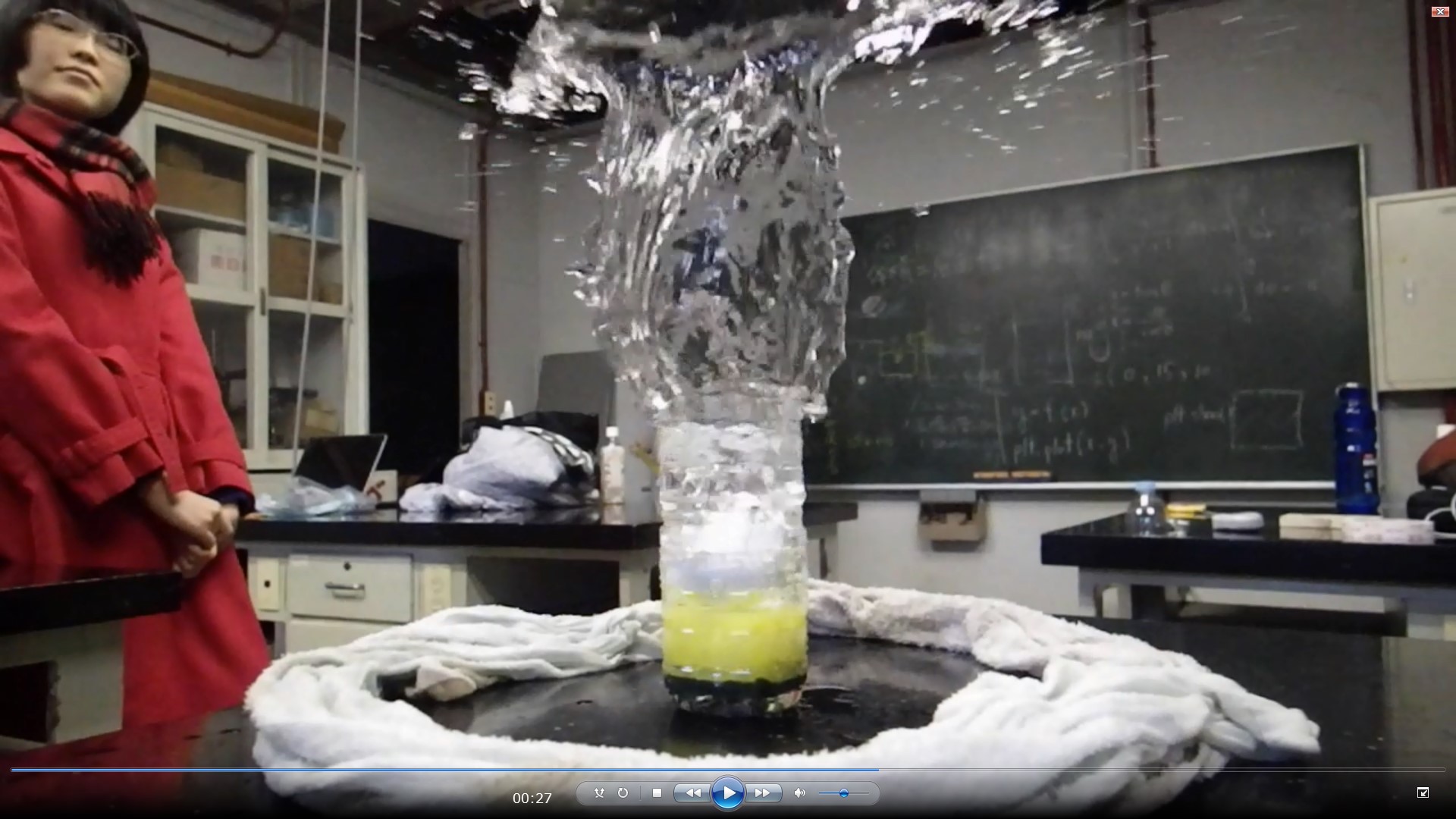

�i�}14-1: ����60cm���琅�[20cm��59g�̃K�V���|���𗎂Ƃ����摜�j

�i�}14-2: ����60cm���琅�[10cm��99g�̃K�V���|���𗎂Ƃ����摜�j

�i����1: �d��59g, ����60cm, ���[10cm / 20cm�j

movie1.mp4

�@

�����̉摜����A���[��10cm�ł���20cm�ł���A���ʏ㕔�ɏオ�鐅�̑傫���͑傫���͕ς��Ȃ����Ƃ�������B����ŁA���ڂ݂Ɋւ��Ă���

�A���[20cm�ł́A���ڂ݂̂��������ڂ܂��Ă�����̂́A���[10cm�ł́A���ڂ݂����ڂ܂�O�ɕ��̂������̒��ł��Ă��܂��Ă���A���ڂ݂̒ꂪ

�����ɍ��ꂽ�`�ɂȂ��Ă���B�䂦�ɁA���[���i��10cm�j�̎��̂ق����A�������̗ʂ����Ȃ��ƌ�����B�������₷���}���������̂��A�}15

�ł���B

contributed

to the awareness building campaigns and the fundraising activities of the WFP

in Japan.

�i�}15: �f�����ȒP�Ȑ}�ɂ������́j

���������̗ʂ̑��ΓI�召�W�Ɛ��[

| ��

�[ |

��

�̗� |

|

��

�ڂ݂̑傫�� |

|

��

�������̑��� |

| 20cm |

���� |

�{ |

�� |

�� |

�� |

| 10cm |

���� |

�{ |

�� |

�� |

�� |

�@

�ȏ���A���̂��������ɍ��o�����Ƃ��ڂ݁i���̘a�́A���������̗ʁj�ɂ�蒅�����������邱�Ƃ�������A�܂��A���[���[���Ƃ�葽���̗ʂ̐�����

�����Ƃ����������B��葽���̐��������A���傫�Ȓ������������邱�Ƃ͎����ł���B�]���āA���[���[���ƁA���̂��������ɂ�葽���̗ʂ̐�������

�Ƃ���A���傫�Ȓ�������������ƌ����邽�߁A����5�͎x�������B

�@�������A����5�̌�����A�{�����̌��E�����炩�ɂȂ����B�{�����ł́A���̂����������ۂɐ����邭�ڂ݂���ʂɂԂ���Ȃ��A�\���Ȑ��[���m�ۂ�����

�Ő��[��ς���������s�����Ƃ��ł��Ȃ������B�Ⴆ�ΐ��[50cm�A���[100cm�œ��l�̎������s���A

���ꂼ��̐��[�Œ������̍��������Ȃ���A����5�͂�苭�łɎx�������B

V. ���_

�@�{�����́u��r�ɓ������ꂽ���̉��̈Ⴂ�ŁA�r�̐[���������ł���v�Ƃ��������`�����Ȋw�I�Ɍ������B

�@�{�����́A�\���������̌��ʂ�

���A���[�ɉ����A���ɓ������镨�̂̏d���A���̂𓊉����鍂����3���������A�������̑傫���ɉe����^�����������肷�邱�Ƃ����݂��B���̌��ʁA��

���ɔ����A���̂̏d���Ⓤ�����鍂���͒������̑傫���ɉe����^���Ȃ�����A���[���������̑傫���ɋ����e�����邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B

�@���ɁA

�Ȃ����[���������̑傫���ɋ����e�����邩�͂����B�傽�钅�����́A���̂����ʂɐڂ��邱�Ƃ����A���̗̂����ɂ���ċN���鐅�A�y�ѐ��ʂɐ���

�邭�ڂ݂����ʂɉ�A���邱�Ƃɂ�萶���邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B����ɁA���[�Ɛ��̗ʂɂ͊W�����������Ȃ����̂́A���[�Ƃ��ڂ݂̑傫���ɂ͔��

�I�ȊW���������B�Ȃ��Ȃ�A���̂������ɖv������ۂɐ����邷�蔫��̂��ڂ݂́A���[20cm�ł͉����ɍs���ɂ��������Ă��ڂ܂��Ă���B����ŁA���[

10cm�ł͐��[�����邽�߁A���̂��ڂ݂����ڂ܂�ȑO�ɕ��̂������̒��ł�������ł���B����āA���[���[���Ƃ�葽���̗ʂ̐��i�����̗ʁ{

���ڂ݂̑傫���j���������߁A�傫�Ȓ������������邱�Ƃ����������B

�@�{�����̌��ʂ��u��r�ɓ������ꂽ���̉��̈Ⴂ�ŁA�r�̐[���������ł�

��v�Ƃ��������`���ɓ��Ă͂ߌ�����B�r�ɐ𓊂������Ƃ��A�����邷�蔫��̂��ڂ݂����̒ꕔ�ɂ����ď\���ɂ��ڂ܂邱�Ƃ��ł��Ȃ����x�̐��[�ł��邩�A

�\���ɂ��ڂ܂���x�̐��[�ł��邩�́A���̒��������琄�����邱�Ƃ��ł���ƌ�����B�������A���ʂ̂��ڂ݂��\���ɂ��ڂ܂�臒l�ȏ�̐��[�̍��𐄑�����

���Ƃ��ł��Ȃ��ƌ�����B

�@�{�����̌��ʂ́A�lj������̕K�v������������B�������ɐ����邭�ڂ݂����ڂ܂�̂ɏ\���Ȑ��[20cm�ȏ�̐��[��ݒ�ł��鐅���œ��l�̎������s���A

���������ς��Ȃ����Ƃ��m�F����K�v������B

�@�@�Q�l����

1 http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/bitstream/10140/1438/1/erar-v46n1p77-99.pdf

2 http://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?d=23-1-t03.pdf&dir=72

3 http://www.shizecon.net/sakuhin/47jhs_1.html#Top