茶柱の立ちやすさ

物理の世界(A) - 科学的な考え方

2016/2/19

(指導教員 岡村秀樹)

自由研究グループ10

161354, 171538, 181026, 191031, 191039, 191203, 191255, 191297, 191501, 191502, 191570

《序論 Introduction》

●目的

茶柱が立つための条件を、お湯の温度、茶柱の個体差の二つの観点から検証する。●先行研究

まず、茶柱とは、茶の製造過程において混入した、茶葉の茎の部分である。収穫した茶葉を乾燥 などの処理に掛けた際にできる中間生産物「荒茶」には茶と茎の両方が混じっているが、「煎茶」と呼ばれる最も一般的な種類の茶を作る際、「荒茶」の中の茎 はふつう選別を経て外される。外された茎を集めて作る種類のお茶もあり、これは「茎茶」と呼ばれる。また、下級茶である「番茶」はこの選別がヨリ大雑把 で、「煎茶」よりも多くの茶柱が混入している。(常楽園)また、茶柱が立つ仕組みとしてよく言われることは、一方の茎の先端が、もう一方よりも軽く、あるいは重くなること、ということである。(常楽園)

こうした先行研究をふまえた上で、実際に茶柱を立つためには、具体的にどういう条件が必要なのか、ということを実験を通し調べていくこととした。

<参考文献>

"立つ茶柱入りティーバッグ 『ふく子』." 常楽園. Web. 2016年2月18日取得. <http://jouraku.kir.jp/user/sub001.php>

予備実験 「「立つ茶柱」なる製品の利用を通して、茶柱が立つ現象を観察する実験」

《方法 Methods》

予備実験では、「立つ茶柱」とうたわれる製品(「ふく子」※)を研究対象とし、これをお湯に入れた後の両端の重さ・膨張度合いの違いや、お湯の温度による立ちやすさの違いについて、以下の手順で調査した。1.実験に用いる茶柱の諸データを計測。電子はかりを用いて質量を、マイクロメーターを用いて直径をそれぞれ記録。今回実験に用いた茶柱は片方を端が加工だれているため、直径については両端のそれぞれについて計測した。

2.計測が終わり次第、ビーカーに目的温度の、かつ150mlのお湯を用意。

3.ビーカーのお湯に茶柱を入れる。 はじめに茶柱がお湯に接した時点から30秒立ったら茶柱を取り出す。

<注意点>

・時間を測る人は、30秒を測るだけではなく、茶柱が立った瞬間の時間も記録すること。

4.取り出した茶柱の諸データを計測。マイクロメーターで直径を記録するほか、カッターを用いて茶柱を真ん中で切り分け、浮いた方の端と沈んだ方の端との質量をそれぞれ記録。

5.湯の温度を変えて1.~4.を繰り返す。本実験では70℃、50℃、20℃の三通りの温度で実験を行った。

※「ふく子」…片方の端になんらかの処理が加えられている。

顕微鏡写真:処理が加えられていない方の端

顕微鏡写真:処理が加えられている方の端

《結果 Results》

| 温度(℃) |

湯に入れる前の直径(浮いた際の上側の端/下側の端)(mm) | 湯に入れる前の質量(g) |

立つ速さ(秒) |

湯に入れた後の直径(浮いた際の上側の端/下側の端)(mm) |

湯に入れた後の質量(g)(浮いた際の上半部/下半部) |

| 70 |

1.25/ 0.31 |

0.007 |

2 |

1.25/ 0.41 |

0.002/ 0.003 |

| 50 |

1.50/ 0.25 |

0.006 |

2 |

1.40/ 0.44 |

0.002/ 0.004 |

| 20 |

1.11/ 0.40 |

0.008 |

2 |

1.41/ 0.31 |

0.002/ 0.003 |

・水浸透後の茶柱の両端の質量を比べるかぎり、(少なくとも「ふく子」の)茶柱が立つ理由は、「茶柱の加工済みのほうの端は空気を含んだままで水が浸透せず、もう一方の端には水が浸透して重くなる。ゆえに両端に重さの違いが生じて縦に立つ」と考えられる。

・浸透による質量増加、膨張の度合いは、異なる温度のお湯を用いた場合でも有意な差が見られない。

・どの温度においても茶柱は一瞬で立った。

→いずれも「ふく子」特有の現象である可能性を排除できないので、通常の茶柱を用いて再実験を行うこととした。

実験1「茎茶を用いて、温度と茶柱の立ちやすさとの関係を調べる実験」

《方法 Methods》

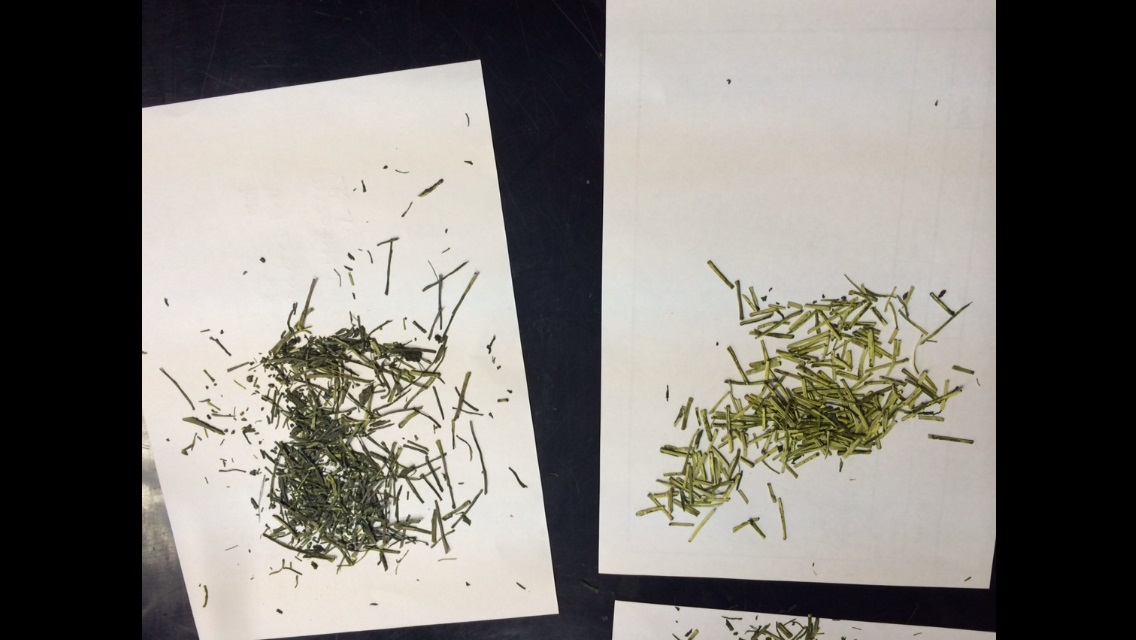

研究対象を「ふく子」から通常の茎茶に変えた上で、予備実験と同様の仕方で、温度と茶柱の立ちやすさとの関連を、以下の手順で調べる。(なお、茶柱の両端 の外見が違う「ふく子」と異なり、茶柱の両端の外見に区別がつきにくい茎茶は、お湯に入れる前後で、どちらがどちらの端であるかを識別できないため、茶柱 の一方の端ともう一方の端とで重量の変化・膨張度合いなどを調べることが困難であり、こうした観点における調査は断念した。)1.茶柱の仕分け。色が濃い平べったい茶柱と、色の薄い太い茶柱との2種類の茶柱があったため、これら二者のそれぞれ5本ずつ、合計10本を1セットとし、長さなどが無作為になるよう注意しながら6セットの茶柱を選別。

2.実験に用いる茶柱の質量を、1セットあたりの重さで6セットそれぞれ計測。

3.二班に別れ、それぞれビーカーAに担当温度の、かつ十分な量(150ml~)のお湯を調整。

4.ビーカーBに150mlのお湯を注ぎ、ここへ10本セットの茶柱を加える。加えた時点から30秒経ったら茶柱を取り出し、ティッシュの上に載せる。

5.茶柱表面の水気が取れるのを待ってから、茶柱各セットの重さを計測。

6.温度を変えて1.~5.を繰り返す。

《結果 Results》

・質量増加という点では、お湯の温度が高いほど、お湯に入れる前後における茶柱の質量の増加量は大きい。お湯の温度が高いほど、茶柱への水の浸透が早いものと思われる。・茶柱の立ちやすさという点では、(おそらく各温度10本のみの茶柱、という母数の少なさも一因であるが)立つ、立たないの結果は非常に不規則で、茶柱の立ちやすさ とお湯の温度の高さとの間にある関係については、有意な仮説を導けなかった。茶柱が立つか、立たないか、ということへの影響力の度合いとしては、お湯の温 度がもつ影響よりも茶柱の個体差がもつ影響の方が大きいということが示唆された。

本実験の有効性を高めるためには、一回の実験における茶柱の母数を増やすという手段が考えられたが、これが予算の問題と対立すしたため、茶柱が立つ要因として研究対象にする観点を、温度から個体差に移すこととした。

実験2「茎茶を用いて、茶柱の個体差と茶柱の立ちやすさとの関係を調べる実験」

《方法 Methods》

実験1で言及した通り、今回実験に用いた茎茶の中には、色が濃い平べったい茶柱と、色の薄い太い茶柱との2種類の茶柱があった。本実験では、こうした二種 類の茶柱を区別するほか、長さについても区別を行い、茶柱の個体差を4つの類型に落とし込むこととする。これら4類型のそれぞれについて、以下の手順で茶 柱の立ちやすさを調べ、比較する。

1.茶柱の選別。茶柱10本を1セットとし、種類と長さ(※[長い]の類型の茶柱には7mm前後、[短い]の類型の茶柱には14mm前後の茶柱をそれぞ れ選別した。)との二つの観点から[緑+長い],[緑+短い],[黄緑+長い],[黄緑+短い]の四類型をそれぞれ3セット用意。

2.80℃に統一したお湯150mlの入ったビーカーを4本用意し、それぞれに相異なる類型の茶柱を1セット入れ、3分間の経過を観察する。3分間の中 で茶柱が何本立ったかを時間付きで記録。なお、ここでの「茶柱が立つ」の定義は、茶柱はほぼ垂直な状態で水中を静止するという現象が観察できた場合を指 す。

3.2.を累計3回繰り返す。

《結果 Results》

| [緑、長い] |

[緑、短い] |

[黄緑、長い] |

[黄緑、短い] |

|

| 茶柱が立つ現象を観測できた累計回数 |

2 |

0 |

3 |

2 |

・短い茶柱よりも、長い茶柱のほうが立ちやすい。

・緑の茶柱よりも、黄緑の茶柱のほうが立ちやすい。

《議論 Discussion》

茶柱の種類による違いや、茶柱の長さによる違いが、茶柱の立ちやすさに影響することが分かった。なぜこうした対応関係が見られるのかを以下で考察する。まず、実験1および実験2で用いた茎茶には、色が濃い平べったい茶柱と、色の薄い太い茶柱との、峻別の容易な2種類が見られたが、こうした種類の違いが どうしてみられるのかを考察したい。茶メーカー各社のウェブページによると、茎茶は「茎」および「葉柄」が原料である、と述べられている。しかし、茎茶の 製造方法についても調べて見ると、茎茶の中にも葉の部分が混入していることが推定できる。この製造方法というのは以下のような方式である…「『荒茶』から 『煎茶』と『茎茶』を選り分ける際には、『色彩選別機』とよばれる機械で黄緑のものを空気で吹き飛ばすことでこれを行っている。」実際に色彩選別機が稼働 している動画を参照すると、この際の風圧が強く、明らかに、一部の緑の茶葉が茎の部分と一緒に吹き飛ばされていた。このことから、茎茶に含まれる2種類の 茶のうち、緑のものは葉であり、黄緑のものが茎である、ということを推測する。これに従う場合、本研究ではじめに示した通り、茶柱の定義は茶の茎であるの で、緑の方は厳密には茶柱では無いと言える。

このことから言えるのは、緑の茎茶=葉はいわゆる茶柱とは異なるものであり、黄緑の茎茶=茎こそが茶柱と呼ばれるものであるということである。そして、 [緑+長い]という類型の茎茶は「立った」ため、荒茶から選り分けられてしまったあとに茎茶と一緒に商品化されるような棒状の茶葉は、茶柱と同様に「立 ち」うるものの、「茶葉が立つ」という言い方が一般的にされてこなかったように、茶柱ほど「立ち」やすいわけではないようだ。葉と茎とでは植物における役 割が違うため、その組織も異なる。この組織の違いが、「立つ」という観点において、何らかの有意な違いを生み出していることが示唆される。

次に、長い茶柱が立ちやすい理由について考察する。上に述べたように、茎茶の原料は「茎」ならびに「葉柄」である、とされている。「葉柄」とは、根から 「茎」を通って葉の先の「葉脈」まで張り巡らされている維管束のうち、茎から枝分かれして葉まで繋がっている部分の呼称である。「葉柄」は、維管束が通っ ているという点では、自身と地続きな組織であるところの「茎」や「葉脈」と共通しているが、やはり部位として区別され、また役割も違う以上は、細さをはじ めとする構造や、細胞の組織などが多少異なるはずである。

こうした事情をふまえると、長い茶柱というのは、長ければ長いほど、自身の内部に異なる組織を持ちやすいということが示唆される。(すなわち、例えば、あ る茶柱が、おもに「葉柄」の組織でできているものの、一方の端は「茎」に近い組織を持ち、もう一方の端は「葉脈」に近い組織を持っている、というようなこ とがありうるということ。)

部位の違いによる組織の違いが何らかの形で茶柱の立ちやすさに関連するという、上述の「茶柱の『種類』」の議論における仮説をここにも適用するならば、こ うした「異なる組織を自身の中に含みうる確率」という観点で、長い茶柱が短い茶柱よりも「立ち」やすいという実験結果は説明できるように思われる。

《結論 Conclusion》

以上を踏まえ、今回の我々の実験から、茶柱は長い方が立ちやすい、また、緑の「茶柱」(※)よりも、黄緑の茶柱の方が立ちやすい、という二つの条件が得られた。(※…議論部で示した推測が正しければ、緑の茎茶を茶柱と呼ぶのは不適切であるが、ここでは便宜的に「茶柱」と表記しておくこととする。)

ただし、長さに関しては、茶柱をより細かく、より広範なグループ分けを行って実験することで、単純に茶柱が長ければそのぶんだけ茶柱が立ちやすくなるのか どうか、またそうでない場合、どれくらいの長さの茶柱が「立つ茶柱」として最適なのか、という二点の検証を行うことが必要であるように思われる。

また、緑の茎茶、黄緑の茎茶の正体についても推測にとどまっているため、更なる調査を行ってこれを突き止め、実際に組織の違いなどを比べていくことが、茶柱の立ちやすさの違いを生じる要因への更なる接近に繋がること思われる。

いずれにせよ、茶柱が立つメカニズムそのものに対しては、「ふく子」の茶柱の場合を除き、とうとう本研究ではメスを入れることができなかった。後継研究に期待したい。