国 際基督教大学

GEN011 N1:物理の世界(A)-科学的な考え方

2014 年11月20日

岡 村秀樹先生

濡 れた紙の戻し方

171303村 岡美和

171364岡 本秋羽

171366岡 村英恵

171419関 雄介

171522筒 井勇樹

171554矢 嶌桃子

161508富 永莉咲

151433新 堂初海

141758齋 藤奈緒美

今 回の自由研究の概要

日 常的に使用している「紙」、特にノートを中心に、水に濡れてしまった場合を想定しどういった方法を使えば元の状態に戻せるのかという点に重点を置いて実験 した。そして、得られた結果から今回の実験においてもっとも有効な方法を選定し、紙が濡れた時の挙動を他の資料との関連を参考にした上で明らかにしてい く。重要な点は太 字に している。

目 次

A.実 験の目的

B.今 回の実験対象

C.先 行研究

1. 予 備知識

& nbsp; 2. 俗 説&前 例

D. 実験

1. 先行実験と結果

2.先 行実験と調査から考えられる仮説

3. 実験2~5と結果

4.実験を踏まえたうえでの考察

E.今後の展望

は じめに

A.実 験の目的

「紙」 はわれわれの生活にはなくてはならないものだ。情報社会が進み、電子書籍やビッグデータが急速に増加する中でも、紙の重要度、使用量は減少せず、横ばい状 態である。(紙の博物館 2011)紙には、電子データなどのメディアとは違う大きなメリットを持っていることがわかる。一方で紙にも大きなデメリットが 存在する。水分に非常に弱い点だ。紙は濡れるとしわしわになって乾燥する。特に淵がよれよれに波打ってしまい、頁をめくることさえ困難になってしまう場合 もある。現在は古文書などの復元技術が発展しており、水没した書物も、フリーズドライ法を用いることでかなり復元することができる。しかし、フリーズドラ イ法は、真空にするなど、家庭の道具でできるという範囲を越えているため、使われる場合が限定される。そこで、身 近にできるフリーズドライ法の代替になる方法を探すのが今回の実験の目的である。 なお、後述するが、今回対象とした紙は手帳サイズのノートとほぼ同じサイズのコピー用紙である。

B.今 回の実験対象

紙 の定義は、JIS機 構の文面によると

「自 然繊維その他の繊維を膠着させて製造したもの。なお広義には、素材として合成高分子物質を用いて製造した合成紙の他、繊維状無機材料を配合した紙をも含 む」

と なされている通り、ビニールやセロハン、VHSな どのテープ部分、ガラス繊維でできたヘルメット等も広義の意味では、紙である。また、植物繊維の紙といっても多様であり、大きく大別しても、和紙と洋紙が 存在する。実際に和紙と洋紙では成分の違い、繊維の長さなどの違い、繊維の方向の有無がみられる。このように紙は多種多様であるが、このような濡れてしわ しわになるという現象が起こるのは、植物繊維で主に起こるもの(理 由は後述)な ので、今回は植物繊維由来のものを基本とする[i]。また和紙は洋紙に比べて水に対する抵抗力があり、成分に違いはあるというものの、どちらも同じく水素 結合で結ばれている植物繊維であるため、二種類の洋紙(パルプ紙)をおもな実験材料とした。よって、以下の文でいう紙は基本的にパルプ紙や洋紙であること を了承していただきたい。

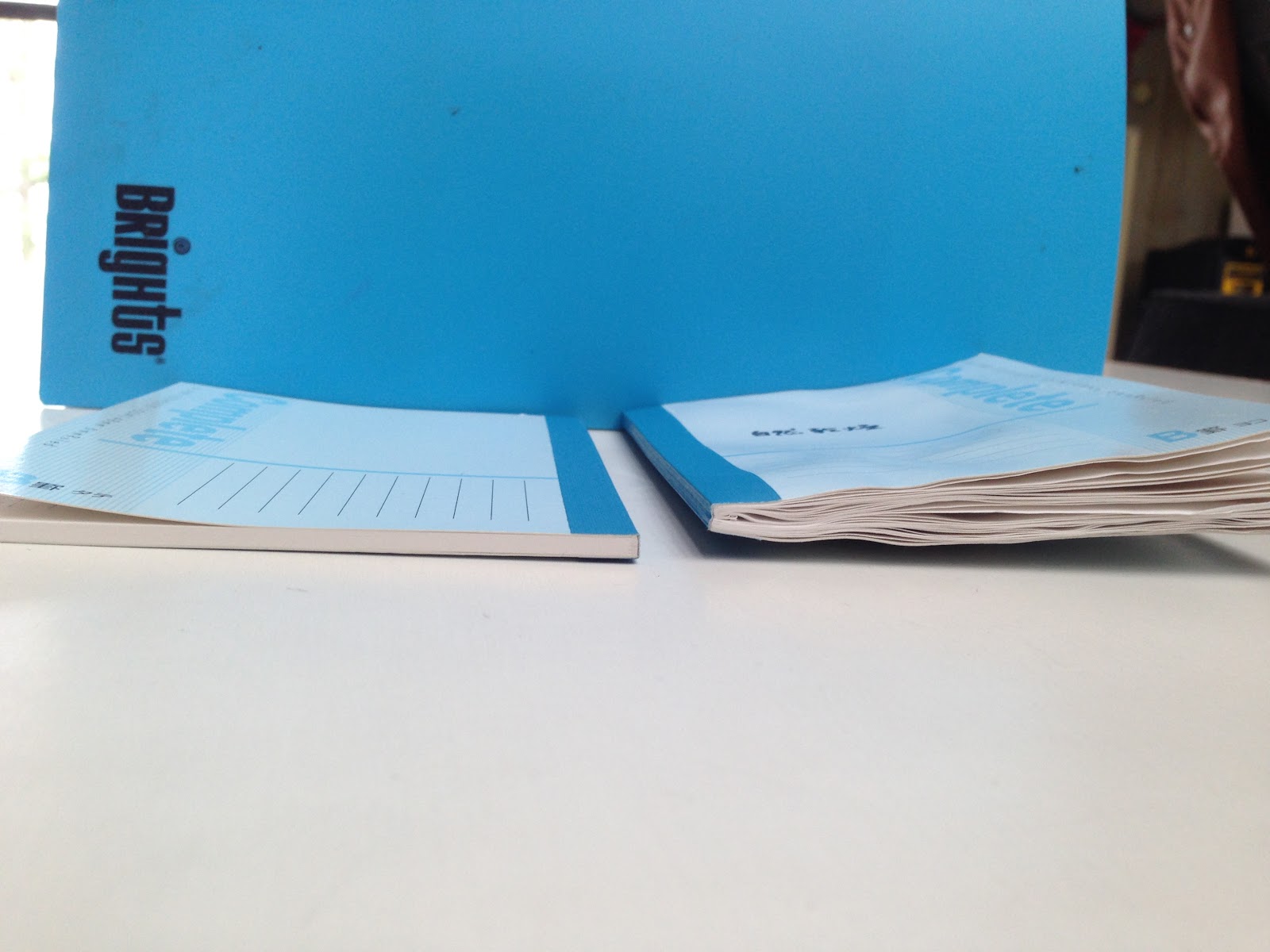

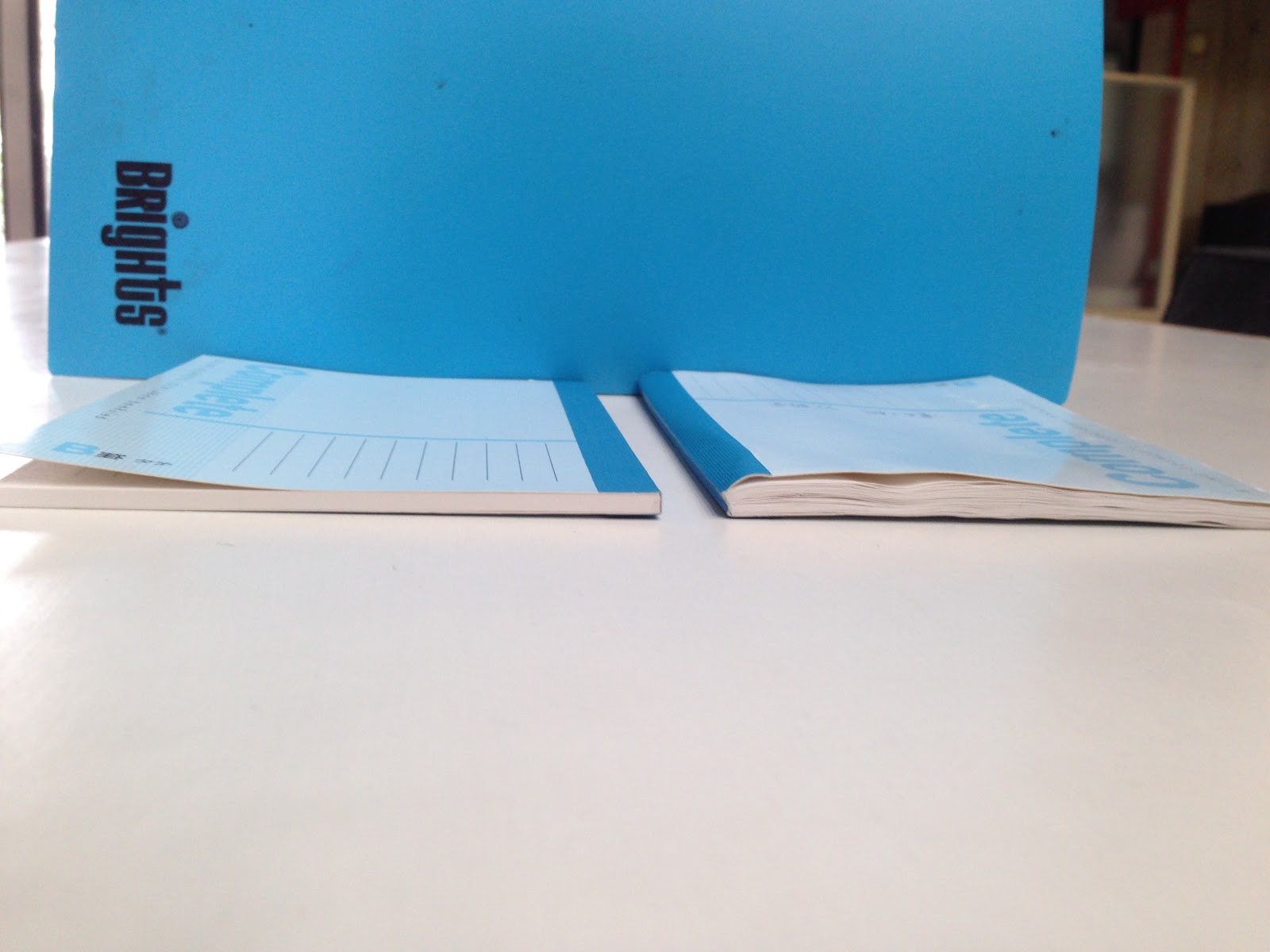

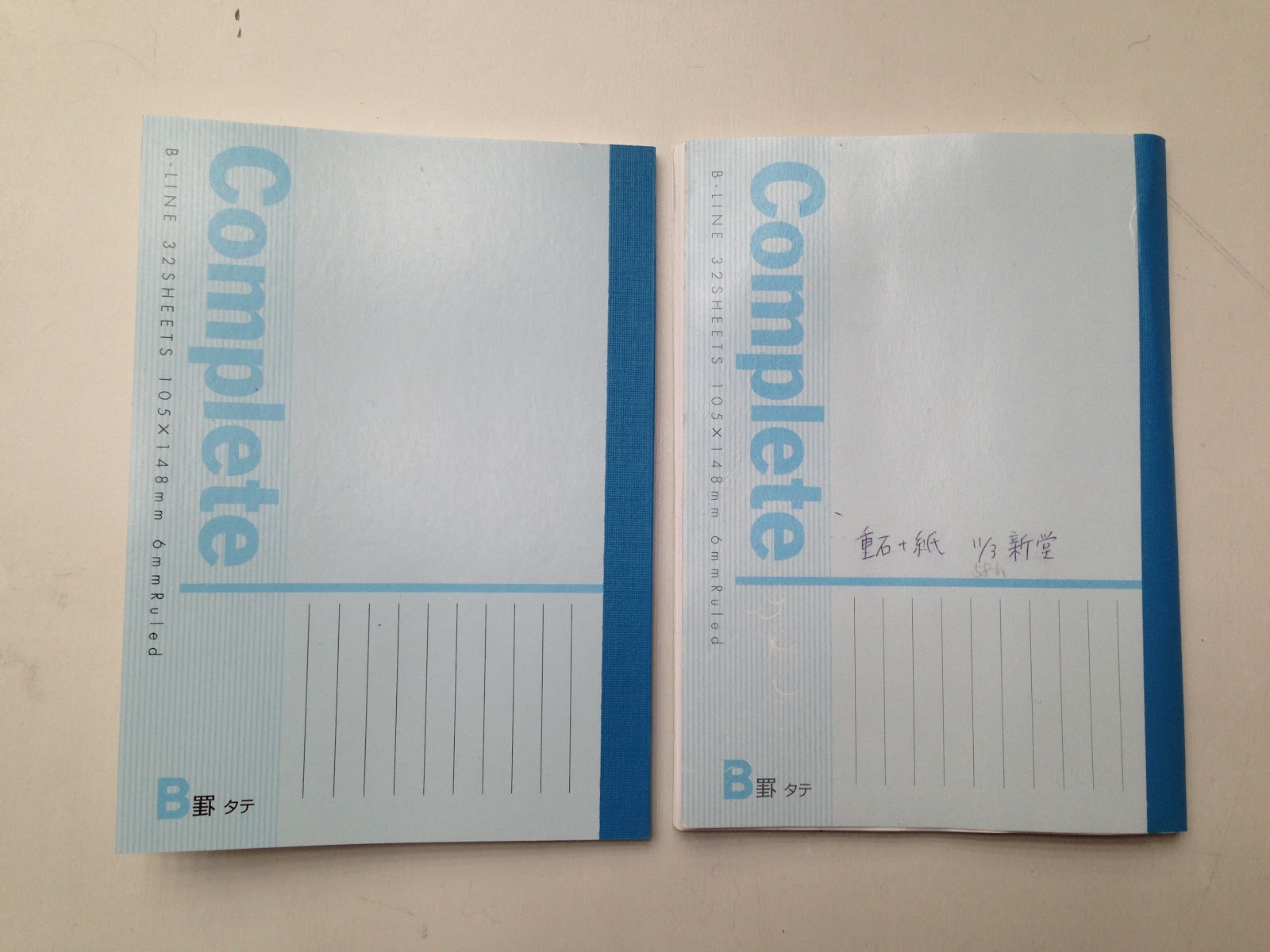

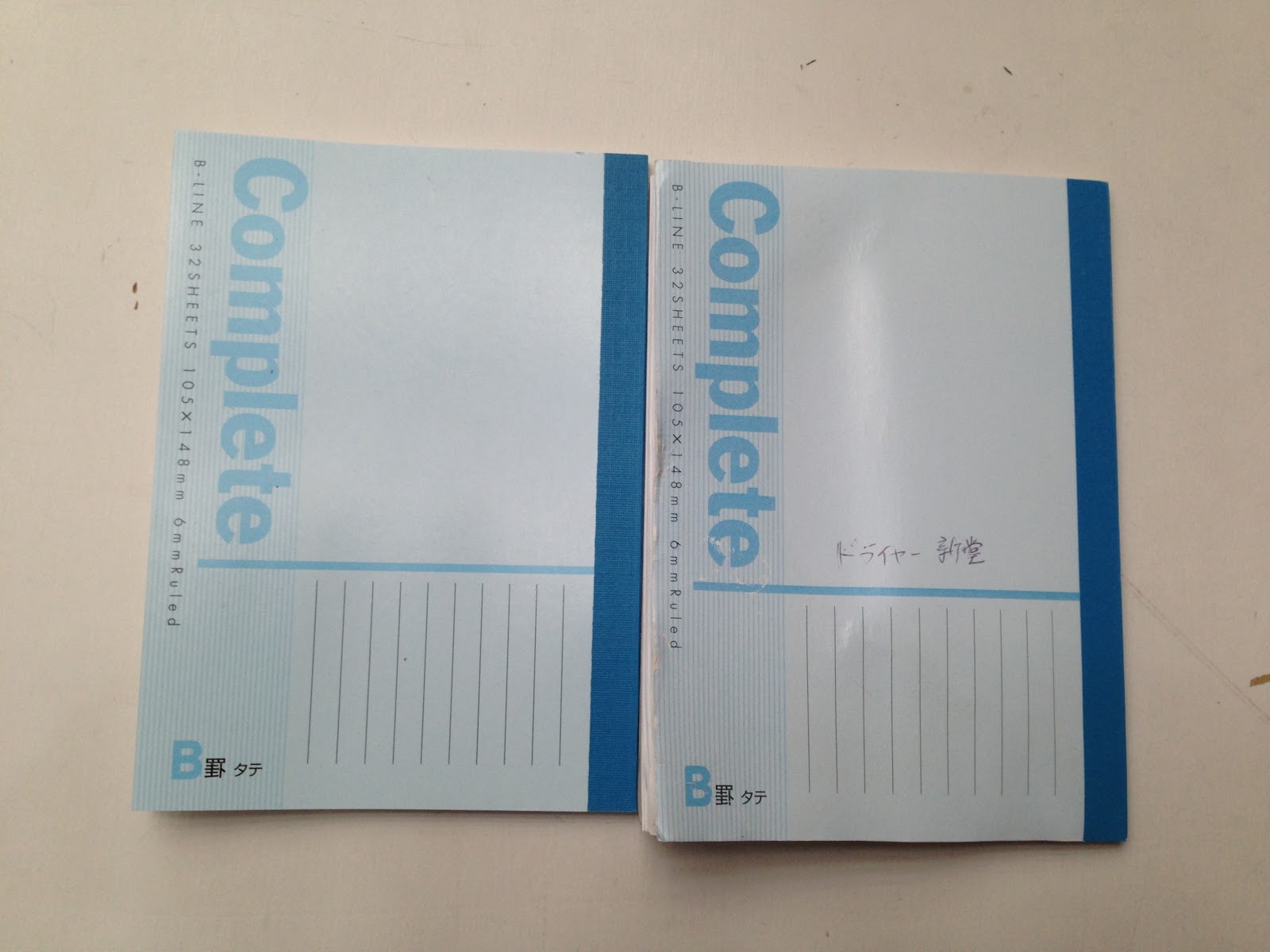

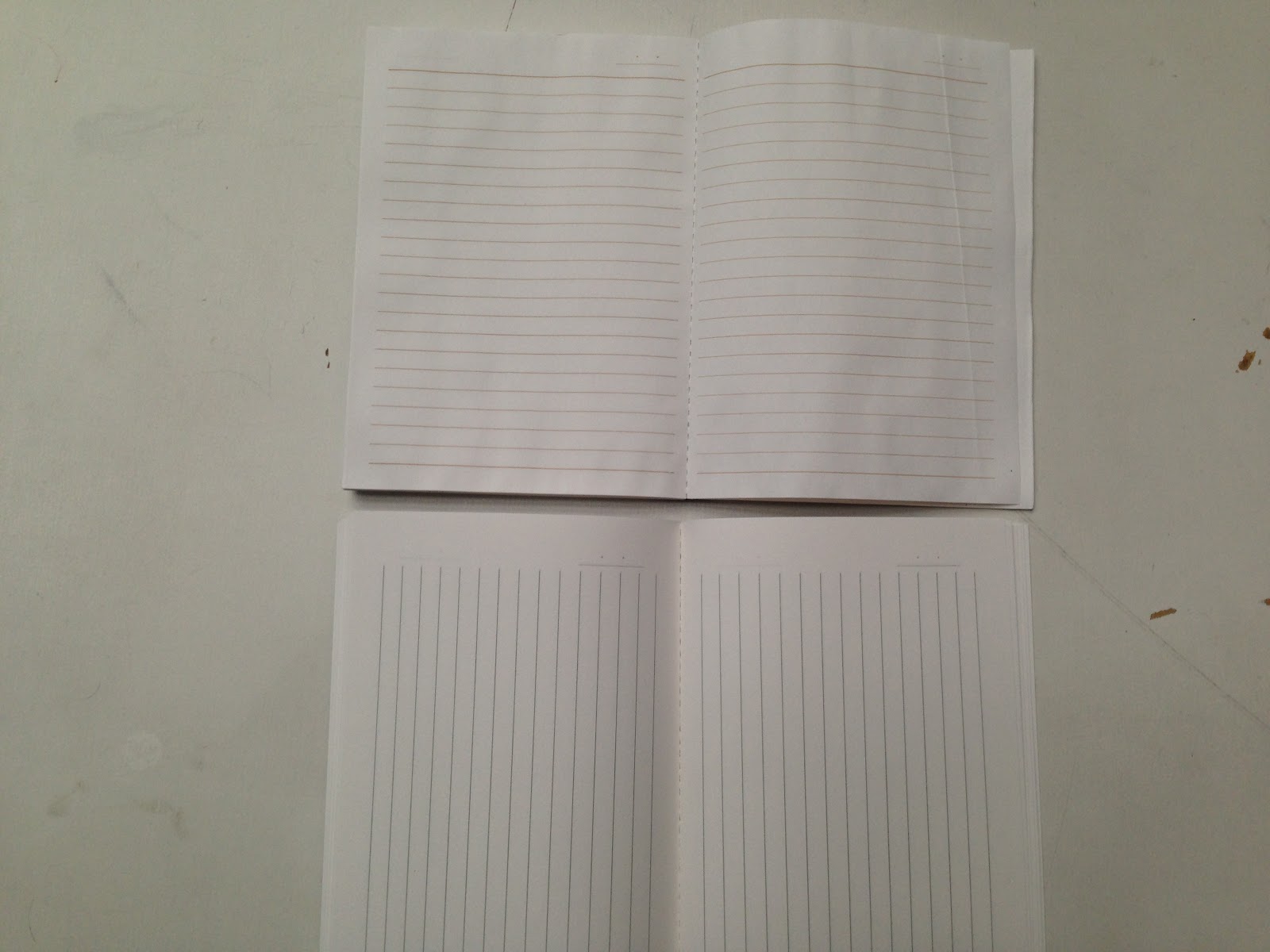

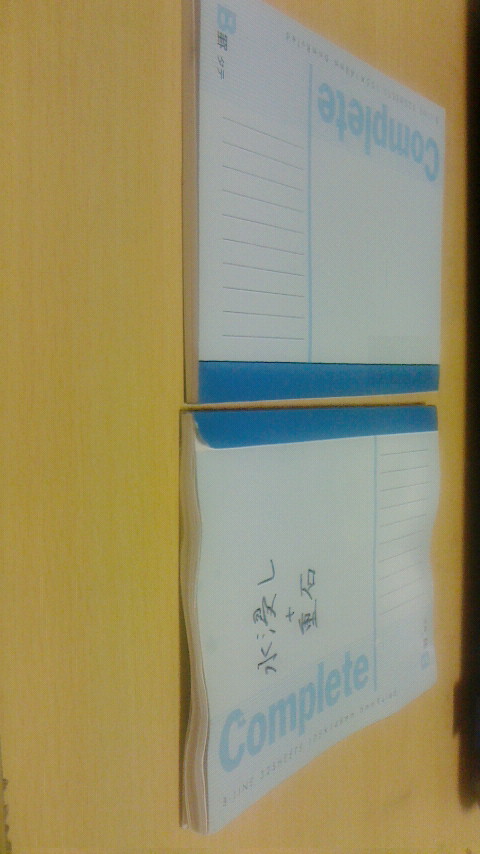

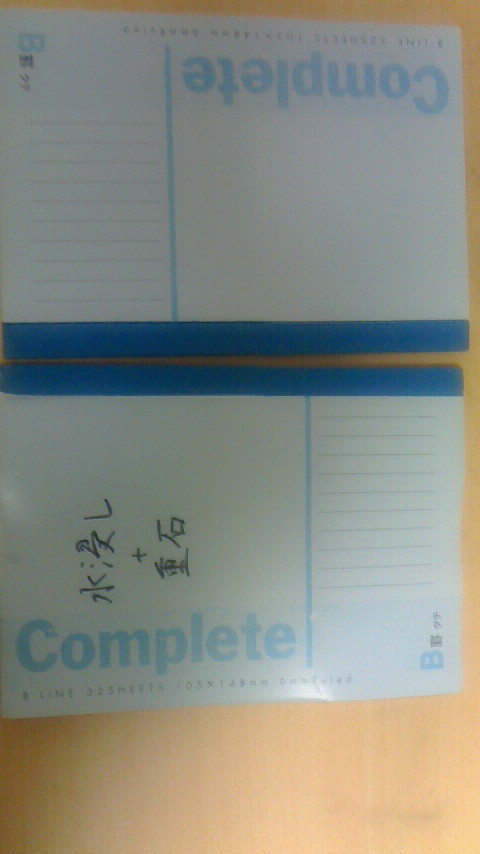

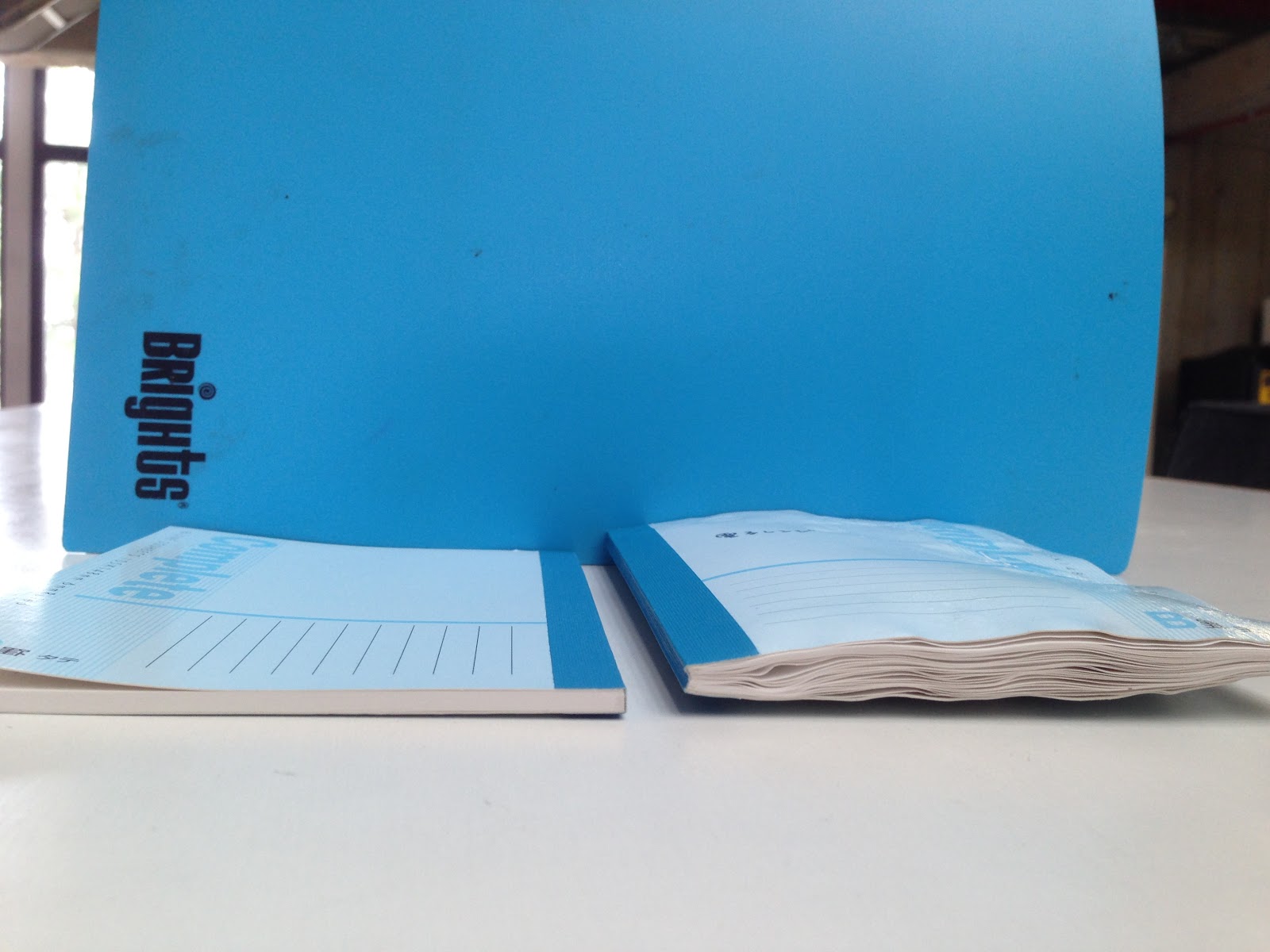

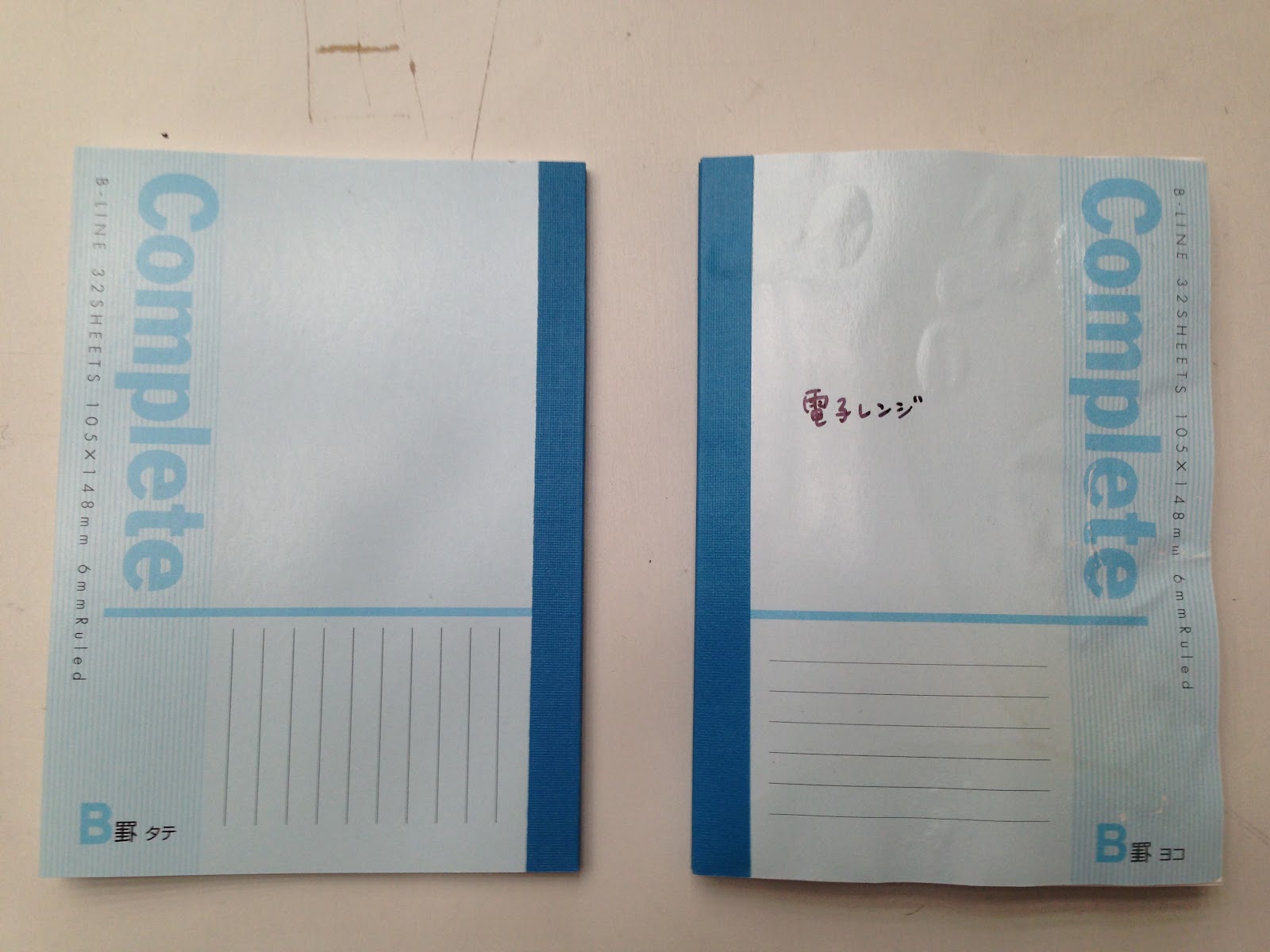

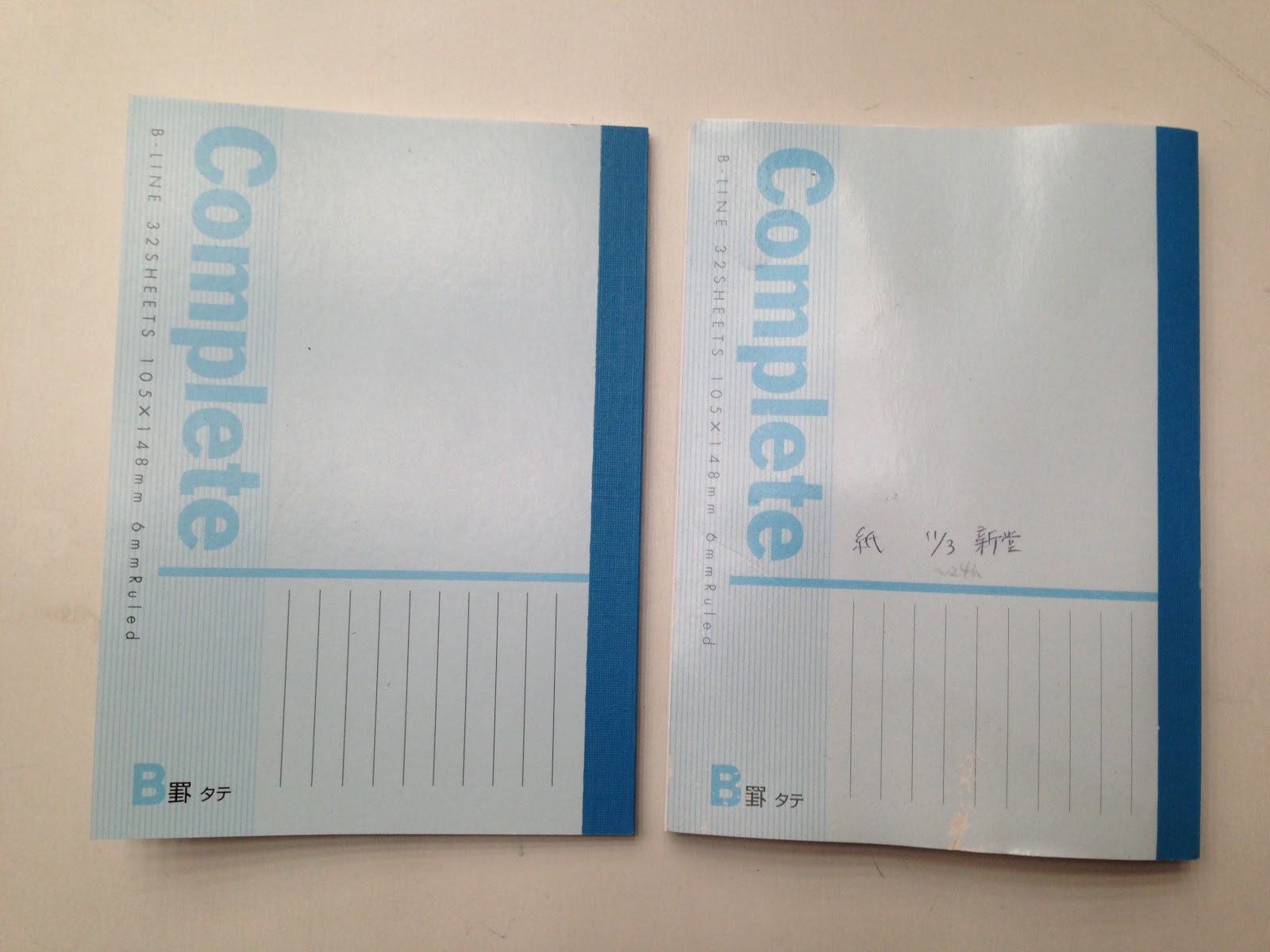

今 回は、一番利用頻度が高く、濡らしてしまうと困る場合がある、ノートとコピー用紙を試験材料として採用した。[ii] ノートはDAISO complete 105mm× 148mm、コ ピー用紙は、大学のコメントシートを利用していることを先に宣言しておく。

C.先 行研究

1. 予 備知識

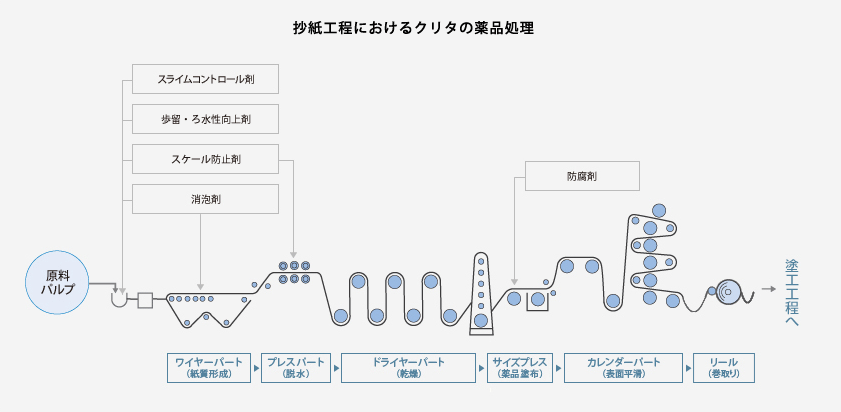

a.紙 の製作工程

は じめに、紙の作業工程について軽く述べる。中嶋(2001b)によると、紙を製造する際にまずチップなどの植物体から繊維を分離しパルプを造り、次に叩解 という工程を踏む。ここの工程を行うと、紙が適度に破壊され、繊維の長さが均一になると同時に、表面積が広がることによって、繊維の絡み具合や表面の滑ら かさ(地合い)、強度が決まり、叩解が進むほど強度が高まっていく。その後はパルプ配合という工程になり、配合の種類や割合により紙の質(上質紙など)が 決定される。そして抄 紙工程では、紙を抄くことにより「紙の目」と呼ばれる繊維の方向性が生まれる。そ の後乾燥されることで紙の強度がさらに増し、最後に塗装、裁断といった仕上げの工程を経て出荷される(中嶋 2001c)。

引 用元http://www.kurita.co.jp/water_master/contents07/index.html

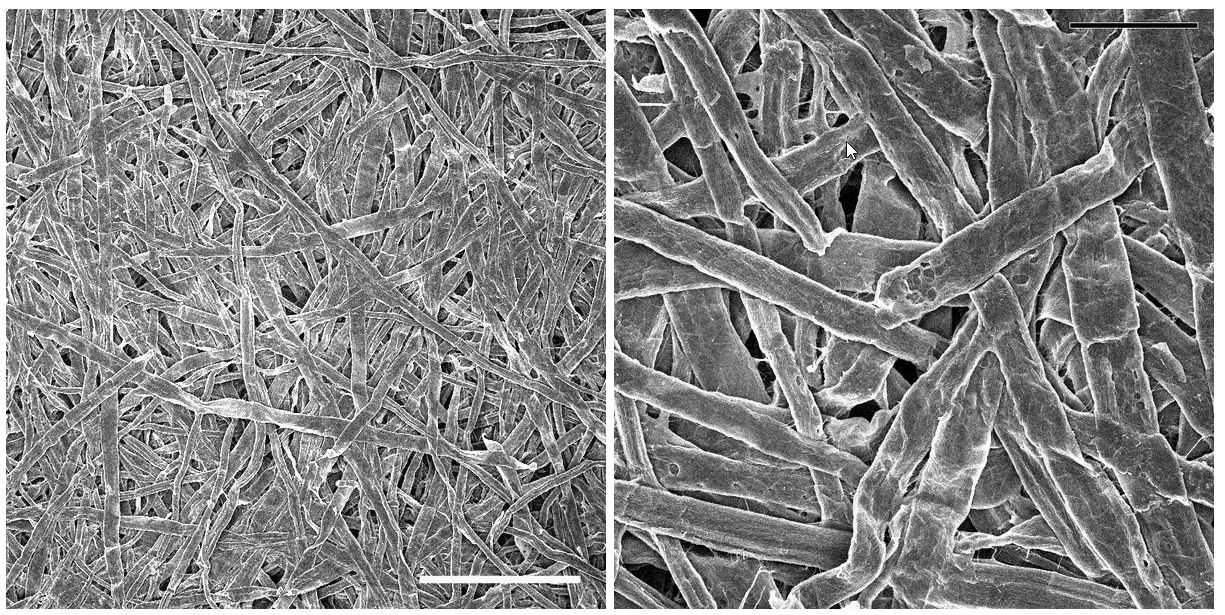

b.ノー トと紙の構造

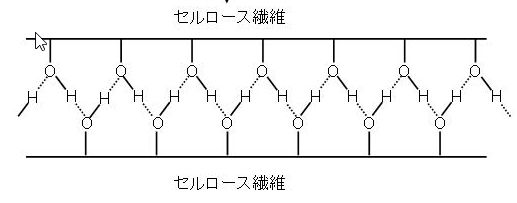

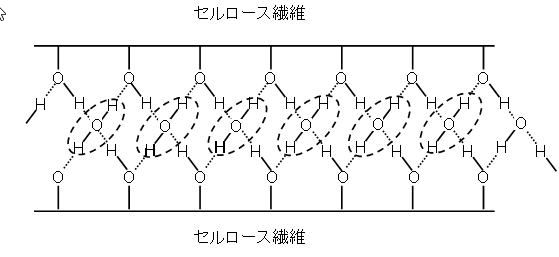

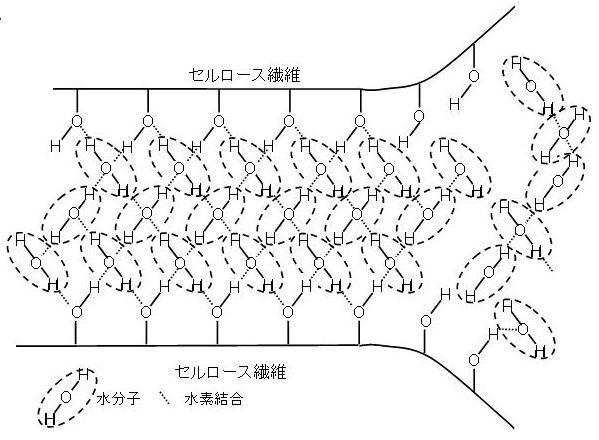

本 は、接着剤もしくは熱等によって結びついているものと、繊維との水素結合による、三つの結合によって成り立っている。ノートの場合、接着剤はノートの背表 紙部分、熱はノートの表紙部分、繊維の水素結合は紙一枚を形づける。これを膠着するという。ここでは、紙の繊維の膠着力について詳しく述べる。紙はセル ロースが水素結合することによって形を保っている。(2007 紙 の博物館 43頁)

(上 の写真の引用元はhttps: //www.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/1-1.html)

一

方の水分子自体も水素結合しやすく、セルロース中の水酸基とも結びつきやすいため(水和)、紙は親水性、吸水性を持っている(中嶋 2001a)。つま

り、紙が結合する場合と逆の工程を踏んでいると容易に考えられる。つまり、水

に濡れるということは、このセルロース繊維の結合の間に入り込み、水が代わりに繊維同士の橋渡しをするように結合しなおすことである。

更 に時間がたつとその幅も広がりを見せるようになり、仲立ちする水分子の幅もより広がりを見せてくる。つまり、時間がたつにつれ強度やこわさが落ちていく。

引 用元 http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/food/kobayasi/paperstructure.html

そ して、乾 くときには、再び繊維同士が結合しなおすのだが、このとき、繊維同士のつながりはほどけているため元の通りには乾かない。

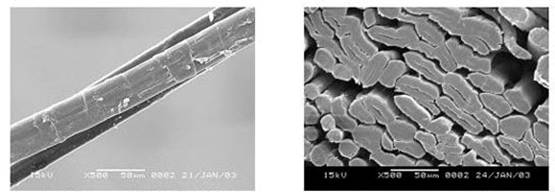

ま た、紙の繊維の構造は元は筒状のものである。叩解という過程で繊維はある方向からつぶされているために断面はジェリービーンズ状、もしくは米粒状になって いる。中嶋(2001a)によると、絡み合った繊維の層には隙間がある「多孔質構造」で、親水性により水を吸収して膨張し、柔軟性を持つようになる。また 厚さ方向に空気が出入りできる通気性を持っている。

下 図はその断面図である。

引 用元http://www.chinayarn.com/xianwei/shwz/wz-j_clip_image002.jpg

http://www.citytoyota-kankou-jp.org/spot/154/

最 後に和紙と洋紙との違いについて軽く説明する。

作 業工程からわかるようにパルプ紙や洋紙は、作業工程がベルトコンベアーに依存しているため、繊維の方向が決まっている。しかし、 和紙の場合は大きな板で乾かすため、縦横に差異は見られなく、紙の目が存在しない。ま た作業工程は手作業による部分が多くあり、紙質が常に一定というわけではなく、職人によってむらの具合が大きく変化する。

2. 俗 説&前 例

a.服 などの衣服繊維を伸ばす際はアイロンで乾かす。そ の日の新聞にアイロン掛けすることがイギリスの貴族の館に奉職する執事の仕事のひとつであったということが、日系英国人カズオ・イシグロ原作の「日の名残 り」という映画の中で描かれていることからも、同 様の事を紙でもできるのではないかという考えが生まれた。焦げ付き防止のため、低温から様子を見ながら行う。(「大 切な書類がシワに! 知っておきたい用紙のシワを治す方法」http: //matome.naver.jp/odai/2139155506846853001)(多治見市図書館の郷土資料室「ただいま作業中」 http: //www.lib.tajimi.gifu.jp/kyodosiryositu/kyodosiryo.htm)

b.紙 をはさんで重石を乗せる。これは、主に図書館のホームページ等で記載されて いたり、コピー用紙などをはさむことでページ同士が膠着してしまうことを防ぐようにしたうえで、重石を載せ、適度に紙を交換しながら乾かすという方法だ。(2012 「本 が濡れてしまったら」) この方法は、国立図書館でも採用されている方法である。

c.紙 を冷凍庫に入れる。

こ れは、フリーズドライを模した方法である。ただし、真空状態にしない点でフリーズドライ法とは大きく異なる。発案者のPearce, Kilgour によると、冷凍させるだけでも乾燥するため、実際に真空にすることがなくてもきれいな状態で乾燥させることが出来るとのこと。しかし三井の 実験では、濡らした本をジップロックに入れてから冷凍庫に水平に入れておいたところ、水分が抜けずに浸みた状態で凍ってしまい、本が開かなかったようだ。 (米Lifehacker読者のPearce, Kilgourの発案をもとに紙を冷凍庫に入れて乾かす方法を検証した三井による実験http://www.reform- sha.com/blog/449.html)

d.霧 吹きで吹き付ける

こ れは、乾いたものに敢えて水を吹き付けることによってしわをとる方法である。これは、和紙などでよく行われる方法で、障子を貼ったあとや、書を書いた後の 半紙をピンとさせるために用いる。洋紙を用いた水彩画だと水うち(水はり)に使われる。ただし、水彩画の場合ははじめに濡らしてから打ち付けて乾くのを待 つ。障子とは順序が若干異なっている。これは、洋紙と和紙との違いを示唆するものだと考えられる。実際、中嶋によると、縦方向には伸びないで、横方向に伸 びたようだ。(王子製紙株式会社勤務経験のある中嶋隆吉によるHP「紙への道」http://homepage2.nifty.com/t- nakajima/column99.html)

そ して、上の二つは、製紙工程の処理の一部を再び行って遣ることによって、復元ができると

考

えていることがわかる。

そ こで、以下のことに注意を払って先行実験を行った。

・a, bが実際に有効であるかどうかというが大まかにわかること。

・ 先行実験の後にc,dの追試が適切に行えるような情報を収集すること。

・ 紙にできるしわの原因がわかること。

D. 実験

1. 先 行実験と結果

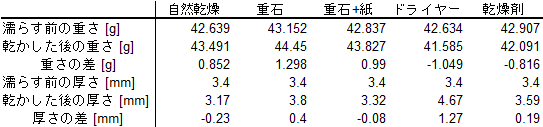

先 行実験 多 様な乾かし方を実践

目 的 乾かす方法の中でももっとも、素朴でポピュラーな方法がどの程度効果があるのかを先に調べることによって今後の指針や仮説をより厳密に構築するため

環 境 気 温 21.5℃ 湿度 52.0% 1000hPa

濡 らし方 ノートを閉じたまま30秒 水に沈め、全体を浸す。浮かばないように手で押さえた。

使 用した道具 マイクログラムばかり ねじマイクロメーター 重石(いずれも大学所有)

実 験対象 ノートのみ

計

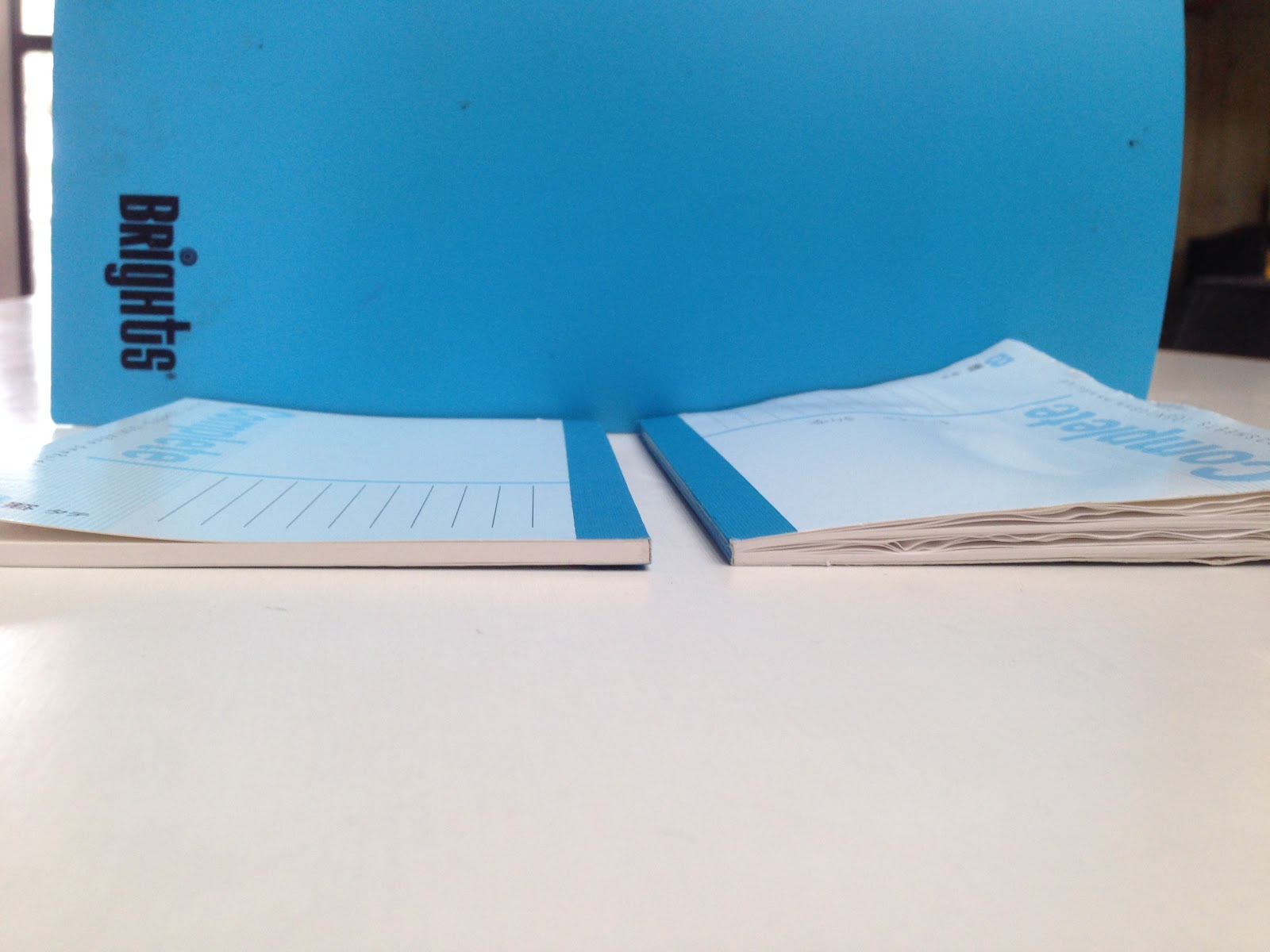

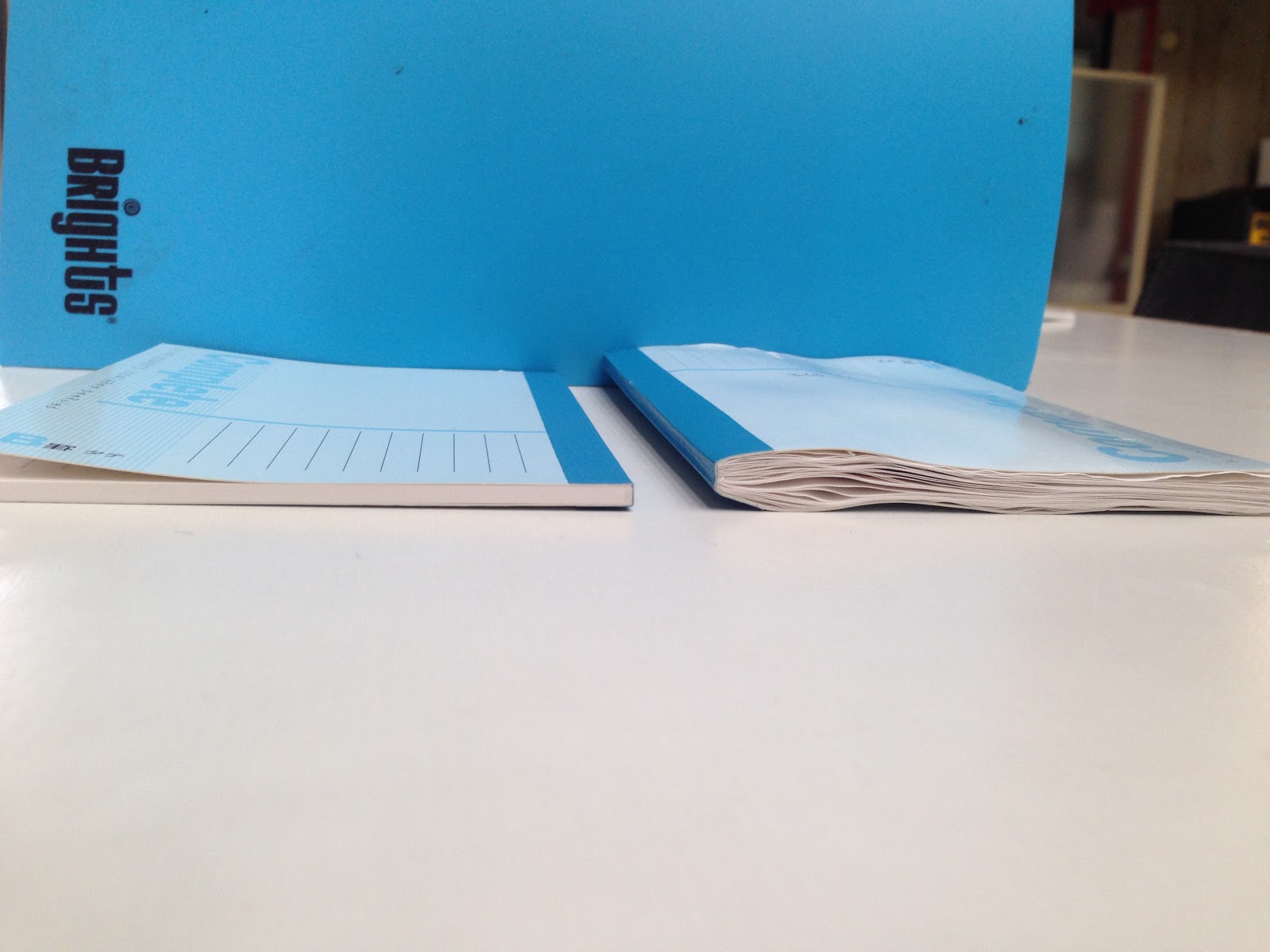

測対象 厚さ——

濡らして乾かすと、本全体の笠が増えるのは、ほぼ自明だが、繊

維事体

が

膨張しているかどうかを確かめる

重さ——乾

かすことで、何らかの成分が抜けたかどうかを調べる。

乾 かし方 共通——水 平で平らな所に横にしておいた。

自 然乾燥——他 の実験例との比較

重 石——3.207kgの 物をノートの上で載せた。

重 石+紙——重 石だけでなく、紙を挟むことによって、吸水性を増加させた。

ド ライヤー——製 紙工程を参考に出来るだけまんべんなく行う。

乾 燥剤——真 空パックの中に乾燥剤とともに入れた。

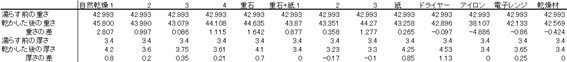

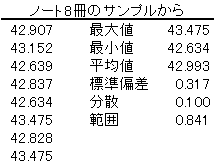

先 行実験表

濡 らした際気づいた点

・ 実際に濡らそうとしても、外縁部が濡れるばかりで予想以上に内側はなかなか濡れなかった。基 本的に水面に落とした時のような広範囲に及ぶものにはなっているが、基本的に濡れている部分と濡れていない部分が混在している状態である。こ れは紙同士の隙間があまり広くなかったためにうまく入り込まなかったためと考えられる。

・濡 らした後水から引き上げる際に、水の抵抗によってしわができたりする場合があった。

2.先 行実験と調査から考えられる仮説

紙繊維そのものの厚さの変化から、紙 の繊維も膨張、収縮といった変化をしていることがわかった。よって、ここからの実験は、厳密には元に戻すことを目的としない。先行研究、実験からも分かる ように、紙は一度濡れると元には戻らないからである。しかし、元には戻らないといっても、紙の状態を濡れる前に限りなく近い状態へと戻す方法を考察してい きたい。

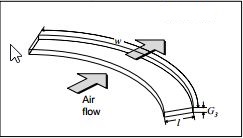

こ こで、比較に用いりたいのは、金属の熱応力による変形である。金属は温まると伸び、冷ますと縮む。熱応力とは、温められた金属が伸びようとしている力であ り、その力は非常に大きなものとなる。実際、電車のレールはその現象を避けるため、金属同士を若干離した状態で打ち付けられる。そのため、配管等が熱せら れると、金属が薄い場合、その力に耐えられず変形を起こしてしまうことがあり、時には破損へとつながる。(2007荻 原)

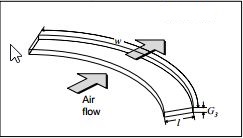

ノー トでも正に同様な現象が起こっていると推定される。水を含むと紙は水和反応を引き起こし、繊維同士の結合もゆるくなり、膨張する。さらに、曲げる力に対す る応力もそれと同時に小さくなる。(図)金属で例えるなら、あたたまって、曲がりやすくなるようなものである。本来なら、水平方向には、応力が発生しない が、ノートはテープや糊によって、一方が固定されているために、水平横方向には伸びることができない。また、縦方向も、中までは水が浸透していないため、 ノートの長さに差が出てくる。行き場を失った応力は、上方向や下方向モーメントへと変化し、こわさの弱い部分から曲がることとなる。そして、その状態で水 素結合が再びなされてしまうため、波打った状態で乾くという事態になる。根拠となるのが、ノートの横側と縦側のうねり具合の差である。縦方向には背表紙が 邪魔にならないため、伸びる自由が存在するためだ。その一方でコピー用紙や切り取った紙になると、うねりは、縦と横ではあまり大きな変化をしていないこと から、そのように推察ができる。

引 用元はhttp://www.enomae.com/lectures/2006%90%BB%8E%86%89%C8%8Aw.pdf

こ れから推察されることがある。障子に霧吹きを仕上げにする作業はこれらを考えると非常に合理的である。いったん全体をまんべんなく濡らした後乾燥させる と、乾燥時に縮むため、四方に糊付けされているため引っ張る力がうまくつりあい、均一に乾くこととなり、力が水平方向以外へ逃げなくなりしわがなくなると いう仮説が立てられるからだ。

こ れらと踏まえたうえで行わなければならない実験は以下の五つである。

・ 変形する原理が仮説のもとと一致するのかを確認すること。

・ 本の紙面の縁に出来る、独特の波打ったしわは紙が一枚の時は、出来ないのかどうか。

・ もしそうなら、それを本の場合でどのようにして、再現するのか。

・ 冷凍庫による乾燥は、適切な手順を踏めば有効なものであるか。そして、それは他の方法よりも有効なものであるか。

・ 紙の目は濡れた時に変化の差を及ぼすのか。

3. 実験2~5と 結果

実 験2

先 行実験で行った乾かし方に加え、アイロン、電子レンジ、重石を載せず、紙のみをはさんだ状態で行う実験、ずぶ濡れ+重 石も追加した。

環 境 気温 湿度 気圧 は統一していない

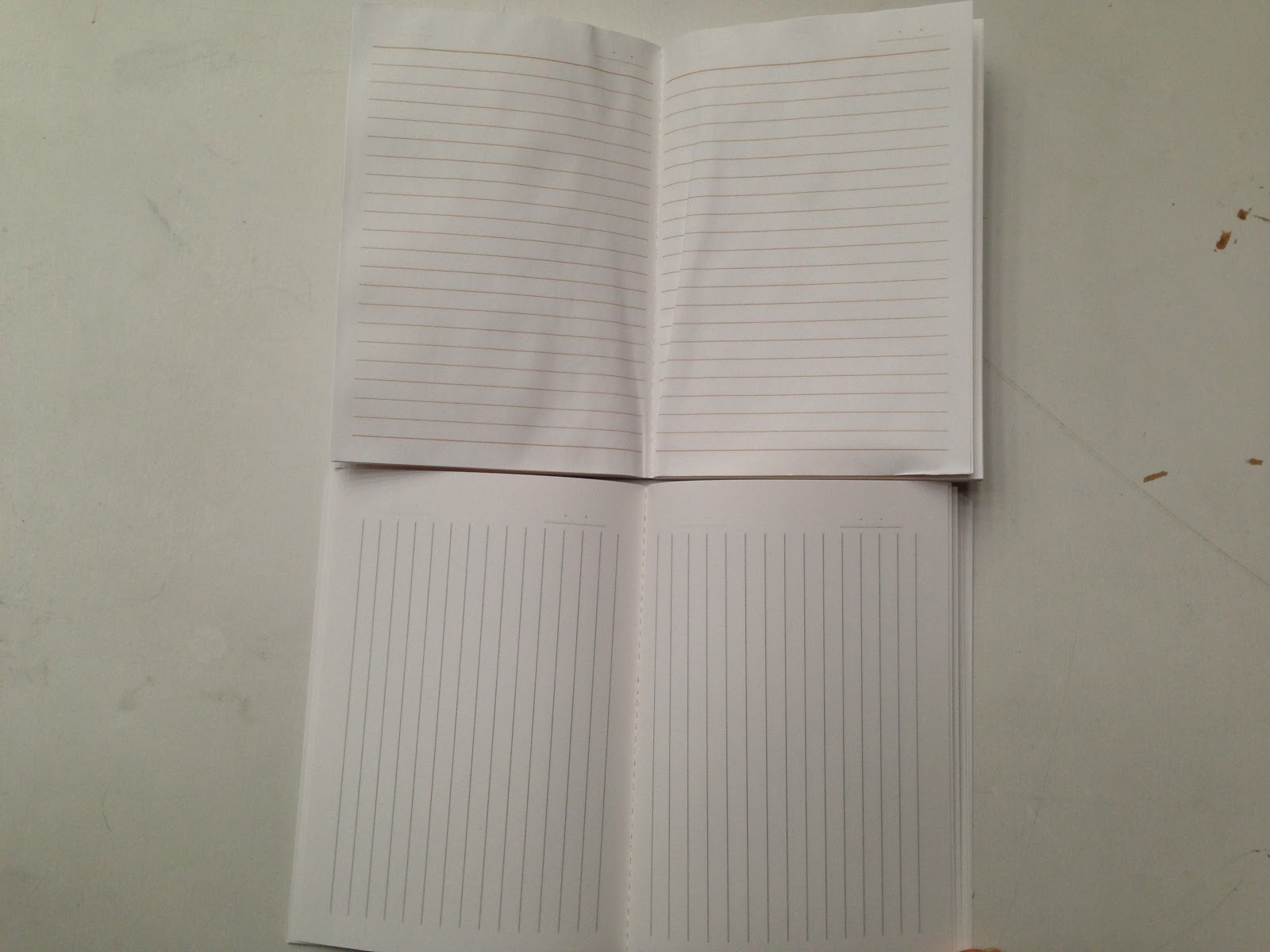

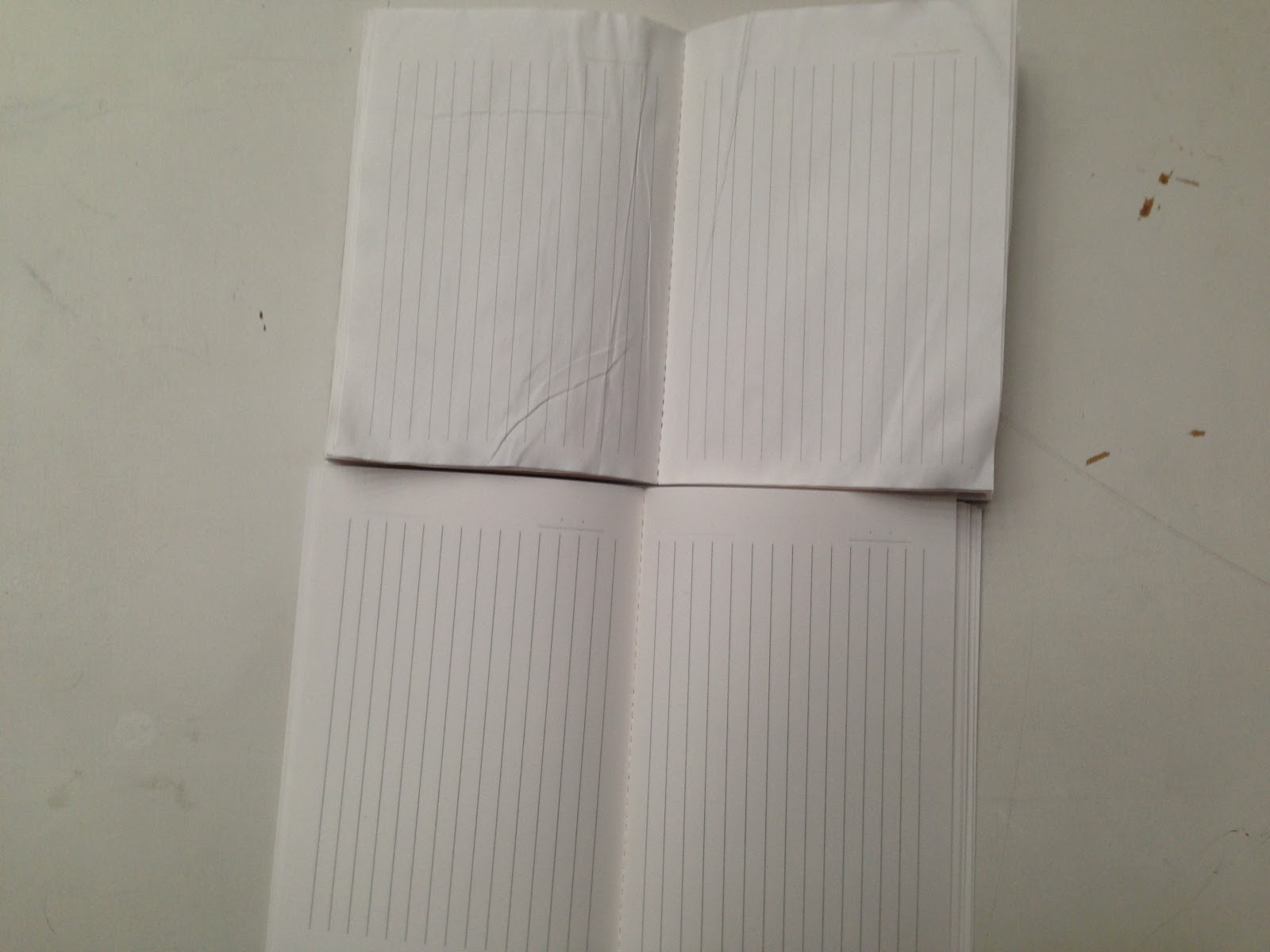

濡 らし方—— ノートの真ん中のページを開き、水に浸す。濡らす時間を3分に延長した。

共 通——水 平で平らな所に横にしておいた。

自 然乾燥——他 の実験例との比較(前に同じ)

重 石——3.207kgの 物をノートの上で載せた。(同)

重 石+紙——重 石だけでなく、紙を挟むことによって、吸水性を増加した。(同)

ド ライヤー——製 紙工程を参考に出来るだけまんべんなく行う(同)

ア イロン——100°C以 上の高温でまんべんなく乾かした

ず ぶ濡れ+重石——中 央までしっかりと濡らして重石を載せた

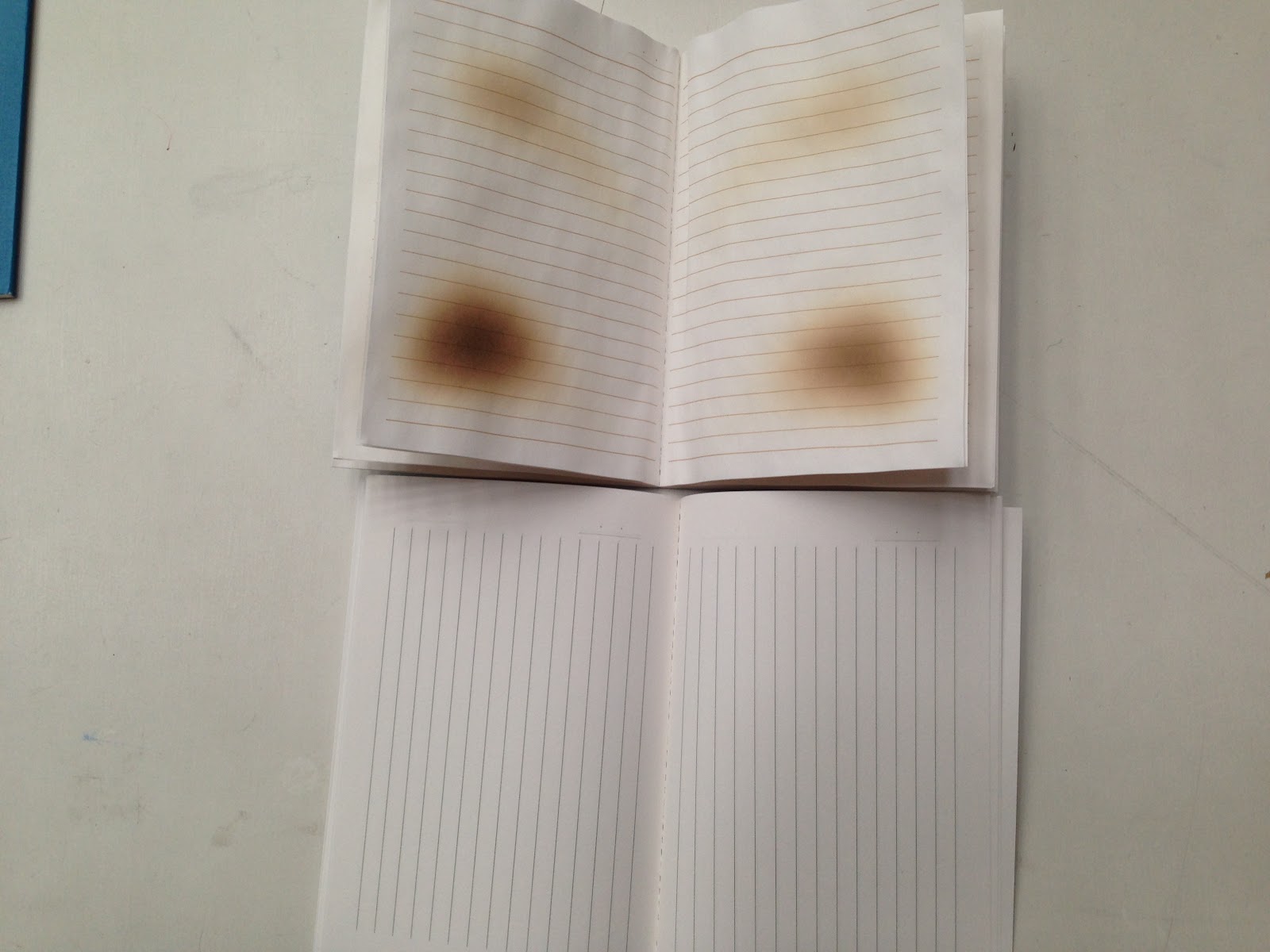

電 子レンジ——中 央にノートの中央が来るように加熱した

紙 のみ――紙を各頁の間に挟んだ

重 石+乾燥材――濡らしたノートを乾燥剤にはさみ、ジップロックに入れておいた。さらに 上から1kgの物を載せた。

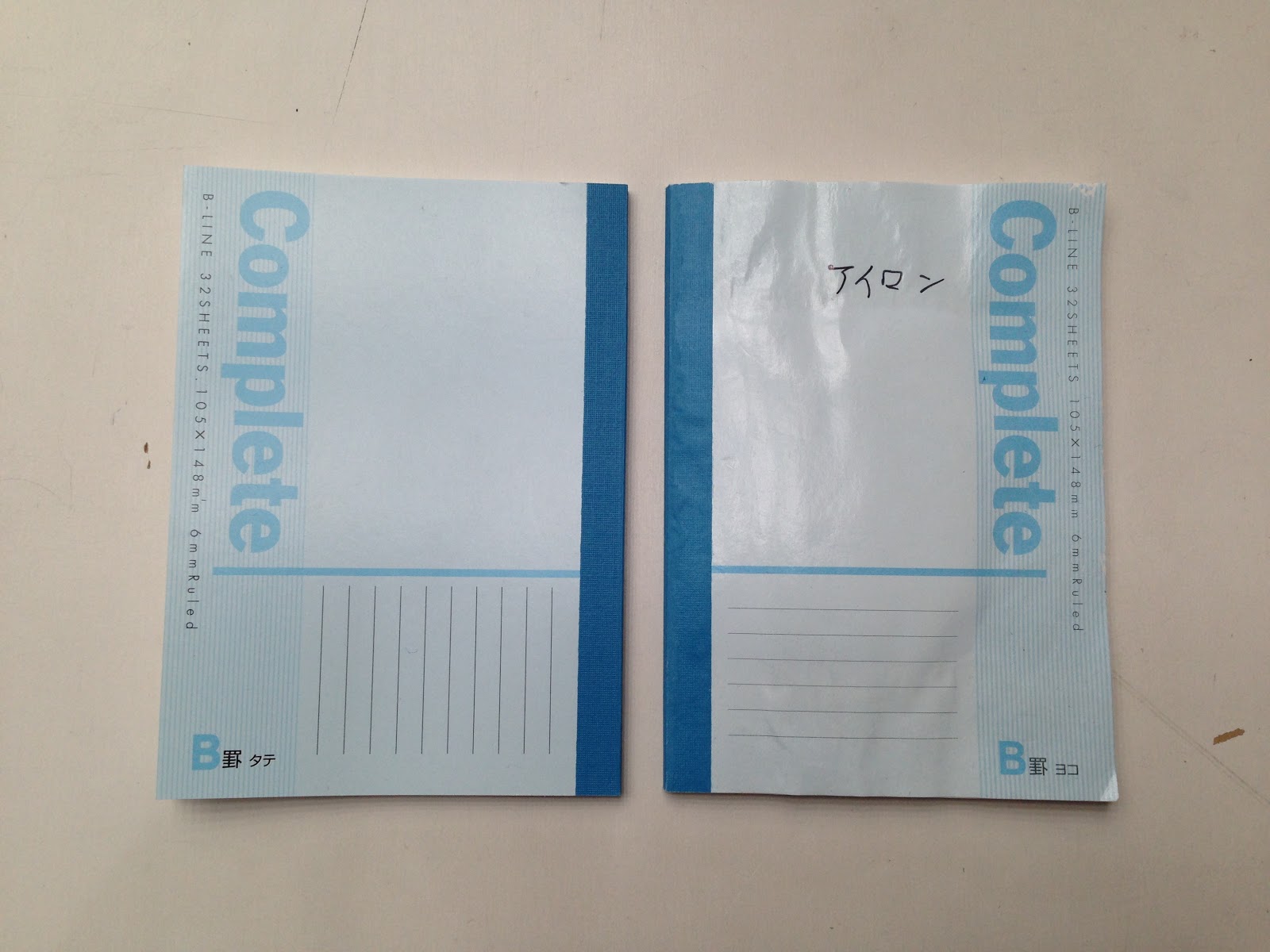

濡 らす前のノートの重さ、厚さは8冊 の平均をとった。

グ ラフ

自 然乾燥――乾燥させる際、水蒸気の逃げ道が縦方向(重力に対して垂直方向)と横方向(重力に対して水平方向)にあるため、ノートの厚みがでてしまうのでは ないか。また、ばらばらになった繊維が元に戻らないまま乾燥してしまうと考えられる。

重 石+紙――紙を挟むことによって、水蒸気を各ページの間で吸収させることができ、重石のみの場合よりも早く乾燥させることができる。

ド ライヤー――紙1枚1枚のうねりが大きい。熱風をノートに直接当てるようにして乾かすため、熱気のよく当たったところとそうでないところでむらが生じ、結 果繊維の方向が元の状態に戻りにくいのではないかと考えられる。

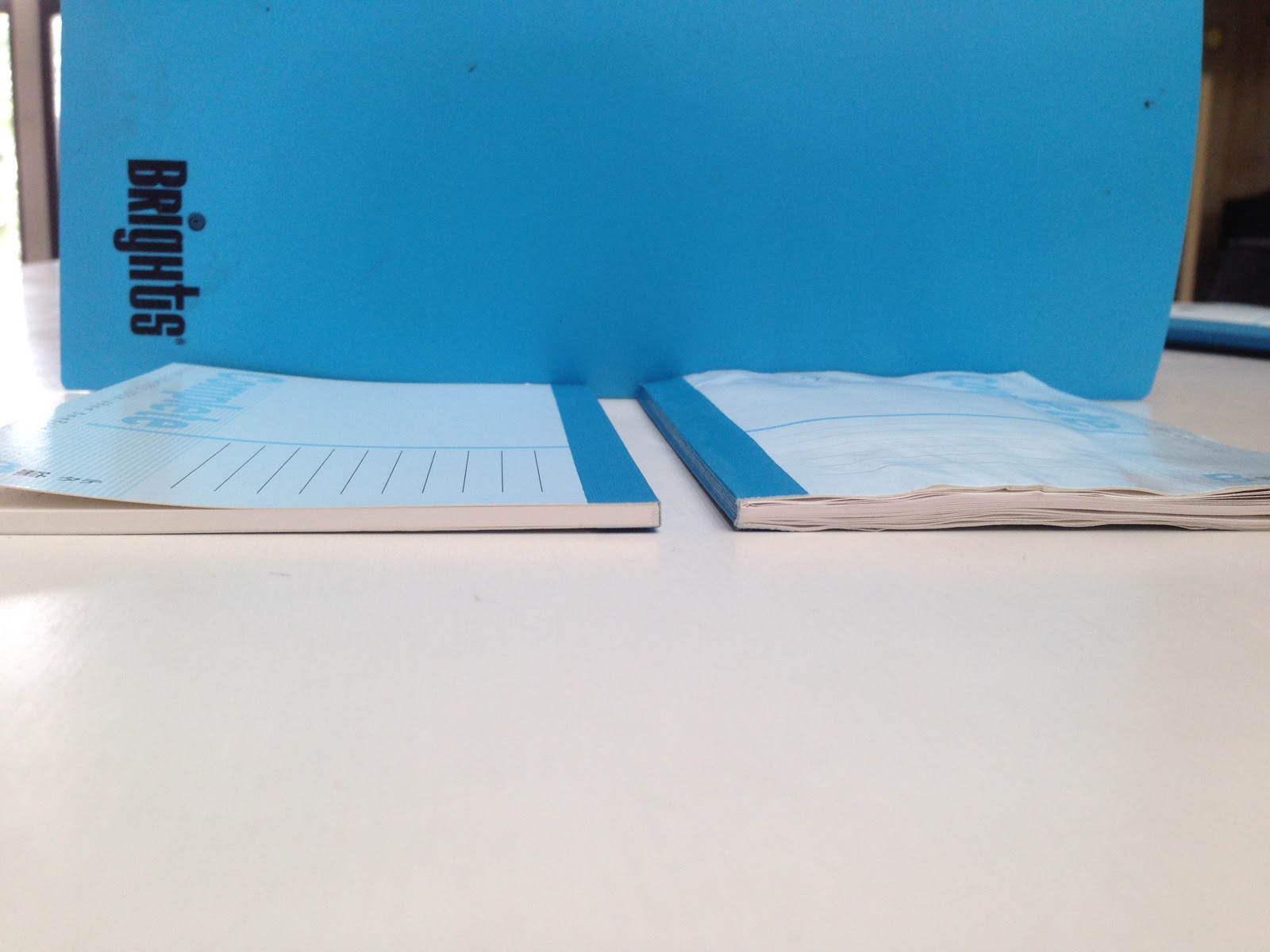

ア イロン—— 表紙 の表面が大きく変質してしまい、表紙が二枚に分離した。 表面もガタガタである。

重 石――乾燥させる際、水蒸気の逃げ道が自然乾燥とは違い横方向のみになるのと、重石で繊維に対し垂直方向に圧力がかかるため、繊維同士が自然乾燥に比べて 真っ直ぐな状態で再結束し、ノートが開かずに乾燥すると考えられる。

ず ぶ濡れ+重石—— うねりが小さい、若干糊が弱くなっている濡らし紙を乾かした後に出来る独特な抵抗感がなかった。

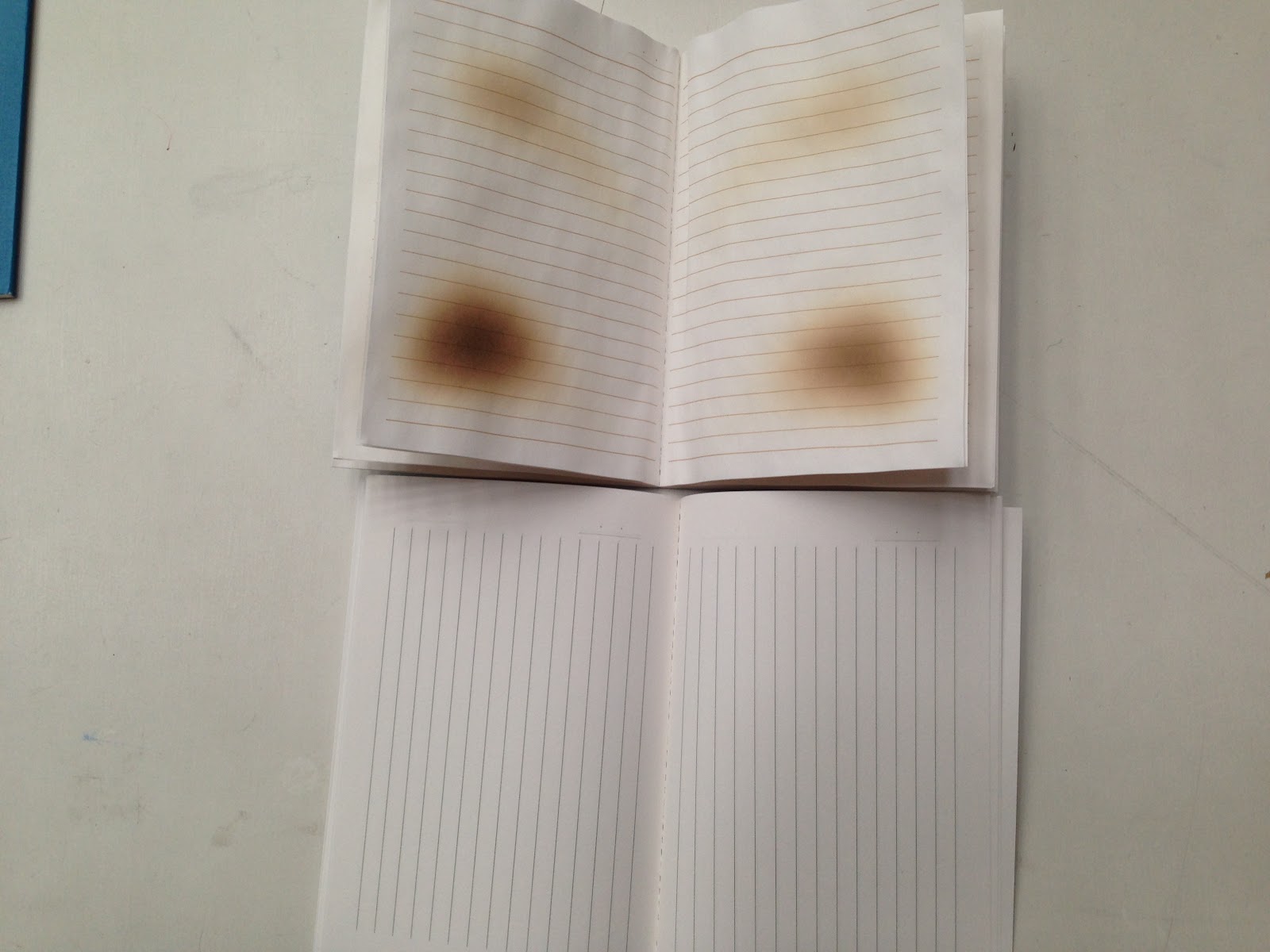

電 子レンジ—— 中央部分が膨らむ形となり、内部が軽く焦げた。内部から温められ、そこから蒸発が起こり、何らかの力が加わり、盛り上がったためであると考えられる。表紙 において顕著だったが、紙そのものに気泡のようなものができ、盛り上がったのちにしぼんだ。その跡もぼこぼこと残っている。

紙 のみ――挟んだ紙の分だけ厚さが増したが、紙1枚1枚の波打ち方は小さい。

乾 燥剤や、ドライヤー、アイロン、電子レンジなど積極的に乾燥させたものは軽くなった。一方でそのほかは大小あれど重くなっている。これは、先行実験と合致 する結果でもあり、この変化は何らかの強い相関関係があるとみてよい。

ド

ライヤー、アイロン、電子レンジのように短時間で水分を飛ばす方法では紙の変形が著しく、元に戻すという目的に対しては失敗と言える。反対に、重石を用い

た実験では、元の状態に近づいていた。重石のみの場合乾くまでに時間がかかったが、水分を抜くという観点では重石+紙、重石+乾燥剤が一定の効果を持つこ

とが示された。このことより紙が製紙する場合と、可逆的な反応を濡らした時に起こすことがわかる。

実 験3

紙 一枚で同様の実験を行った。実験目的は、コピー用紙においての差異そして、ノートの皴の原因が主に仮説のとおりであることをたしかめるための比較として用 いた。

ま た一枚にしてみると、前述のような波打った明らかなしわはできなかった。

実 験4 : 紙を冷凍庫に入れると良くなるのか。

先 行研究の追試を行った。

い くつか検証例が存在したが、成功したとする場合と失敗したとする場合があった。

こ れらの違いは冷凍庫に入れた時間が関係すると思われる。この仮定が正しいことを確かめるためである。

ノー ト、コメントシートの濡らし方は全濡れ状態。置き方は横倒し。1日 間、8日 間放置してみた。入れる前に軽くタオルでとれる程度に水分を拭き取るなどをして行った。1日 放置した場合は、中の水分が凍っただけかのようにぱりぱり状態であった。8日 放置した場合は

我 々の予想に反し、生乾きであるがしわのない状態で字が書ける程度にまで回復した。

実 験5 (補充実験) : ノート一枚はどのように伸び縮みをするのか

目 的 ノートが膨張と収縮が行われていることは、先行研究から判明している。しかし、

正 確にノートそのものの長さを図る機材を持ち合わせていなかったことと、2011の ストロー紙を濡らした実験を参考にし、たとえ伸びたとしても、膨張率が判明するほど大きな変化を及ぼさない可能性の方が高いため、一冊のノートから隣同士 の紙を切り取り、それとの比較によって、どの程度大きくなっているかを二組計測した。

つ け方はずぶ濡れ、時間は30秒

計 測は濡らした直後と乾いた後の二回行った。一回目は冷凍庫に入れて、軽い重石で乾かした。

二 回目は重い重石を載せて乾かした。

結 果

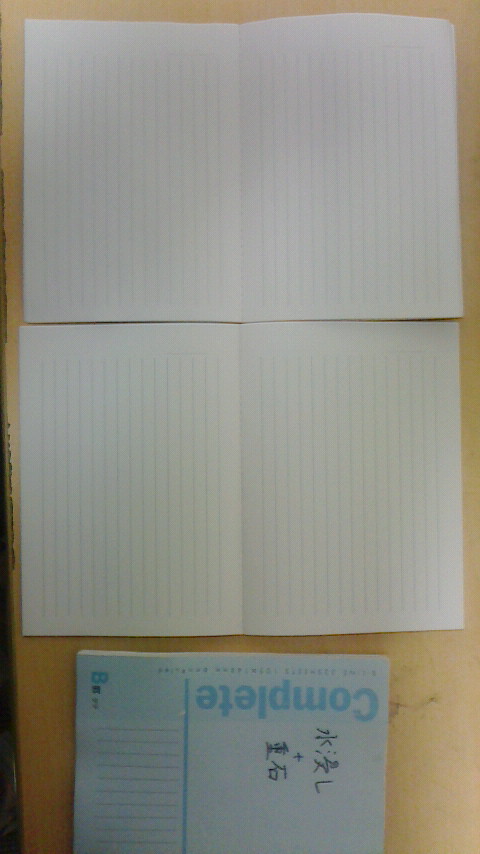

濡 らした直後紙の横側が伸びた どちらも1.2mm程 度 縦は変化なし

乾 くと元と区別がつかぬ程度に戻った 縦はむしろほんのすこしだけ縮んだ 0.5mm と0.6mmと ほぼ同様の結果が得られた。

濡らす前 左図では右、右図では下に敷いているのが濡らす紙である。

濡 らした直後 右図で右端が伸びていることがわかる。

乾 いた後 拡大しないとわからないほどの差だが、濡らした紙の方が縦は短い、ただし、実際に目視するとその違いがよくわかる。横の長さは元に戻った。

4. 実験を踏まえたうえでの考察

実 験2の 結果から、乾き方には五つの渇き方に大きく分類することができる。

分 類1普通の自然乾燥やただ重石を載せただけ、の縁が伸びあがっているもの。

分 類2 比較的きれいに平らになったものの。この場合、紙+重石、乾燥剤が該当する。

分 類3 ドライヤーやアイロンなどの全体の凹凸が激しいもの。

分 類4 内部から膨らんだもの。電子レンジのみこの様になった。

分 類5 平ら且つ、開くときにぼこぼこしないずぶ濡れ+重石、ずぶ濡れ+冷凍庫+重石である。

次 にそれぞれの変化がいかにして行われていたかの考察を行いたい。

最 初に、分類1と分類4を取り上げる。

自 然乾燥をする際は、四隅から始まり、内側が最後に乾く。これは、外側との接する面積の違いによる。四隅は二方向が濡れた紙面であり、残り二方向が空気と接 していると考えられる。蒸発は、大気の水蒸気との平衡関係によって行われるため、乾燥するには、湿度の高くない空気に接する必要がある。(ただし、湿度が 高い空気は、サウナなど、冬の窓際などの温度差の激しい部分等、結露現象が顕著な場合に限定される。)さらに、水はより均一に浸透しようと広がる作用があ るために、中央は乾こうとしても水の広がる性質より水分が四方から補われてしまい、結局遅く乾く。また、同じ紙でも上部の方が、空気と接触面が大きいため 先に乾き、収縮を起こし、持ち上がる方向へとモーメントが働くこととなる。そのモーメントの大きさは紙の質量に比して大きなものであり、3kg近い重石を 載せても若干曲がって乾燥した。また、水蒸気は蒸発する際に、下からも抜け出ているため、その時に発生する蒸気の流れも若干ではあるが紙を曲げる一助をし ていると思われる。

再

掲

再

掲

一 方で電子レンジで加熱を施すと内側から温められる。受ける電磁波の量自体も中央の方が多い。このことも写真からも明らかであるように内側では、紙繊維が焦 げていることが確認される。

こ れは、電子レンジでは主に内側の方が加熱されやすいからだと考えられる。そのために、内側から急激に乾燥し始める。これは、熱伝導方程式より明らかである。 乾燥すると内部から収縮し出してしまい、その変形に対する応力が、内部から外側へのモーメントへと変わってしまったために内側から膨らむように変形した。 特に、内側は繊維の自由度が少ないことと、水分が蒸発することで、内部から膨張し、より盛り上がる形となった。つまり、曲がり方は違うが、どちらも同じ現 象によって起こっていると結論付けてよいだろう。

分 類2では、そのようなことが起こらないように、上から重石を載せることによって、セルロース繊維同士の内部の水分を圧力で減らしつつ、収縮時のモーメント が紙の変形を起こさないようにしたために変形の程度が軽くなっていた。また、乾燥剤を利用すると、ドライヤーなどに比べるとゆっくりとした過程を経たうえ で行われるために、上手くいったと考えられる。しかし、実験5からも分かるように、ノートは、横方向では、膨張したあと、濡らす前とほぼ同じ長さに戻った のに対し、縦方向には濡れた際に変化は見られなかったが、乾いたときに若干短くなった。これは、重い重石を載せて乾かした場合でも変わらなかった。これよ り、ちょっとした重石を載せるだけでは、この膨張、収縮の活動はあまり影響されずに行われてしまうことがわかる。そのため、濡らした部分と濡らさなかった 部分との差異が残ったままであるがために、開くときに、抵抗感が残るような乾き方となった。

分 類3においては、紙を均等に乾かすという点で不十分な部分が多く、小さな凹凸が激しいものとなった。特にアイロンを高温で行うと、熱処理で張り付いていた 合成紙、つまり表紙がはがれてしまい、自然乾燥よりもよくない状態へと変化してしまった。

そ して、分類5である。このグループが、成功例と呼べる程度に回復していた。

ず ぶ濡れにするという考えは、2011年のストロー袋の実験に由来する発想である。この実験結果と前の仮説より、ずぶ濡れにすると、しわがいったん伸びて、 均一な状態になる。そのあとで、重石を載せて乾かせば分類2のようなことが起こらないのではないかという考えに基づくものだ。

実 際に試してみるとこの考えが正しいことがわかり、ずぶ濡れさせた方がこの様な波打つ現象が緩和され、乾いたときにも跡が残らなく、内部との差による、ペコ ペコした状態が発生しなかった。

た だし、糊が若干弱くなることと、水素結合も少しゆるくなるためか、濡らしているときは強度がより下がってしまう。

実 験3の 結果には最も驚いたことだが、冷凍庫に入れる方法が想像以上に効果的であることがわかった。半渇き状態ではあるが、非常に良い状態であり、字を書きこむこ とが出来るほどに回復した。しかし、この場合横にしておいてはいけないことも分かった。接地面で水分を含んだ状態になってしまい、写真のように表紙が若干 変色してしまった。

こ れにさらに重しをのせて乾かしてみると、しわが最も少ない状態になった。

実 験4の 結果を見ると、洋紙と和紙との差が浮き彫りになる結果が得られた。紙目の違いは紙の性質を大きく変える性質を備えていた。それが、絵画の水張りや、障子の 霧吹きにおいて作業の順序が違う要因を与えていたと考えられる。つまり、洋紙を障子張りのようにしてもうまくいかないと想像がつく。

結 論

紙 は一度濡れてしまうと完全にもとには戻すことは不可能である。理由は前述のように、濡れた段階で繊維の移動が発生し若干のむらが生まれることと、濡れて乾 燥する過程の中で、膨張収縮しその力のムラが少なからずの変化を及ぼすためである。しかし、以下の点をきちんと押さえれば、きれいに乾かすことが可能であ る。

・ 繊維の膨張、収縮に差異を生まないようにする。

・ ゆっくりとした変化の中で乾かす

・ できるだけ平らな場所で乾かす

・ モーメントが厚さ方向に向かないようにする。

・ 上の様にならないために施す力を除き余計な力は加えない。

・ できるだけ、乾燥したところで乾かす。

・ 蒸気の逃げ道は均一にしておく。

そ こで次の案を提案したい。

新 案

・ 全体をまんべんなく濡らす。(糊が取れそうな場合を除く)

・ タオルである程度の水分を拭き取る。

・ 冷凍庫に倒れないように立てらして入れる。(コピー用紙を数枚下に置くとよいが、重石はNG)

・ 最初は、水分が多いので、下に垂れた水を適度にふき取る。(下の紙は交換)

・ 上下はたまに入れ替える

・ 一週間は冷凍庫の中に入れて、適度に水分を拭き取る作業を繰り返す。

(枚 数が少ない場合はこれより短くてもよい)

・ 半渇き状態になったら、重石をのせ、紙を挟んで放置。(挟まなくてもよい場合もある)

少 なくとも、ノートでは、これが最もきれいな状態に乾燥した。ノートの場合しわがまるでない状態にまで回復したのは、これだけだったため今回の実験ではこれ が、最有力の乾かし方であるといえる。

こ れらができない場合(特に糊がとれやすい表紙である場合)は、図書館の薦めるやり方、が無難な方法である。また乾燥剤を利用するのもまた有効な手段である といえる。乾燥剤を冷凍庫に入れるとさらに有効かもしれない。

そ して、紙が一枚であるならば、冷凍庫にいれなくても、全体を濡らして、重石を載せることをすれば、十分な効果を期待される。

E. 今後の展望

今 回の実験では気温差による変化の違いまでは詳しくは調べていないため、それらによって差異が生まれるかは不明だが、大きな変化は出ないと予想する。

洋 紙は実際には横方向のみ濡れているとき膨張し、縦方向は濡れて乾燥した時に収縮した。

こ れは、洋紙には繊維の方向が存在することを示唆するものだ。そのため、水張りという作業が行うことが可能である。しかし、洋紙は横方向は乾くと前とほぼ同 じに戻るだけなので後から濡らすのではなく、濡らしてから打ち付け、乾くのを待つというプロセスを踏む。一方で、和紙には方向がないため全体が均等に膨張 と収縮を行うため、あとから霧吹きしてもぴんと張るのである。だが、どうして、この様な変化の差異が出てきたのかはまだはっきりとはわかっていない。戻る ということは、水素結合がある程度ほどけても大部分がくっついた状態であることが予想されるが、繊維それぞれがどのような挙動をしているのかを探るには、 今回の実験だけでは若干不足している。

も し、この観点から実験を行いたいなら、(江前敏晴 2006製 紙科学)を参照するとよい。ここでは、地合いの変化を光の透過度を利用することによって観察している。

そ して、最後まで、冷凍庫に入れるとなぜよいのかということと、重さの変動に明確な理由をつけることが出来なかった。ただし、ノートが軽くなった事例は、乾 燥剤や、ドライヤー、アイロン、電子レンジなど積極的に乾燥させたものばかりである。この傾向は恐らく、ノートの軽量化に何らかの影響を与えていると言っ ても的はずれではないであろう。冷凍庫も乾燥(生乾き)まで一週間を要したことから、ゆっくり乾燥させることが出来ていたことが重要だとわかる。こういっ た現象は、紙の性質に大きく迫れる可能性を含むため、今後の研究に期待したい。

引 用元

紙 の博物館編集 2007 紙のなんでも事典 講 談社

江 前敏晴 2006製 紙科学(2014年11月1日 取得

http://www.enomae.com/lectures/2006%90%BB%8E%86%89%C8%8Aw.pdf

荻 原芳彦 熱応力の恐ろしさ(2014年10月22日 取得

http://myhagisan.la.coocan.jp/zairiki/yomoyama/yomoyama1/yomoNo4.pdf

中 嶋隆吉, 2001a, 「紙 の基本特性の決定要因」(2014年9月29日 取得、http://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/paper/about-paper-006-2.html

------, 2001b, 「紙への道 紙 の基礎講座(2-2) 製造工程で紙へ付与される品質特性『紙料調成工程』」 紙への道ホームページ(2014年11月16日取得、http://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/basic-lecture-of-the-paper/basic-lecture-of-the-paper-002-2.html)

------, 2001c, 「紙 の基礎講座(2-3) 製造工程で紙へ付与される品質特性『抄紙工程~製品出荷』」 紙への道ホームページ(2014年11月16日取得、http://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/basic-lecture-of-the-paper/basic-lecture-of-the-paper-002-3.html)

ド ライヤー内における湿紙乾燥収縮のシミュレーション

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jtappij1955/41/12/41_12_1229/_pdf

信 田真由美、佐藤理来 2011 物 理学の基礎と概念自由研究実験レポート

ス トローの袋に関する実験(2014年11月13日 取得)

http://subsite.icu.ac.jp/people/okamura/education/ge/projects/2011_files/07_straw.html

桑 名中央図書館(三重県)ホームページ, 2012, 「本 が濡れてしまったら」

(2014/10/4取 得、http://kcl.kuwana-library.jp/blog/11432)

国 会図書館が教える濡れてふやけた本の対処方法

http://matome.naver.jp/odai/2139019308744864501

水 彩紙の水張りに挑戦

三 井ともみ, n.d., 「【ほんとに試したその結果は!?】『ズブ濡れになった本は凍らせると復活する』」松本リフォーム社店長ブログ(2014年10月13日取得、http://www.reform-sha.com/blog/470.html)

脚 注

[i] 羊 皮紙等動物性紙も対象外としています。

[ii] 本文では説明しなかったが、本そのものを利用しなかった理由は二つあります。

一 つ目は、本は高価になるため、学生の資金では多くを実験することが出来ないこと。

二 つ目は、本の紙の厚さがノートとほぼ同じ0.046mmで あり、どちらも洋紙であり、本の方が印刷物が保存されるような工夫が多くなされているため、ノートで良い結果が得られれば同じ方法が適用されると判断しま した。製本時に行われる工夫については詳 しくは、製本加工ハンドブック 技術概論編 24頁 を参照してください。またウェブサイト「紙への道」にも懇切丁寧な説明が載せられています。以 下がURLで す。

http://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/index.html

[iii]余 談ではあるがノートの印刷部には目に見える変化は見られなかったが、コメントシートのインク部分は実際に溶け出ていた。

[iv] 焦げ具合が偏りがあるのは、受けた是電磁波が若干偏っていたためだと考えられる。

[v] 更にいえば、今回の実験では熱応力との比較を行ったが、熱応力は数理的に処理できるため、紙の変化もこれらの類似性を利用すれば、数理的モデルを構築する ことが可能であるといえる