特別展予定

特別展示室では、収蔵資料をもとにした企画展が、年に3回開催されています。テーマは民芸や考古学に関連したものが中心ですが、その他にも皆様に楽しんでいただけるよう幅広くテーマを選んでおります。

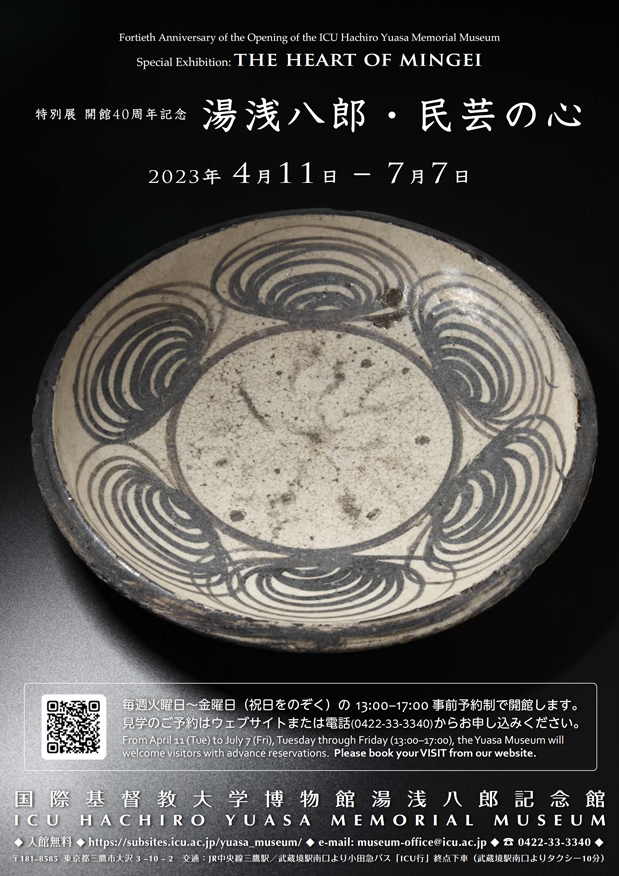

本展示では、本学初代学⻑である湯浅八郎博士(1890–1981)が集めた⺠芸コレクションのうち、「食」に関連する資料を中心に、江戸から明治時代に使われた調理や貯蔵のための道具や様々な文様が施された食器類約200点を紹介します。本展を通して、江戶から明治時代の日本の食にまつわる様相を紹介できれば幸いです。

* 5月17日(土)にオンライン公開講座を開催いたします![詳細はこちら]

「

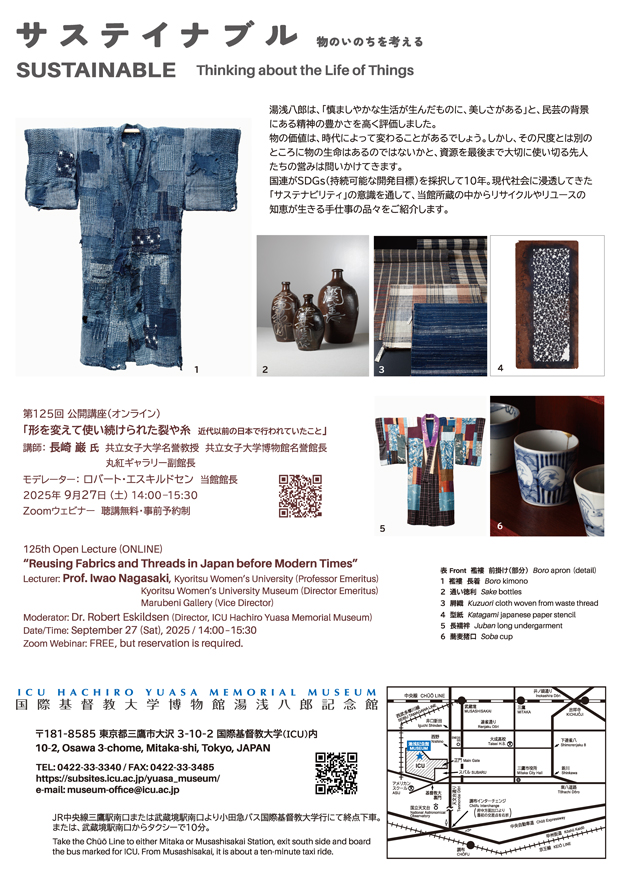

こうした徹底したリサイクルやリユースの手間と工夫は、大量生産が浸透する以前、生活のあらゆる面で発揮されていました。念入りな補修の跡が残る菓子木型や

湯浅八郎は「慎ましやかな生活が生んだものに、美しさがある驚き」*と、自らの愛蔵品のひとつである

国連がSDGs(持続可能な開発目標)を採択して10年。物を尊びその寿命をまっとうさせることに心を砕いた手仕事の数々が、「サステナビリティ」の意識をさらに醸成するきっかけとなれば幸いです。

*湯浅八郎『民藝の心〔新装和英版〕』110ページ(教文館、2023年刊)

* 9月27日(土)にオンライン公開講座を開催いたします![詳細はこちら]

なぞなぞ、しりとり、洒落、語呂合わせ――誰もが一度は楽しんだことがあるそれらは、言葉の発音の類似や同音異義を巧みに活かして、音の共通と意味の繋がりや変化を楽しむ「言葉遊び」のひとつです。同音異義語の豊かさと表意文字である漢字の使用という日本語の特徴は言葉遊びに適しており、これらの遊びは古くから様々なかたちで人々に親しまれてきました。

言葉遊びの文化が、広く波及し発展したのは、江戸時代のこと。平和な時代がもたらした識字率の向上と出版文化の広がりにより、口伝えとともに書物を通じて言葉遊びが楽しまれるようになりました。たとえば日々の生活に用いる品々に、絵付けや文様を施すとき、装飾するモチーフのひとつとして言葉遊びを元にした文字や言葉があしらわれることがありました。それらの品からは、単なる飾りとして文字を使うのではなく、文字が導く意味や概念を使って日常に

今回の特別展では、当館所蔵品から、言葉があしらわれた日用品と、言葉遊びを扱った浮世絵――主に判じ絵と

* 2026年2月28日(土)にオンライン公開講座を開催いたします![詳細はこちら]

過去の特別展

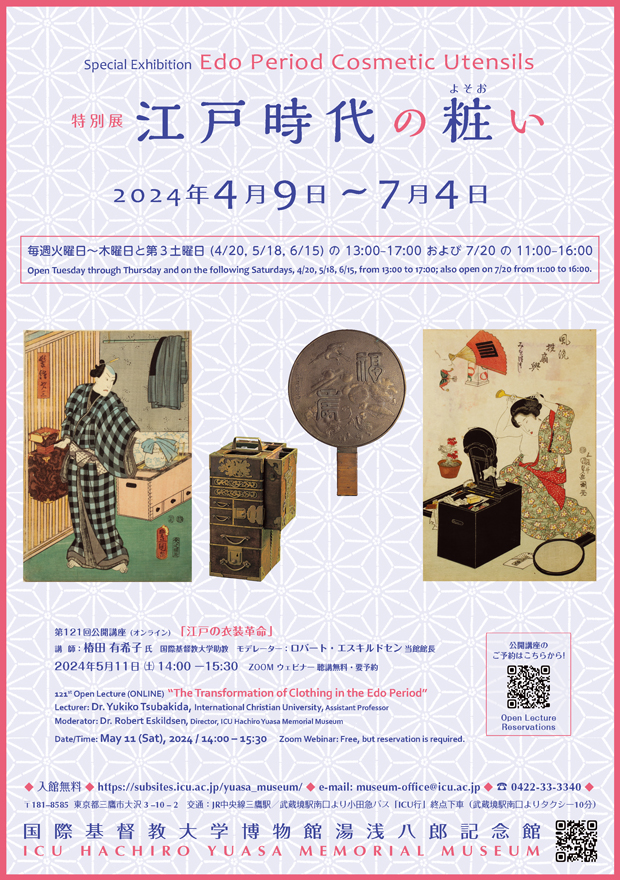

江戸時代の化粧は白粉(おしろい)の「白」、唇に引いた「紅」、そして黒髪やお歯黒の「黒」に象徴されると言われ、本展示では、その化粧を施すために使われた道具類や調度を当館コレクションから約148点選び展示いたします。湯浅八郎博士は生前、多くの民芸コレクションを収集し当館に寄贈されましたが、その中には江戸から明治にかけて使用された整髪油を入れる小さな油壺(あぶらつぼ)、銅製の柄鏡(えかがみ)、櫛(くし)や笄(こうがい)など、粧いの道具も含まれています。

今回の特別展ではそれらに加え、今では珍しくなったお歯黒道具、髪結いが携える道具箱の鬢盥(びんだらい)、紅化粧を施すための筆や紅入れ、化粧道具を収納するための鏡台や手箱を展示いたします。庶民が日常生活で使用したシンプルな黒塗りのものから婚礼調度として誂えた豪華な蒔絵の鏡台や化粧道具一式を通して、江戸時代の化粧文化の一端をご紹介できれば幸いです。

* 5月11日開催の公開講座「江戸の衣装革命」 録画動画を公開しました![詳細はこちら]

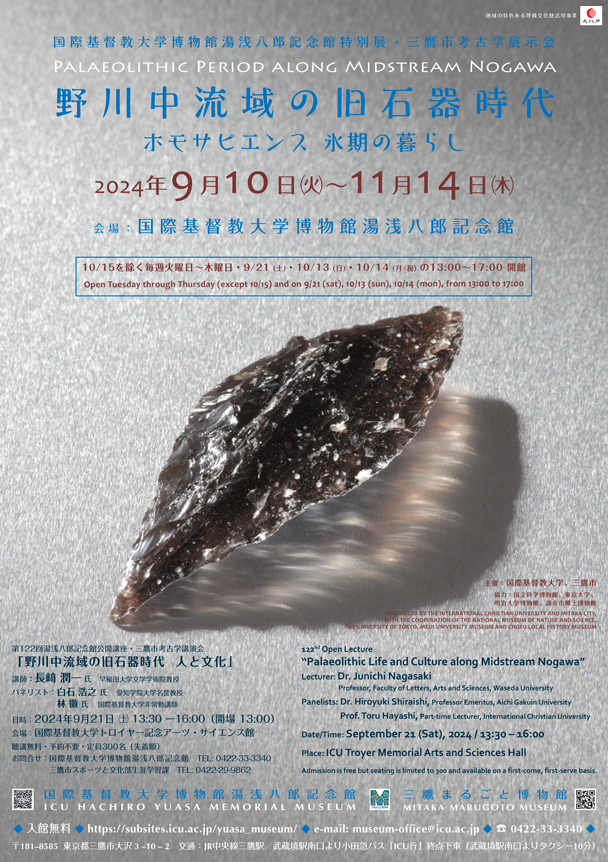

本展示では、日本有数の旧石器時代遺跡の密度の高さで知られる野川流域の暮らしを取り上げます。特にICU キャンパスのある野川中流域は、X層という日本列島最古級の時代から、Ⅲ層という旧石器時代終末期までのほぼすべての層より、資料が豊富に出土する地域として知られています。今回、この地域の資料を集成し、層位と地点により大きく異なる石器の違いが何を意味するのか、また間氷期と氷期の環境変動のはざまに生きた人類の具体的生活の営みについて、一般向けに分かりやすく解説します。

* 9月21日に公開講座「野川中流域の旧石器時代 人と文化」を開催します。[詳細はこちら]

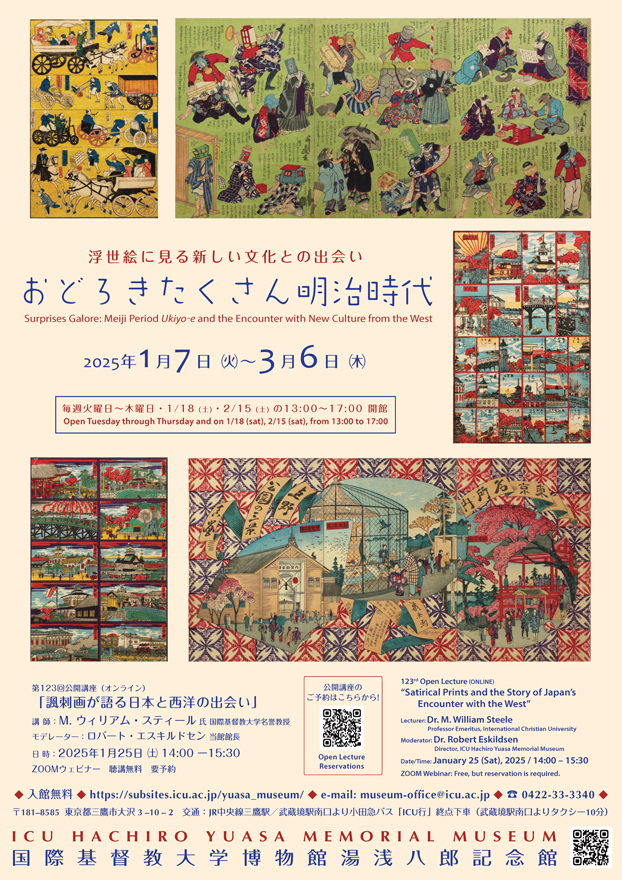

江戸時代に代わって幕を開けた明治時代(1868–1912)は、日本が新たな文化や価値観と出会った時代です。幕末の開国を経て明治維新が起こり、一国家として欧米列強との対等な外交を目指す中で、様々な分野で西洋文化の積極的な受け入れ、すなわち文明開化が進められました。

政治的・社会的な変革の渦中で、また新しい文化が流入するなかで、その時代を生きた人々はどのようにそれらの変化を受け止めたのでしょうか。本展では、江戸時代に誕生し明治時代にも引きつづき親しまれた情報メディアである浮世絵を取り上げ、一般の人々の新たな文化への興味関心の様子や、その時代背景をご紹介します。また一角には、当時の日々の生活を思わせる日用品を展示しました。明治時代を生きた人々が感じたであろうたくさんのおどろきに思いを馳せるとともに、時代を映す浮世絵の面白さをお楽しみいただけますと幸いです。

* 1月25日に公開講座「諷刺画が語る日本と西洋の出会い」を開催します。[詳細はこちら]

本展では資料のかたちに着目し、「円」の形状をテーマに、収蔵品のうち近年まとまった展示機会が少なかった

展示は二部構成で、前半では「円」の形状である鐔と絵皿とともに、鐔や絵皿が登場する役者絵・おもちゃ絵などの幕末・明治の浮世絵を展示いたします。後半では、鐔と絵皿以外の「円」の形状や図柄の資料を展示いたします。

本展で主に取り上げる鐔と絵皿は、基本のかたちが円であるほか、似通う要素は多くありません。鐔は刀剣に取り付ける金工品、絵皿は日常生活の中で飾りや食事に用いられた陶磁器。素材はもとより、主な使用者や使用が想定される場面など、多くの部分が異なります。しかし同じかたちだからこその共通点もあり、そのひとつが、限られた円形の空間での装飾や表現が求められたことです。円の形状を活かして、あるいはとらわれずに、鐔と絵皿のそれぞれで技と工夫を凝らした多種多様な表現が生み出され、使用する人々の暮らしを彩りました。

素材も用途も異なる多くの「円」が集う本展では、様々な差異を越えて、かたちを通じて響きあう空間をお楽しみいただけますと幸いです。

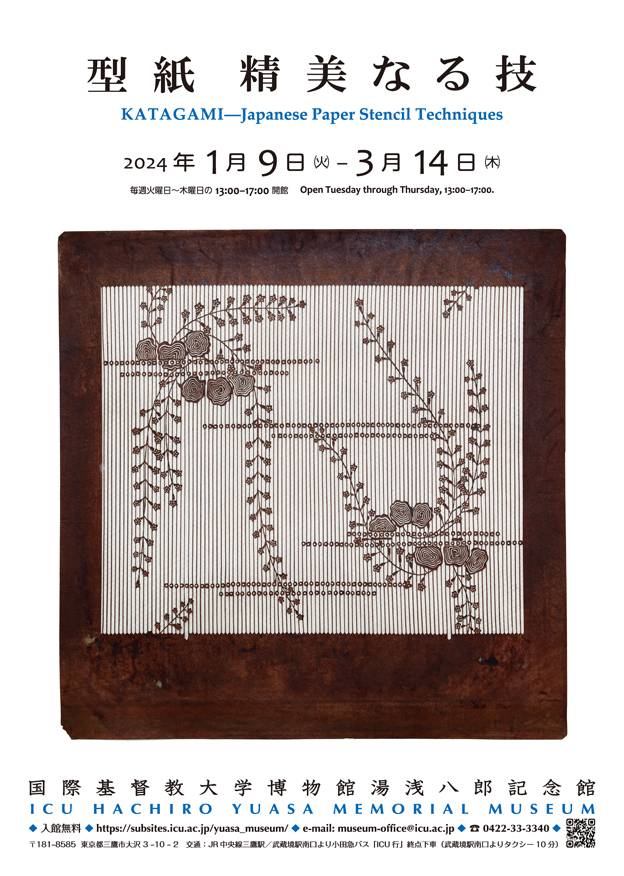

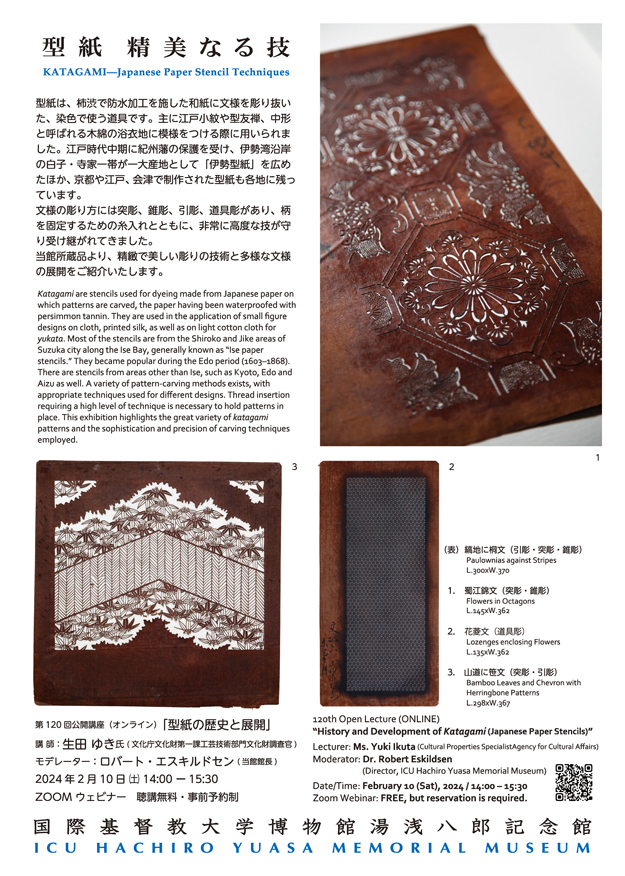

型紙とは、柿渋で防水加工を施した和紙に文様を彫り抜いた、染色で使う道具です。生地の上に型紙をあて、粳米の糊を置いてから染めて糊を洗い落とすと、糊の部分が防染されて文様が白く染め残ります。型紙の手法は主に江戸小紋や型友禅、中形と呼ばれる木綿の浴衣地に模様をつける際に用いられました。その歴史は古く、鎌倉時代には確立していたと言われています。

通常は一枚の型紙を順次移動させて一反分の連続模様をつけますが、複雑な文様を複数枚の型紙に彫り分けて組み合わせる二枚型や三枚型もあります。文様の彫り方には突彫、錐彫、引彫、道具彫があり、それぞれの文様に適した道具と技法を用います。また柄を固定するための糸入れも、非常に高度な技術です。江戸時代中期に紀州藩の保護を受け、伊勢湾沿岸の白子・寺家一帯(現在の三重県鈴鹿市)が一大産地として「伊勢型紙」を広めたほか、京都や江戸、会津で制作された型紙も各地に残っています。

特別展「型紙 精美なる技」では、今に守り受け継がれてきた高度な彫りの技術と、型紙の文様の多様さに焦点を当ててご紹介いたします。

◎特別展に関連して、公開講座をオンラインで開催します。 【詳細はこちら】

展示内容、ポスター等一覧

展示内容、ポスター等一覧